|

||

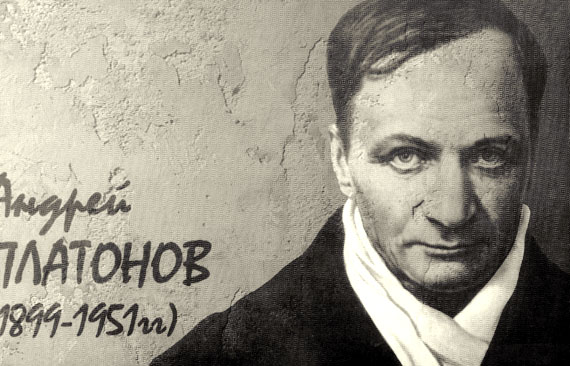

Рыцарь Купины. Две судьбы — одна любовь |

Платонов и Цветаева — две главные литературные любви. Я бы никогда не додумалась сравнить их, если бы не прочла статью другого автора, где их сравнивали, из которой ничего не взяла, кроме самого факта сопоставления двух равно любимых, равно великих, равно дорогих для меня творческих личностей. Хотя Цветаеву и Ахматову, к примеру, сравниваю, но Платонова с Цветаевой не сравнила бы никогда: они во мне не пересекаются. Каждый из них — несравненный, единственный. Привычный мне принцип познания — созерцание-проникновение, вертикальный взгляд (высота-глубина), а не горизонтальное оценочное суждение. Важна не та или иная методология, а непосредственный контакт, вхождение в личные отношения, духовная связь. С каждым из них у меня свои, отдельные отношения, однако сравнение (при вертикальном взгляде) принесло неожиданные результаты. Оба немного юродивые, оба тотально любящие. Что любящие? Центральный огонь жизни, то о чём Владислав Ходасевич говорит в стихотворении «Про себя»:

Когда в стихах, в отображеньи малом,

О том же, но по-философски более внятно писал Иван Ильин: «У человека, обладающего настоящей религиозной искренностью, вся сфера души, вся её периферия становится верным явлением центральной Купины. Душа не скрывает себя от своего Центра и открыта ему во всех своих слоях и осложнениях; но она не скрывает и своего Центра от себя, созерцая его пламя и постигая зовы и требования этого пламени<…> Чем цельнее и полнее религиозная искренность человека, тем выше он ценит настоящее общение Купины с Купиной. Люди, совсем лишённые предметного Огня, утомительны ему, обременительны, часто прямо невыносимы. Люди, искусно скрывающие свою Купину и не вводящие её в общение, производят на него впечатление притворщиков: не то осторожные скупцы, не то недоверчивые тру́сы, они пытаются скрыть своё Главное и тем низводят общение на уровень неискренности и пустоты. Людям же, не умеющим вводить свою Купину в общение, он всегда готов помочь своей инициативой. <…> Настоящее общение людей начинается там, где происходит обмен искрами между Купиной и Купиной. Религиозно-искренний человек, обращаясь к другим людям, имеет в виду не периферию их быта, а главное и священное огнилище их души. Ему нестерпимо общаться своей Купиной с чужим периферическим хаосом; видеть, как посылаемые им духовные искры гаснут в болоте чужой пошлости; чувствовать, как безответно и безнадёжно вспыхивает его собственный огонь, и следить за тем, каким тупым безразличием, какой непроглядной тьмой встречает другой (или другие!) его лучи. <…> Искра должна лететь свободно из Центра к Центру и обратно, так, чтобы искренность была едина и непрерывна на всем протяжении от моего Центра к его Центру, и от него ко мне» (О религиозной искренности. Аксиомы религиозного опыта).

Ильин очень талантливо, ярко и наглядно объясняет главное и в Цветаевой, и в Платонове — то, что их роднит, то, за что их сердечно люблю, а также то, почему их считали неуживчивыми людьми. Послушание Купине, подчинение себя сердцевинному огню мира, который ещё Гераклит называл первоначалом всех вещей, верность Купине — это всё, что для них было значимым, единым на потребу, и что было совершенно непонятно и не нужно окружающим их людям. «Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хулиганом. Я им верю», — писал Платонов в ответной статье, посвящённой критике одного из своих рассказов. И ещё: «Я знаю, что я один из самых ничтожных. <…> Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня редкость и праздник» («Ответ редакции „Трудовой армии” по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка”», 1920). Это не ёрничание и не «хитрый ход», не попытка вписаться в пролетарскую среду, хоть с виду таковым кажется. Платонов вполне искренен, хоть и утратил равновесие. Сравните слова, выхваченные из статьи с отрывками из его писем жене — Платонов предстаёт в них таким же.

Человек и писатель Платонов искренен всегда, даже когда говорит: «Смешивать меня с моими сочинениями — явное помешательство. Истинного себя я ещё никогда и никому не показывал и едва ли когда покажу. Этому есть много серьёзных причин, а главная — что я никому не нуженпо-настоящему». Ну, разве может голый душой человек лучше спрятаться, чем за такие слова? Однако правда их в том, что настоящий, истинный Платонов — это величайшее чудо для него самого, к которому он карабкается, словно на вершину горы. И вопрошающий об этом чуде, видящий, что задумал Бог, говоря словами Цветаевой*, очень бы помог ему в деле становления тем, кем он может быть. У Пришвина был схожий запрос к жене: «Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, я постараюсь быть лучше себя…» (М. Пришвин. Дневники). Быть лучше себя данного, стремление к себе заданному — это стремление соответствовать запросу Купины. Ильин, говорящий о своём субъективном опыте, объективирующий этот опыт, лучше, чем кто-либо другой поясняет, что происходит в душе религиозно одарённого гения, потому и на Платонова, и на Цветаеву следует глядеть сквозь «линзу» Купины, чтобы понимать их, чтобы видеть их тотальное одиночество среди людей. Цветаева о своём запределье так писала знакомому поэту: я «... ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с „политиками“, а я и с писателями — не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака...» (Из письма Юрию Иваску, 1933). «Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! <...> Мне больно, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, ни-че-го. Всё спадает, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я — Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Всё не как у людей... Что мне делать — с этим?! — в жизни» (Из письма Цветаевой Александру Бахраху, 1923 ).

Цветаевское «я не для жизни» и «я обречённый» Платонова — это об одном, о даре: поэтическом и религиозном. О тягости этого дара, о крестности его, о невероятно тяжёлом бремени, которое несёт на себе гений. «К имени моему — Марина — прибавьте: мученица». Таким же мучеником был и Платонов с поправкой на бо́льшую устойчивость к злобе жизни и силу, даже чисто физиологическую (у мужчин кожа толще и нервы крепче). Цветаева и Платонов схожи центральным огнём искренности, горящим в их сердцах и фокусирующим их, собирающим их личности вокруг своего центра, но есть и различия. Они противоположны друг другу на уровне реакции, на уровне способов ответа на вызовы мёртвого, чуждого их живому огню, мира. Цветаева, скажу это в пику расхожему представлению о мужской натуре Марины, — даёт чисто женский ответ на безумный мир. Что-то схожее, вероятно, происходит в душе женщины, когда она, пристально всматриваясь в любимого, говорит: — Ты самый-самый-самый… — Что? — Всё! Всегда! Везде! И никогда… Гипертрофированная женским мировосприятием претензия к любимому хорошо описана уязвлённым мужским началом в стихотворении Александра Хабарова: Я виноват во всем, дорогая моя,

Возможно это прозвучит неожиданно, но Цветаевское «вернуть билет» органично вписывается в контекст гипертрофированной женской чувственности, когда любимый сильно виноват именно потому, что сильно любим, и дары его выбрасываются исключительно по причине страстного чувства к нему. Претензия (огорчение + обида + требование) велика, потому что любовь и доверие, породившие надежду, велики. Отчаянье не знает утешения, потому что утраченная любовь была не частью, не фрагментом, а всем; любовь была единственной (целой — не раздробленной) жизнью, целым огнём, пылавшим в огнилище души («Мой огонь никому не нужен, потому что на нём каши не сваришь» — Цветаева).

О чёрная гора, Отказываюсь — быть. На твой безумный мир

(М. Цветаева. «Стихи к Чехии»)

Цветаевское неприятие мира — это чисто женский бунт, когда от «всегда» до «никогда» рукой подать, и это самое «никогда» порождено восхищённым «всё» и «всегда». Женщина страдает иначе, чем мужчина, её позиция по определению страдательна. Женщина нуждается в защите, она не может существовать без чувства защищённости.

А бабам на Руси

(Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»)

Платонов же отвечает по-мужски — он вооружается и вооружает, в том числе и словесными доспехами, он спешит защитить, освободить свою Дульсинею (Афродиту) — Истину, Красоту и Подлинность бытия. Платонов как бы говорит: на безумный мир ответ один — деятельная любовь (и у Цветаевой это есть, но «вернуть билет» перевесило именно потому, что она женщина, она сама — Дульсинея, за которую некому заступиться). Закономерна и весьма показательна мысль, зафиксированная в записных книжках Платонова, что к людям надо испытывать отцовские, т.е. покровительственные чувства. Он ощущал себя призванным на служение и служил — Купине: своей, чужой и всеобщей. «Надо любить ту Вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть, — писал Платонов. — Невозможное — невеста человечества и к невозможному летят наши души <…> Невозможное — граница нашего мира с другим. Все научные теории, атомы, ионы, электроны, гипотезы, — всякие законы — вовсе не реальные вещи, а отношения человеческого организма ко Вселенной в момент познающей деятельности». Реальна для него лишь Купина, призывающая к бытию и действию, к созиданию жизни, какой она может и должна быть. «Злоба и вражда в нашей жизни действительны, а любовь призрачна» (Владимир Соловьёв «Духовные основы жизни»). Но именно эта призрачная, живущая лишь в душе, любовь призвала своего доблестного рыцаря на служение, дабы он помог ей воплотиться в жизнь. Первая встреча Платонова с Купиной вероятно произошла ещё в раннем детстве, благодаря учительнице церковно-приходской школы Аполлинарии Николаевне, о которой он вспоминал с нежностью: «Я её никогда не забуду, потому что через неё я узнал, что есть пропетая сердцем сказка про Человека, родимого „всякому дыханию“, траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буйной зелёной земле, отделённой от неба бесконечностью». Эта песня сердца, зазвучавшая в Платонове с невероятной силой, была его камертоном. По ней он сверял ход своей и общей жизни. Она же грезилась ему в ритмах революции и последовавшего за ней социалистического строительства, в подвигах труда во имя светлого будущего. «Это будет музыка всего космоса, стихия, не знающая граней и преград, факел, прожигающий недра тайн, огненный меч борьбы человечества с мраком и встречными слепыми силами» — писал Платонов (тогда ещё Андрей Климентов) в одной из ранних своих статей. Он искренно верил в чудо преображения мира посредством благих усилий человека и трудился, не покладая рук. Но жизнь внесла свои правомерные коррективы и предложила свои маячки на пути к избранной цели, которые светят нам в текстах произведений Платонова доныне. Так, в романе «Чевенгур» можно найти даже рецепт преодоления кризиса постмодерна: «Гопнер пока не мог изобрести, что к чему надо подогнать в Чевенгуре, дабы в нём заработала жизнь и прогресс, и тогда Гопнер спросил у Дванова: А вот фрагмент из автобиографии Платонова, где схожие мысли про паровоз революции (лишнее доказательство его предельной искренности и открытости): «Не доучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая её, я очень усердно работал на паровозе… Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции».

Платонов любил машины. В рассказе «Афродита» есть трогательная сцена, когда Назар Фомин осматривает построенную им и сгоревшую от недоброй руки электростанцию. «Все сотлело в прах. Остались лишь мёртвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. Но от жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте, ручьями слез, подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь». Машины — союзники и помощники в деле созидания нового прекрасного мира для человека, а не против человека, мира любви, дружбы и радости. Машины в добрых руках, служащие благим целям словно оживают навстречу прекрасному новому миру, и человек оплакивает их, как живые существа. «Назар Фомин стоял возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли тёмные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала ещё, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как её надо беречь» (А. Платонов. «Афродита»). Платонов, как и его герой Фомин, потрясён, уязвлён злобой человека. Если даже машины служат Благу и «оживают» в процессе служения ему, то как человек может быть против? Как возможно, что «то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства. Он пошёл посмотреть человека, который сжёг станцию (деньги на неё всем миром собирали — С.К.). Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своём он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворённую ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух (чуждый Купине дух — С. К.). Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать ещё вначале построенное не им. Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живёт уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением».

Усомнившийся Макар Платонова сомневается в том же самом: а возможно ли построить новую прекрасную жизнь без оглядки на Купину, без ценностей, которыми живёт сердце любящего человека? В рассказе «Афродита» Платонов почти публицистически излагает понятую им истину. Говоря о Назаре Фомине он пишет: «Он бы, возможно, продолжил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но он не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно своё сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтоб иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни». Это всё о ней, о Купине. О ней же, как умеет, он пытается говорить в статье, посвящённой засухе и голоду в Поволжье: «Есть в душе человека позорная черта: неспособность к долгому пребыванию на высотах страдания и радости. Человека постигает смертельное страдание или пламенная радость — и вот душа его, привыкшая, сросшаяся с обыденностью, с "нормальностью", с ровным тихим потреблением дней, душа его отбрасывается назад… Вот голод. И кто же, кто из нас, неголодных, бьётся с ним, кто, одолевая пространства, страдает от голода? … Человечество — одно дыхание, одно живое тёплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все. Долой человечество — пыль, да здравствует человечество — организм… Будем человечеством, а не человеками в действительности» (А. Платонов. «Равенство в страдании», 1921) Платонов не может пройти мимо чужой беды, он любит человека и любит не эмоционально, а всей своей цельностью, всей полнотой. Такая любовь, конечно, — дар, подобный крыльям. И он знает об этом, мучается, какой-то частью себя, возможно, желал бы сбросить эти «крылья», но…. он ими очень дорожит как единственным подлинным сокровищем — камертоном души. В крыльях отражается Купина, в крыльях — Христос, а Платонов любит Христа, даже когда идёт против религии. И тут нет никаких противоречий, достаточно вслушаться в музыку его души, чтобы понять это.

«Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой — ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая доброе, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остаётся другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим» (А. Платонов. «Афродита»). Как музыкант настраивает свой инструмент по камертону, так Андрей Платонов настраивал себя и мир по Купине. Он не всё понимал, но тотальное сострадание к миру, к заблудшим людям, всепоглощающая жажда Истины делали своё дело.

Дрожит на ветру от любви стебелёк —

(«Стебелёк». С. Коппел-Ковтун).

---- * «Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители. Не любить — видеть человека таким, каким его осуществили родители. Разлюбить — видеть вместо него: стол, стул» (М. Цветаева. Записные книжки).

Комментарии Комментарии пока отсутствуют ...

Добавить комментарий:

|

|

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ

/ АРХИВ НОМЕРОВ

/ АВТОРЫ

/ РУБРИКИ

/ ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

/ О ЖУРНАЛЕ

/ КНИГИ

/ ПАРТНЁРЫ

/ АКТУАЛЬНО

/ КАРТА САЙТА

|

Глава из книги «Мой Платонов»

Глава из книги «Мой Платонов»