|

||

Азиатский хищник (роман) |

Публикуется в авторской редакции

Окончание. Начало в №№147-149

Книга первая Зимний поход

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПОХОД. Январь 1840 года

Для поддержания боевого духа, а также чтобы в душах солдат не возникло уныние, Перовский приказал производить различные учения. Как дневные, так и ночные. Построение по тревоге, оружейные и орудийные стрельбы. Когда садилось солнце, в темноте, солдатам показывали, как нужно подавать световые сигналы, сжигая пороховые заряды. Шло время, а отряд не мог начинать движения к укреплению Ак -Булак из-за отсутствия нужного количества верблюдов. Нет, число этих тягловых животных составляло около 7900 голов. Но очень многие верблюды были ослаблены от голода и болезней. Они нуждались в длительном отдыхе и хорошем питании. Тогда генерал Перовский приказал начать движение к Ак -Булаку с облегчёнными вьюками. Большая часть груза, в том числе многие вещи офицеров, оставлялись в Эмбенском укреплении. Первая колонна с облегчёнными вьюками вышла 31 декабря. Командовал её Бизянов – полковник Уральского казачьего войска. Через несколько дней к Акбулакскому укреплению направилась вторая колонна, которой руководил полковник Кузьминский. С первого же дня прихода отряда на реку Эмба, недалеко от редутов укрепления, была поставлена походная церковь, которая, несмотря на сильные морозы, во время служб заполнялась набожными военнослужащими. Приближался великий христианской праздник: Крещение Господне. На реке Аты -Джаксы были сделаны две проруби -иордани. 6 января почти все солдаты и офицеры отряда, находящиеся в Эмбенском укреплении, пришли сюда на водосвятие. Стоял изумительный солнечный день с температурой около 13 градусов мороза. Возле маленькой иордани, выше по течению реки, прямо на льду, стоял полковой священник, в полном богослужебном облачении, расшитом золотыми и серебряными нитями, с крестом в руках. Позади него дьякон и небольшой хор певчих из солдат. – Во Иордане крещающуюся-я-я– Тебе Господи-и-и-и …– начал читать молитву священник У Валуева на сердце сделалось спокойно и торжественно. Он крестился, шёпотом повторяя слова: … извествоваше словесе утверждение. Явлейсе Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе-е-е-е. Фёдор не заметил, как подошла к концу эта служба. Ему показалось, что прошло лишь мгновение. Полковой священник встал на колени, опустил крест в прорубь– иордань и, прошептав короткую молитву, с трудом поднялся: – Можете отсюда воду святую набирать! – сообщил он, – а в другой, что побольше и ниже по течению, желающие могут смыть свои грехи. Военнослужащие чинно, соблюдая очередь, стали подходить к иордани. Становились на колени и набирали святую воду из реки в свои манерки, вёдра, кружки. Смывать грехи, почему-то, не находилось желающих. – Ребята, вы мне подсобите? – спросил Валуев у Степуна и Васильев. – В чём тебе помочь? – спросил Степун, зябко пожимая плечами. – Чувствую надобность грехи свои смыть! – Валуев расстегнул ремень шинели. – Фёдор, ты шутишь? – вздрогнул Степун, – или и вправду дурак. – С верой, брат, не шутят! – обиделся на своего товарища Валуев. – А ты может передумаешь? – Васильев с испугом посмотрел на прорубь. – Чтобы грехи свои смыть, надо в ердане три раза окунуться. Выйдешь тогда очищенным! – Фёдор перекрестился. – Да вы, ребятки, не пугайтесь! Я окунусь, а вы меня за руки и вытащите. Не сподручно здесь самому-то. А? – Давай! – в ужасе махнул на него рукой Степун. Подошли к проруби – иордани. Валуев быстро снял шинель, полушубок. Скинул сапоги, валенки и принялся стягивать штаны. Несколько человек, увидев это, приблизились. Среди них был и рыжий вихрастый малец с веснушчатым лицом, одетый в длинный киргизский халат и старенький полушубок. Свою овчинную шапчонку мальчишка держал в руках. Фёдор снял и нательное бельё. – Сегодня можно при народе в ердане появляться голяком! Это не грех! Сегодня Крещение Господне! – объяснил он и, перекрестившись, ногами вниз нырнул в прорубь. – Ой-й-й-й! – тонким голосом, как щенок, заскулил от увиденного Пашка Логвин. – Какая вера должна быть у человека! – с восторгом произнёс высокий рябой солдат и начал осенять себя крестными знамениями. – Щас он в сосульку превратится! – с ужасом прошептал Логвин, – Господи, не дай помереть человеку! – мальчишка принялся неистово креститься. Валуеву тисками сжало грудь. Ноги и руки сковало огнём страшного холода. – Вытягивай, братцы! – Фёдор протянул руку. Степун и Васильев вытащили его на лёд. – Дяденька, а тебе не холодно? – Пашка с ужасом смотрел на мокрого человека, стоящего на льду. – Величаем тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившигося от Иоанна в водах Ерданских! – едва смог прошептать трясущимися губами Валуев. Перекрестившись, он вновь сиганул в прорубь. – Мать моя родная! – охнул рябой солдат. – Ну даёт, землячок! – закричал от восторга невысокий круглолицый ефрейтор. Логвин ничего не смог сказать. Его круглые глаза с ужасом смотрели на прорубь. – Тащите братцы! – Валуев протянул две руки. Его вынули… Он синий и трясущийся стоял на льду и пытался прочитать слова молитвы… – Фёдор, давай окунайся в третий раз и пойдём! Нельзя тебе с мокрыми ногами на льду стоять! Примёрзнут! Как пятки-то отдирать будем? – хрипло произнёс Степун. Валуев кинулся в прорубь в третий раз. Когда его вытащили, он сразу начал одеваться. Никак не мог попасть ногами в штанины. Логвин стал перед ним на колени и помог ему их надеть. – Спа– спа– спа… ма-ма лец! – едва смог произнести Валуев. Одевшись, Фёдор перекрестился и бегом рванул в кибитку. – Во даёт дядька! Во-о-о-о…, – с восторгом протянул Пашка. – Велика вера и сила духа у этого человека! – с уважением сказал рябой солдат. – А если заболеет? – расстроенно вздохнул Степун, – тогда что? – Помрёт! Дурак! – хотел было плюнуть Васильев, но удержался.

9 января на Ак -Булак вышла колонна номер три. В ней находился штаб отряда, а также почти все орудия и боеприпасы. Пашка Логвин с грузом ракет вел своё звено верблюдов во второй «нитке». Командовал колонной генерал-майор Циолковский. – Кайдагул, ты чё так насупился? А? – обернувшись назад, крикнул Логвин. – Сдохнем мы все… Старый Алтай, иметь больше пятьдесят лет, сказал так. Сказал, что никогда не видеть такой зимы, как эта, – прокричал в ответ молодой киргиз… Действительно старожилы этих степей не помнили такой снежной и холодной зимы. Да ещё и с сильными буранами… Снега насыпало по пояс человеку. Впереди «ниток» шла казачья конница и протаптывала верблюдам дорогу. По бокам, «ниток», утопая в снегу, медленно шагали пехотинцы. Через каждые минут пятнадцать раздавалось: – Стой-й-й-й! Сто-й-й-й-! Это означало, что-то в какой-то из «ниток» обессиленный верблюд лёг на землю и не хотел вставать. Погонщики с помощью солдат снимали с него вьюки. Подгоняли другого – свежего и вьючили его. Затем «нитка» обходила лежащего без сил верблюда и уходила дальше. Каждый день в степи бросали умирать около ста верблюдов. Казачьи лошади шли без потерь. Ведь их хозяева ухаживали за ними, как за своими детьми. Сами не ели печёный хлеб, а своим коням его давали. Укрывали попонами, регулярно чистили их… – Конь подо мной, то и Бог надо мной! – говорили казаки. Каждый день простужались и заболевали десятки пехотинцев. Ведь шли они пешком, помогали погонщикам вьючить и развьючивать верблюдов. Сильно потели, а потом промерзали. Погонщики уже не выли своих протяжных песен, ехали молча. А казаки бывало затягивали:

Славно, братцы, пришло время Мы идём все на Хиву; Истребим хивинско племя Наживём себе хвалу...

Когда колонна останавливалась на ночлег, то офицеры посылали своих унтер-офицеров собирать данные о том сколько человек заболело и умерло за день, сколько пало верблюдов. Все эти списки приносились в штабную кибитку, и потом писари до глубокой ночи корпели, чтобы записать всё в толстые книги. Также штабс-капитан Никифоров требовал подготовить донесения для Иванина, Циолковского и Перовского. Степун и Васильев скрипели до поздна перьями, а Валуев занимался хозяйством: топил печь, готовил еду и чинил одежду свои товарищам. – Фёдор, это ты придумал разводить чернила водкой? – каждый вечер задавал один и тот же вопрос Васильев. – Ага! – Плохо придумал! – ухмылялся Степун своими тонкими губами. – Почему плохо? – Цвет у чернил слабый становится от водки. Не синий, а бледно-голубой. Придумай что-нибудь дельное! А то мы так скоро глаза попортим. Ничего не видно, – с укоризной говорил Васильев. – Хорошо, я подумаю, – просто отвечал Валуев. Он не обижался на своих товарищей, ведь они говорили так, чтобы хоть как-то выговориться. Уж очень тяжело молчать целый день, а потом и весь вечер. Пашка Логвин сомлел от лучей яркого солнца. Глаза сами закрывались. Можно было, конечно, вздремнуть сидя на верблюде, но не стоило этого делать. Ведь можно или упасть, или что-нибудь отморозить. Солнце зимнее очень коварное… Его верблюды были сильны и здоровы. Ведь они два месяца отдыхали и паслись, так как колонна подполковника Данилевкого прибыла в Эмбенское укрепление ещё в ноябре. Пашка ухаживал за своими верблюдами, как за людьми. Разговаривал с ними, старался овса добыть и угостить животных. Отдавал свою часть лепёшек, которые пёк старый Алтай. Каждый вечер тщательно готовил место для ночлега верблюдов. Рубил днём камыш и бросал на очищенную землю. « Побольше надо! Побольше, чтобы не простудили внутренности свои!». И животные отвечали ему своей привязанностью. Великану нравилось подойти к Пашке и тереться своей головой об его халат. Варька и Стрелка, увидев Логвина радостно кричали, а Весельчак улыбался. Одна Зотиха всегда оставалась недовольной и при каждой возможности норовила куснуть то за руку, то за плечу своего погонщика. А ещё Пашка подсмотрел, что делают казаки. Все они, при малейшей возможности, выкапывали из-под снега кустики засохшей полыни, верблюжьей колючки, типчака или солянки. Верхнюю часть отдавали свои коням, а корни прятали в сумах, для костра. «Поэтому и лошади у казаков все гладкие, здоровые и сильные! А киргизы думают только о своём брюхе. Набить бы его, да спать завалиться. Им до верблюдов большого дела нет!» – вздыхал Логвин, наблюдая за тем, как на глазах слабеют верблюды погонщиков. Морозы, снег… Колонна медленно продвигалась к Акбулаку. До него от Эмбенского укрепления было всего сто шестьдесят вёрст. Но в день удавалось проходить не более десяти. Верблюдам давали всего по пять фунтов сена. От такого питания животные не могли идти сами, не говоря уже о том, чтобы нести на себе тяжёлые вьюки. На седьмой день Кайдагул оставил сразу двух своих верблюдов, а Зугут одного. В некоторых звеньях их «нитки» оставалось по два верблюда. Но ни Алтая, ни погонщиков это не волновало. – Башкы, верблюдов новых давай! Давай! Наши подохли! – требовали киргизы у Циолковского. Генерал, командир колонны, гнал их прочь, обзывая самыми последними словами, а затем вымещал свою злобу на солдатах. – Часовой, ты почему честь отдаёшь с ленцой? Меня, генерала, не признал? – орал он, лично проверяя ночные караулы. – Никак нет! – браво отвечал солдат. – Что никак нет? Дурак! Дубина! – срывался на визг Циолковский и принимался избивать нагайкой часового. Громкие крики несчастного разносились по всей степи. – Прям шайтан этот башкы Циолковский, – испуганно шептали киргизы в своих кибитках. – Ох недобрый человек генерал! Не христианин! – с глубокой печалью шептал Валуев, слушая, как зверствует Циолковский. – Кривую стрелу Бог правит! – возмущались казаки. На десятый день пути, утром, Зотиха отказалась вставать. Она только жалобно хрипела. – Зотиха, красивая! Умница ты моя, поднимайся! – увещевал её Пашка, – я тебя вечером лепёшкой угощу. Поднимайся, родная! У тебя же вьюк совсем лёгкий… Вставай! Подошёл Кайдагул: – Бросать её надо! Так Алтай приказал. Пусть издыхает тута. Ты слышать, бала? Алтай так сказать! – Иди ты! – крикнул Пашка, -сейчас она встанет и пойдёт. – Зотиха, я тебя так сильно люблю…. Зотиха, вставай! Верблюдица лежала. «Нитка» уже была готова к выступлению. – Почему не двигаемся! Чего у вас тут случилось? – подъехал на коне Рогожкин. – Не хочет вставать! Не больная вроде бы… И не ослабела… – ответил Логвин, – Зотиха, поднимайся! Пойдём! Я тебя без вьюков возьму. Пошли! – мальчишка обнял верблюдицу за шею. – Слышь, малец! Если сюда щас Циолковский пожалует, то несдобровать тебе! Да и мне достанется! Давайте, снимайте с неё вьюки, вон другой верблюд стоит! Свежий. – Вздохнул Рогожкин. Кайдагул и казаки сняли вьюки с Зотихи и навьючили на худющего верблюда, у которого дрожали ноги от слабости. – Трогай-ай-ай! – закричал Рогожкин, и «нитка» медленно двинулась вперёд. – Зотиха, вставай! Я тебя буду каждый день лепёшками кормить! – Пашка сидел и гладил верблюдицу по шее. – Я-я-я-я! – глухо закричала Зотиха, и у неё из глаз покатились крупные слёзы. – Зотиха, прощай! – Логвин вскочил и, не оборачиваясь, побежал к своему звену, ушедшему уже шагов на пятьсот. – Я-я-я-я-! Я-я-я-я! – громко кричала ему вслед верблюдица. До самого вечера Пашка плакал. Всхлипывая, он растирал варежками слёзы по своим веснушчатым щекам и повторял: – Зотиха! Эх, Зотиха! Зачем ты это сделала? Ты же сильная и крепкая, и красивая… Эх, Зотиха! – Не плачь малец! Привыкай! Это военный поход. Дальше ещё хуже будет. Если собрался Хиву усмирять, – то и будь мужиком! Слёзы твои никому здесь не нужны… Да и не помогут! – успокаивал его Рогожкин, ехавший рядом с ним на коне.

16 января генерал-адъютант Перовский отправил на Ак-Булак последнюю колонну – четвёртую под командованием полковника Геке, и 17 января, в возке, запряжённом сильным конём в сопровождении небольшого отряда Оренбургских и Уральских казаков, выехал сам. В последнее время его терзало тяжёлое предчувствие страшной беды... Отряд быстро продвигался по дороге, усеянной вмерзшими в снег верблюжьими трупами, которых поедали лисы и волки. Обогнали четвёртую колонну. Тощие верблюды едва шагали, рядом с ними устало брели пехотинцы. Догнали колонну генерала Циолковского. Та же картина: измождённые верблюды, пошатывающиеся от изнеможения солдаты. Все лазаретные сани были забиты больными. Накануне своего отъезда из Эмбенского укрепления Перовский получил известие о том, что посланный им ещё в ноябре корнет Айтов для сбора верблюдов в киргизских аулах между рекой Урал и Ново-Александровским укреплением находится в плену у хивинцев. Об этом поведал преданный российскому императору киргиз, которому удалось добраться к основным силам отряда. – Башкы Айтов собрал 538 верблюдов. Мы пришли в Ново-Александровскую крепость. Там взяли много вьюков, которые привёз туда русский корабль и вышли на Эмбу. Появились несколько хивинцев и уговорили погонщиков выдать башкы Айтова им. Погонщики так и сделали, а потом забрали груз и на верблюдах вернулись в свои аулы. Я убежал… – молодой киргиз, несмотря на свою смертельную усталость, объяснял неторопливо и очень толково. – Когда это случилось? – Перовский смотрел в глаза киргизу. – 8 числа, башкы Перовский! Я сел на моего коня и удрал от них. Гнал коня так, что он чуть не издох. И я тоже! – киргиз стал медленно оседать на землю. – Капитан, – накормить этого человека и его лошадь. Дать отдохнуть, а потом выдать ему пятьдесят рублей серебром! – приказал Перовский своему адъютанту. – Слушаюсь, ваше превосходительство! – вытянулся капитан Дебу. И вот сейчас, видя своими глазами, как обессилели верблюды, что их осталось очень мало и, зная, что уже не будет свежих сильных животных, что запасов корма для них почти нет, у Перовского сжалось сердце. – Теперь успех похода на Хиву зависит только от Господа! – прошептал генерал и перекрестился. Третья колонна генерал-майора Циолковского прибыла в Ак-Булак 25 января. Штабс-капитан Никифоров приказал писарям занять свободную землянку для размещения к ней штаба отряда. Валуев взвалил на себя самый тяжёлый ящик и понёс его. Спустился по ступенькам в землянку. В нос ему сразу же шибануло жуткой вонью. У Фёдора даже в голове на мгновенье помутилось. «Что это такое? – он поставил ящик на пол, настежь отворил дверь землянки и принялся осматриваться. – Боже мой! Что это такое?» – он ковырнул пальцем синюю вонючую слизь, толстым слоем покрывающую стены. – Тухлыми яйцами воняет! Ох и дух тяжёлый! – вслух сказал он и вышел. – Ваше благородие, нельзя там под землёй сидеть! Все бумаги сгниют и мы вместе с ними. – Доложил Валуев штабс-капитану. – Да-а-а-а! – задумчиво произнёс Никифоров, рассматривая стены, – странная какая-то слизь. Похоже на селитру с магнезией с запахом серы. Валуев, а эта дрянь присутствует во всех землянках? Ты часом не узнал? – Узнал, ваше благородие! Во всех, есть даже хуже. Солдаты мне сказывали, что от этой слизи хвори начинаются. Вы сам видели, что гарнизон здешний весь какой-то квёлый. – Молодец ты, Валуев! Из тебя бы хороший щтабной унтер-офицер получился. Может в рекруты взять тебя, а Валуев? А может и не взять? А что если взять? – вслух, в своей манере очень быстро говорить, размышлял Никифоров, брезгливо изучая вонючую слизь. – Слушай мой приказ! Поставить кибитку! В эту нору ни ногой! – понял? – Так точно, ваше благородие! – вытянулся Фёдор. Вскоре выяснилось, что и вода в реке Ак -Булак тоже воняет тухлыми яйцами и на вкус солона. – А если прорубь сделать на середине реки, может там получше будет? – подал идею генерал-майор Циолковский и приказал одному молоденькому подпоручику выдолбить в толстом льду дыру побольше. Подпоручик взял двух солдат и вместе с ними отправился на Акбулак. Сам офицер остался на берегу, а солдаты принялись ломом ковырять лёд. – Буц! Буц! Буц! – неслось по округе. – Буц-Буц! – Подпоручик, сделали прорубь? – откуда не возьмись появился Циолковский. – Никак нет, ваше превосходительство! – вздрогнул от ужаса офицер. – Что-то долго возитесь! Очень долго! Наверное хотите прапорщиком стать? Или вообще унтер-офицером? – угрожающе заметил генерал. – Скоро закончим, ваше превосходительство! – вытянулся подпоручик! – Надеюсь…. А вообще я сам сюда зайду и водицу попробую, – протянул Циолковский и ушёл. – Давайте быстрее! Чего стали? -закричал подпоручик солдатам. – Долго ещё? – Никак нет ваше благородие! Уже готова! Надо чуток расширить! – весело ответил один солдат, – ой! Ой! Утоп! Утоп! – Кто утоп? – не понял подпоручик. – Лом утоп, ваше благородие! – солдаты легли на лёд и стали шарить внутри проруби руками. – Нету, ваше благородие! Утоп! – Дураки! Дураки! Сейчас генерал Циолковский придёт и что тогда будет? – у подпоручика от страха затряслись губы, и исчез румянец со щёк. – Чё тута случилось, ваше благородие? – подъехал на своём коне Рогожкин. – Лом двое дураков утопили! Сейчас явится Циолковский…. Боже мой, что тогда будет! – подпоручик стянул с головы папаху и стал мелко креститься. – Так я вам лом щас достану, ваше благородие! – весело заржал Рогожкин. – Ты правду, говоришь? – подпоручик с недоверием посмотрел на казака. – Половина штофа вина, ваше благородие! – Рогожкин спрыгнул на землю. – Служивый, я целый тебе дам! Давай только быстрее! -подпоручик даже стал подрыгивать на месте. Рогожкин быстро разделся до нага и ногами вниз с трудом влез в прорубь. Затем погрузился в неё.. Через мгновение над полыньёй показались его руки с ломом, а потом голова. – Держи струмент, пехота! – крикнул он солдатам. – Вот спасибо тебе, казак! Вот спасибо! – заорал от радости подпоручик, – скажи куда тебе доставить штоф с водкой. Я солдата пошлю. – Рогожкин моя фамилия, ваше благородие! Меня все казаки знают. – Рогожкин быстро оделся и, с размаху, прыгнул на коня. Вода из проруби оказалась омерзительного вкуса и запаха. Пашка Логвин с тоской смотрел по сторонам. Ни травы, ни тальника. Вокруг только скалы. « Вот тебе и Ак-Булак! А говорили, что здесь и трава есть, и сена заготовили много… А где оно?» Когда же Пашка набрал воды из реки, понюхал её и начал плеваться. – Тухлыми яйцами прёт! Пить тута нечего! Проклятое какое-то место! У меня от этой водицы брюхо болеть будет, а верблюды сдохнут! – начал он громко возмущаться. – А ты, малец, снег растапливай, да пей! Вода, и правда, здесь плохая, – посоветовал, проходящие мимо него Валуев. – А... дяденька Фёдор… Здравствуйте! – Пашка протянул ему свою руку. – Здравствуй, малец! Заходи сегодня вечером в гости в штабную кибитку. Я тебя чаем напою. Хорошим! А сейчас некогда… – Спасибо, дяденька Фёдор! Зайду! Обязательно зайду! Прибыв в Ак-Булак, генерал Перовский приказал полковнику Бизянову произвести разведку дороги на Усть-Урт. Тот, взяв с собой 150 уральских казаков, немедленно отбыл. Вернулся Бизянов через несколько дней. – Ваше превосходительство, впереди лежат снега по брюхо лошадям. Идти невозможно. Пастбища закрыты снегом. – Доложил полковник. В своей кибитке Перовский собрал военный совет. Присутствовали все генералы и штаб-офицеры (старшие офицеры). Докладывал начальник штаба отряда подполковник Иванин М.И. – Господа, мы прошли половину пути до Хивы. Каково состояние дел в отряде на сегодняшний день? Из числа 2750 нижних чинов пехоты, вышедшей из Оренбурга, в строю остались 1856. Наши потери: 236 человек умерли. 528 – больны, 130 – составляют гарнизон Эмбенского укрепления. По верблюдам. При выходе из Оренбурга в отряде имелось около 11000 верблюдов. На сегодняшний день их осталось всего 5188. Только при переходе Эмба– Ак-Булак мы потеряли 1958 верблюдов. Свежих вьючных животных ждать не откуда. Как вы все знаете, корнет Аитов был пленён продажными киргизами и отвезён в Хиву. Верблюды его отряда были возвращены их хозяевам в аулы. На сегодняшний день самыми боеспособными являются казачьи части Уральского войска. За всё время похода у них заболели 15 человек и потеряно всего 8 лошадей. Но казачьи части без пехоты и обоза не смогут решить поставленной перед отрядом задачи – взять Хиву. Ситуация с кормами для верблюдов критическая. По данным разведки участок пути на Усть-Урт завален глубоким снегом. У меня всё. Доклад окончен. В кибитке повисла тишина. Все молчали, понимая, что продолжать поход нельзя. – Господа, я принял решение возвращаться в Оренбург. У меня всё! – решительно объявил Перовский.

Первого февраля личному составу отряда был зачитан приказ Перовского. «Товарищи! Скоро три месяца, как мы выступили по велению государя императора в поход с упованием на Бога и с твёрдой решимостью исполнить царскую волю. Почти три месяца кряду боролись мы с неимоверными трудностями, одолевая препятствия, которые встречаем в необычайно суровую зиму от буранов и непроходимых, небывалых здесь снегов, заваливших путь наш и все корма. Нам не было даже отрады встретить неприятеля, если не упоминать о стычке, показавшей всё ничтожество его. Невзирая на все перенесённый труды, люди свежи и бодры, лошади сыты, запасы наши обильны. Одно только нам изменило: значительная часть верблюдов погибла, и мы лишены всякой возможности поднять необходимое для остальной части похода продовольствие. Как ни было больно отказаться от ожидавшей нас победы, но мы должны возвратиться на сей раз к своим пределам. Там будем ожидать новых повелений государя императора; в другой раз будем счастливее. Мне утешительно благодарить вас всех за неутомимое усердие, готовность и добрую волю каждого при всех перенесённых трудностях. Всемилостивейший государь и отец узнает обо всём».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ В ХИВЕ

1 Зу-ль-када 1255 Хиджры, в день аль-Ахад (5 января 1840 года от Рождества Христова) сразу же после утреннего намаза,в покои Алликули, на коленях вполз толстый диванбеги. – Великий хорезмшах, да будет тебе мир! Да хранит тебя Аллах! Накажи меня, как ты захочешь за то, что я посмел нарушить ход твоих созидательных идей и мыслей! Но дело очень срочное и я… – Говори, что случилось? – услышав слова «срочное дело» Аллакули даже слегка вздрогнул. «Что стряслось? Неужели какие-то большие неприятности?» – Прибыл срочный гонец от ясаулбаши с важным посланием! – сообщил диванбеги, избегая смотреть на Аллакули, чтобы не вызвать гнев хорезмшаха. – Где донесение!? – резким рывком встал с подушки правитель Хивы. – Вот оно, великий хорезмшах! Да хранит тебя Аллах! – диванбеги вынул из-за пазухи какую-то грязную тряпку. – Встань и зачитай мне! Да быстрее! Чего тянешь? – у Аллакули возникло желание пнуть начальника канцелярии ногой в его толстый живот. Диванбеги сначала стал на четвереньки, а затем, сопя, с трудом поднялся на ноги. Развернул грязную тряпку. В ней, в куске шёлка, лежал свёрнутый в трубочку лист бумаги. Диванбеги расправил его и принялся читать: – Великий и мудрый хорезмшах! Выполняя твоё повеление, я привёл три тысячи навкаров к урочищу Чушка– Куль, что у реки Ак-Булак. Здесь урусы из земли соорудили своё мерзкое крысиное логово, которое они называют крепостью. Великий хорезмшах! Да хранит тебя Аллах! Мои лазутчики доносят, что кяфиров в этой норе очень много. От 600 до 800 человек. Но твои верные навкары, завтра или послезавтра, уничтожат их, как ядовитых скорпионов. Обещаю тебе, самый великий на свете полководец, доставить в твой дворец несколько сот пленников и головы остальных кяфиров. 9 Шавваля 1255 Хиджры (15.12.1839 года от Рождества Христова. Примечание автора) Твой преданный слуга и раб Аллаха. – Двадцать дней назад? – вытянулось лицо у Аллакули. – Двадцать дней это послание добиралось ко мне? На черепахах? Где этот гонец? Я хочу увидеть, как ему отрубят его тупую голову! – Великий хорезмшах! – задрожал голос у диванбеги, – гонец умер. Перед тем, как уйти в мир иной, он успел поведать мне, что их было трое. Двое гонцов замёрзли в пути. Тот, кто доставил послание имел уже гнилую руку и чёрное лицо. Гонец сообщил также, что такой зимы не помнят даже самые древние старики. Степь завалена снегом по шею коню. Птицы от сильных морозов издыхают в полёте и падают на землю. – А вон оно что… Да холода сильные в этом году. Очень сильные. Хива тоже страдает от них, – немного подумав, успокоился Аллакули. – Иди! Жди, когда я тебя призову! – Слушаюсь, великий хорезмшах! Да прославится твоё имя во все времена! – диванбеги, низко согнулся и попятился к выходу. «Аллах хранит Хиву! Это по воле Аллаха наступили сильные морозы! Это по воле Аллаха степь утонула в глубоком снегу! Слава Аллаху! Меня предупреждал дервиш об этом… Правильно я сделал, отказавшись принять у себя других кяфиров – инглисов ещё весной. Да, совсем недавно, Камран-шах – хозяин Герата – прислал письмо, в котором просил принять и уделить внимание капитану… Как его? Капитану….А! Капитану Абботу! Доверенному человеку посланника инглисов при Камран-шахе. Как же зовут этого посланника? У всех кяфиров такие дурацкие и смешные имена…. Помню, что майор. Майор… Майор Тодд! Вспомнил! Я отказал хозяину Герата. Я не хочу, чтобы нога неверного ступала по полам моего дворца! Да и вообще, кяфиры не должны посещать Хиву! Надо издать фирман (указ), в котором запретить всем кяфирам приближаться к границам Хорезма. Я сам в состоянии разобраться с урусами без помощи инглисов. Мне противны все кяфиры– свиноеды» Жарко пылали печи, покрытые изразцами. Аллакули ходил по толстым коврам и размышлял, как он будет встречать своих победоносных туркмен – навкаров. «Придётся всем им выплатить награды! Это снова деньги! Хотя зачем? Ведь навкары – это мои подданные туркмены. Служить мне и воевать за меня – это честь для них!»

28 Зу-ль– када 1255 Хиджры (1 февраля 1840 года от Рождества Христова) в чайхане, которая находится возле столичного базара Хивы, собралась компания старых друзей: Усман, Хал-хаджи – учитель медресе и известный мудрец, Ильтузер – купец, Сеид – богатый караванщик. Сидели на тёплых стёганных одеялах вокруг сандала, от которого исходило благодатное тепло. Друзья пили прекрасный зелёный чай и слушали известного во всём Хорезме бахши Рахима – сказителя. Никто не смел мешать этим уважаемым людям. Сам хозяин чайханы тихо входил в комнату с чайником или с горячими ярко-красными углями в чугунном горшке. Хозяин, с виноватой улыбкой на лице, заваривал чай. Затем поднимал толстое одеяло, которым был накрыт квадратный стол над ямкой, вырытой в земле, где тлели угли. Это была печь – сандал. Хозяин добавлял в него тлеющих углей из горшка и на цыпочках удалялся. Бахши негромко, с выражением, то ли пел, то ли рассказывал дастану (поэму) «Рустамхан», аккомпанируя себе на двухструнной дутаре. Слушатели наслаждались великолепным исполнением. Бахши закончил. – Уважаемый Рахим, садись за наш стол! Просим тебя! – обратился к сказителю Сеид, высокий худой человек лет сорока, с большим безобразным шрамом на левой половине лица. – Раздели с нами трапезу! – Спасибо, уважаемые! – не скрывая радости, согласился бахши и, оставив в стороне свою дутару, устроился за сандалом. Хозяин чайханы принёс большое блюдо только что приготовленного плова, а также лепёшки и самсу. Хал-хаджи, маленький щуплый мужчина лет пятидесяти, с благообразным лицом, седой бородкой клинышком, сложил ладони вместе, поклонился и произнёс: – БисмиЛлях! – БисмиЛлях! – повторили за ним все остальные и принялись брать пальцами рассыпчатый горячий рис золотистого цвета. – В этой чайхане готовят лучший плов в Хорезме! – с видом знатока произнёс Ильтузер – высокий сорокалетний мужчина с большим брюшком и такими толстыми щеками, что не было видно глаз. Лишь две щелки чёрного цвета сверкали с двух сторон плоского носа. Наступила тишина. Все сосредоточенно утоляли голод. Наконец Усман, сытно отрыгнув, обратился к учителю медресе: – Уважаемый Хал– ходжи, я хотел бы тебе задать вопрос, который меня очень мучает. Но я не знаю, можно ли спрашивать это за едой? – Чрезмерная учтивость обращается в льстивость, брат мой! Конечно спрашивай! – Я уже давно думаю совершить хадж и посетить благородную Мекку и лучезарную Медину, Дом Аллаха Каабу. – Раз думаешь – то должен исполнить! Усман, ты же знаешь, что совершить хадж должен каждый мусульманин, чтобы исполнить свой долг перед Аллахом! – Хал -хаджи вновь сложил ладони вместе и поклонился. – Я тоже не раз думал об этом, но уж очень сложный путь в Мекку и Медину, – задвигал своими толстыми щеками Ильтузер. – Да, брат мой, это так! Но все паломники, традиционно, избегают жалоб на сложность пути, потому что преодолении всех трудностей воздастся им благом. – Да, это правильно, учитель! – быстро согласился с ним Ильтузер. – Хал -хаджи, согласно закону нашей веры правоверный обязан совершить хадж хотя-бы один раз в своей жизни, но если для него нет препятствующих тому обстоятельств. Так вот я не знаю, что это такое «препятствующие обстоятельства», – спросил Усман. – Правильно ты сказал, брат мой! Это очень важное уточнение, и многие о нём не знают. Паломничество разрешается совершить только тем, кто может сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних, – поднял указательный палец вверх Хал– хаджи. – Это как, учитель? – не понял Усман. – Паломник должен быть физически здоров и обладать необходимыми деньгами, чтобы внести плату за свою еду, кров, а также делать подаяния нищим. – Быть здоровым это ясно! А деньги ведь можно занять на хадж, а потом вернуть, – Ильтузер вытер свои жирные губы рукавом нового стёганного халата. – Хадж, братья мои, делается только на свои деньги! Запомните это навсегда и объясните другим. Почему? А если паломник погибнет и оставит долг? Кто его тогда оплатит? Это вопрос чистоты нашей веры! – Хал -хаджи поднял указательный палец вверх. Хозяин тихо вошёл с чайником и тут же удалился, унося пустое блюдо из-под плова. – Уважаемые, я хотел бы вам исполнить эпическую поэму «Бозиргон», спешно поднялся со своего места сказитель. – Остановись! Не спеши! Выпей с нами чаю! – остановил того Хол– хаджи. С улицы послышались крики, грохот конский копыт, лязг железа. Это было так странно слышать в тихой и мирной Хиве. – Что это? – побледнел Ильтузер. – Не знаю? – пожал плечами Усман. – Сейчас посмотрю! – сказитель быстро поднялся и выскочил из чайханы. Шум нарастал. Ржали кони. Кто-то очень непристойно ругался, проклиная хорезмшаха и всех его вельмож. Раздался выстрел. У Хал-хаджи стали дрожать пальцы рук. Он хотел что-то произнести, но не смог. Усман поднялся и вышел наружу. По улице лёгким шагом проезжали туркмены – навкары хорезмшаха. Но это были какие-то очень странные всадники, В рваных тулупах, закутанные до самых глаз в обрывки каких-то шкур. А их знаменитые аргамаки были похожи на конские скелеты, которых не будут жрать даже голодные волки. У сказителя, очевидно, от страха началась рвота. А может быть от невыносимо тяжёлого запаха, который исходил от всадников: смеси нечистот и гниющего человеческого тела. Выскочил хозяин чайханы и замер в ужасе, молча наблюдая за вереницей проезжающих мимо навкаров. – Откуда это они? – наклонясь к самому уху хозяина, тихо спросил Усман. – Из степи, – прошептал тот. – Уважаемые, не надо вам здесь стоять и видеть всё это! У меня и у всех вас могут быть большие неприятности , давайте зайдём внутрь.

Все вновь уселись за сандалом. Бахши попытался начать поэму, но не смог. Его голос срывался, а одна струна на дутаре, вдруг, лопнула. – Мудрец избегает всякой крайности! – с серьёзным выражением лица произнёс Хал -хаджи. И все поняли, что им надо немедленно расходиться. – Хвала Аллаху, накормившему меня этим и наделившему меня этим! – сложив ладони вместе, торжественно сказал Хал-хаджи. Усман, Ильтузер, Сеид и бахши повторили, а затем быстро покинули чайхану. Аллакули прижался к изразцам печи. Сначала по спине, а потом по ногам поползло тепло, согревая озябшее тело. «Солнечный день сегодня. После обеда мне надо будет выехать в город. Посмотреть да и голову освежить. Она что-то от постоянных мыслей и забот стала очень часто болеть. А может это старость? Да нет! Мои жёны мной довольны, значит я ещё не стар… – Великий хорезмшах! – раздался голос начальника дворцовой стражи. – Что случилось? Заходи! – оторвался от своих мыслей Аллакули. В комнату, согнувшись пополам, вошёл высокий мускулистый мужчина лет тридцати, в высокой чёрной бараньей шапке на голове, длинном тёплом халате, саблей на левом боку и кинжалом – на правом. – Великий хорезмшах, да хранит тебя Аллах! Да сохранится твоё мудрое имя во все века! Прибыл ясаулбаши с войском! – не поднимая глаз, сообщил начальник дворцовой стражи. – Так давай зови его ко мне! – восторженно воскликнул Аллакули. – Наконец -то это первая хорошая весть за многие дни! Начальник стражи по-прежнему, не поднимая глаз, молчал. – Чего ты стоишь! Веди ясаулбаши! Ты что оглох? – Нет, я хорошо слышу тебя, великий хорезмшах… Но ясаулбаши не заслуживает чести разговаривать с тобой, – выдохнул начальник дворцовой стражи и выпрямился. – Посмотри сам, в окно, мой повелитель и ты сразу же всё поймёшь! Аллакули быстро, почти бегом, подошёл к окну. «О, Аллах, перед его дворцом стояли худые полумёртвые кони, а на них сидели навкары. Нет, это не были его знаменитые на весь мир туркменские всадники! Перед окнами находилась толпа одетая в драньё, с перевязанными грязными тряпками рукам и лицами. И было их всего несколько сотен. А где пленённые урусы? Где мешки с головами кяфиров? Где?» – у хорезмшаха задрожало внутри… – Веди ясаулбаши сюда! Веди! Чего стоишь? – заорал Аллакули на начальника стражи. В комнату на коленях вполз мужчина в рваном бараньем тулупе, с перевязанной левой рукой… – Это ты, ясаулбаши? Что-то я не узнаю тебя? – Аллакули поморщился от невыносимой вони, исходившей от человека, лежащего ничком на ковре. – Великий и могучий хорезмшах! Да хранит тебя Аллах! Я привёл войско навкаров. Мы выполнили твоё повеление… – начал говорить ясаулбаши, а потом, неожиданно, замолк. – Я жду! Рассказывай! Говори! – заорал Аллакули, и у него стала дёргаться левая щека. – Великий хорезмшах! Твои верные и славные навкары три дня и три ночи атаковали крепость урусов на Ак-Булаке. Но кяфиров оказалось не 800… В земляных норах сидели 1500, а может даже и 2000 человек! У них было 20 пушек. Мы мчались на них на наших быстрых ахалтекинцах, а урусы расстреливали нас из пушек. Потом твои храбрые навкары ходили в атаку пешком на кяфиров, но не смогли их одолеть. Великий хорезмшах! 2000 человек и 20 пушек,.. многие погибли… – Ясаулбаши, а где хоть один пленник? А? – Аллакули подошёл к лежащему ничком начальнику войска и из всех сил ударил его сапогом в бок. Потом ещё. Потом ещё...– получай! Лжец, тупица и трус! Почему ты не погиб во время атаки? Мерзкий облезлый пёс! А где мешки с головами урусов? Их тоже нет! Ясаулбаши молчал и только хрипел…. – Мы взяли одного уруса в плен, но пришлось его пожарить на огне. Он ничего не хотел говорить, – наконец тихо произнёс ясаулбаши. – Скажи мне, трусливый полководец, сколько человек погибло? – Великий хорезмшах, 500 навкаров погибли, как герои, во время штурмов, а 2000 замёрзли вместе с лошадьми на пути в Хиву. Снег местами достигал пылким ахалтекинцам до шеи. Сильный мороз…. Мы шли и шли… И умирали, великий хорезмшах, Мы умирали для того, чтобы выполнить твоё повеление. Мы сделали всё, что смогли! – ясаулбаши вдруг громко зарыдал. – Покинь мой дворец! Тебя с твоими навкарами отведут на отдых! – брезгливо поморщился Аллакули. – Да прославится имя твоё в веках! Да хранит тебя Аллах, великий хорезмшах, – захлёбываясь от плача, произнёс ясаулбаши и задом пополз к двери. – Ишан раиса ко мне! Живо! – распорядился Аллакули. Главный блюститель порядка прибыл через несколько минут. – Да пребывает мир с тобой! Да хранит тебя Аллах, великий хорезмшах! – почтительно согнулся в дверях ишан раис, сорокалетний, худощавый, среднего роста, с хищными глазами и тонкими губами мужчина. – Слушай внимательно! Размести навкаров, которые пришли только что в Хиву. Пусть зарежут сотню, две или три сотни баранов и кормят их несколько дней. Кормят так, чтобы они не могли ни только ходить, но и думать. Понятно? – Да, великий хорезмшах! – Усиль охрану моего дворца! К нему никого не подпускать! После того, как навкары отожрутся, их вежливо следует выпроводить из города. Пусть едут в свои аулы. Скажешь этим туркменам, что хорезмшах думает о том, как их наградить. – Я понял, великий хорезмшах! – И последнее! Ясаулбаши опозорил меня и Хорезм… Ты понял меня? – Да, великий хорезмшах! – Ступай и действуй! – Да хранит тебя Аллах, великий хорезмшах! – ишан раис направился спиной к двери, постоянно кланяясь своему повелителю. На следующий утро у постоялого двора, в самом центре Хивы, был найден труп ясаулбаши. Кто-то очень умело задушил его с помощью шёлкового шнура. А через четыре дня из города выпроводили всех навкаров, пообещав им выплатить вознаграждение за поход на урусов. Аллакули не мог спать… Его мучила мысль. Одна только очень тяжёлая: что делать? « До весны урусы будут сидеть в своих крепостях и не высунутся… А потом? А потом я что-нибудь придумаю!» – решил наконец хорезмшах. Этой зимой Серёга Воробей, он же мусульманин Сардор, страдал как никогда в своей жизни. Было холодно, очень холодно! Несколько раз в Хиве выпадал снег… Но это являлось не самым мучительным… Хуже самого страшного мороза была его жена, персиянка, которую ему подарил Усман-ага. Худющая, как бездомная старая собака, опасная, как гадюка и крикливая, как голодный осёл. Звали её Фатима… Сколько ей было лет Сергей так и не дознался. Усман-ага, ехидно улыбаясь, сказал что Фатима персиянка и ей около двадцати годков. «Сбрехал, конечно, шакал поганый! Ей скоро пора подыхать от старости! Хотя зубы как у молодой. Жрёт днём и ночью. Не прокормишь! Да и на холод жалуется. Требует, чтобы печка днём и ночью горела. А где я этой змее дров напасусь? Делать ничего не хочет! Зубы свои белые только скалит да и спать не даёт, утех требует. Какие утехи, когда я еле живой от усталости домой возвращаюсь? Господи, за что мне такое наказание?» – Воробей перекрестился, а потом вздрогнул и посмотрел по сторонам. « Никто невзначай не видел? Я же теперь мусульманин, а продолжаю крестное знамение делать! Ох и жисть!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Перовский впал в жуткую меланхолию. Ему не хотелось есть. Да какой там есть! «Для чего мне жить после такой катастрофы и личного позора? Это пятно теперь не смыть до конца моей жизни! А есть ли мне вообще смысл жить?» – генерал надевал и снимал с раненого пальца напёрсток. Снова снимал и вновь надевал. У него в последнее время невыносимо болела грудь. Он не спал уже несколько суток … «Из-за сложной ситуации, в которой мы оказались, начался разброд в офицерской среде. Одни из них поддерживают Циолковского, который в открытую, уже давно, призывает прекратить поход и немедленно вернуться в Оренбург. Другие же разделяют мнение Молоствова, что необходимо двигаться вперёд на Хиву. Он говорит, что для этого у нас есть ещё силы и запасы.. Я недавно разговаривал с Владимиром Порфирьевичем. Он честно высказал мне своё мнение о том, что мы слишком рано сдались. Храбрый генерал! Но я твёрдо убеждён, что необходимо возвращаться… Жаль, что Владимир Порфирьевич неожиданно заболел! Очень жаль! А генерал-лейтенант Толмачёв Афанасий Емельянович простыл и это сказалось на его ногах. Едва ходит, но продолжает прекрасно держаться в седле и выполняет все мои поручения. Но насколько его хватит? Ох, беда то какая! » – Разрешите, ваше превосходительство? – в кибитку вошёл адъютант капитан Дебу. – Да! Входите! Что-то случилось? – Никак нет ваше превосходительство! Готов ваш обед. Повар сейчас вам его доставит. – Нет, капитан, спасибо! Я не голоден… сильный приступ боли пронзил грудь Перовского. – Ваше превосходительство, я вас прошу…. Уже который день вы отказываетесь принимать пищу!? Так нельзя… – Почему нельзя? – равнодушно спросил Перовский. – Если вы заболеете, то командовать отрядом будет генерал-майор Циолковский, как самый старший по чину, остающийся в строю. Ведь генерал-лейтенант Толмачёв сильно простужен. В таком случае отряд ждёт полная катастрофа. – Почему катастрофа? – Каждый день Циолковский жестоко избивает солдат и унтер-офицеров. Даже не за провинности, а потому, что у него плохое настроение. Солдаты начинают роптать, ваше превосходительство. Почти все офицеры совершено открыто говорят, что невероятная жестокость Циолковского может привести к …, – капитан замолчал, стараясь подобрать нужное слово. – Я вас понял, капитан. Вы можете быть свободны! Найдите мне штабс-капитана Никифорова! – Слушаюсь, ваше превосходительство! – адъютант вышел из кибитки. « Дебу абсолютно прав: ничем неоправданная жестокость Циолковского может закончиться очень и очень скверно». – Порфирий, а ты почему ты улыбаешься? Есть причины? – спросил Перовский у вошедшего Никифорова. – Так точно, ваше превосходительство! Иду к вам, прохожу мимо казачков и слышу, как они печалятся о вас, ваше превосходительство! Говорят, что «енерал Перовский такой орёл, а впал в мрачную настроению. От еды отказался. Уморить себя голодом хочет. А мы как без него? Мы за ним на хивинца шли и обратно в Оренбург пойдём. Он же нам, как отец родной!» – Порфирий, прямо так и сказали? – Перовский с недоверием посмотрел в лицо штабс-капитану. – Так и сказали, ваше превосходительство! – не отводя глаз, подтвердил Никифоров. «Это хорошо! Очень хорошо!» – обрадовался про себя Перовский и сказал: – Я хочу у тебя спросить, что.. – Сволочь! Скотина! Быдло! – раздались, совсем близко, громкие крики. – Я тебя, скотина, насмерть забью! – Ваше превосходительство… Ай-а-й-й-, – было слышно что, кто-то кричит от невыносимой боли. – Капитан! – позвал Перовский своего адъютанта. В кибитку вошёл Дебу. – Капитан, выясните, что там за крики! Что вообще происходит! – Слушаюсь, ваше превосходительство! – козырнул Дебу и ушёл. Перовский не успел возобновить разговор с Никифоровым, как вернулся его адъютант. – Ваше превосходительство, генерал-майор Циолковский избивает нагайкой какого-то фельдфебеля. Так избивает, что я боюсь, чтобы он его насмерть не запорол, – доложил Дебу. – Никифоров, можете быть свободны! А вы, капитан, пригласите ко мне Циолковского. Пусть явится, не мешкая! – приказал Перовский. – Звали, генерал? – недовольным голосом, не здороваясь, спросил Циолковский, рывком врываясь в кибитку. На нём был надет засаленный полушубок. Из-под старой папахи на плечи падали длинные нечёсаные волосы. К неухоженной бороде Циолковского прилипли несколько стебельков сухой травы. В руках он держал кнут. – Здравствуйте, генерал! – любезно поприветствовал его Перовский. – И вам доброго здоровья, Василий Алексеевич! – угрюмо ответил тот, зло сверкнув своими маленькими злыми глазками. – Станислав Фомич, что происходит? До меня доносятся крики и вопли какого-то человека. – Ни какого-то, а фельдфебеля Есырева. Я лично наказываю этого мерзавца! – Циолковский поднял и показал нагайку. – А в чём собственно провинился этот фельдфебель, что его порет сам генерал? – ехидно поинтересовался Перовский. – Этот сукин сын был очень не расторопен, выполняя мой приказ. Вот я и решил всыпать ему 250 плетей! – криво улыбаясь, объяснил Циолковский. – А не много ли 250 плетей за нерасторопность? – возмутился командир отряда. – Генерал, не надо мне задавать ненужных вопросов! Я сам знаю! – заплывшие глаза Циолковском зло блеснули. – Слушайте, Станислав Фомич, вы неоправданно жестоки с вашими подчинёнными! Нижние чины начинают уже роптать. Вы не наказываете своих подчинённых, а вымещаете на них своё зло. Это очень недостойно… – Слушайте, генерал Перовский, оставьте свои элегантные манеры для светских салонов Петербурга. Мы в находимся в степи, в тяжёлых условиях похода, который, благодаря вашему талантливейшему руководству потерпел полное фиаско! Вы же меня не послушали, что в степь надо выходить только весной. Думали, что это будет легко, как на манёврах… Ха-ха! Не вышло! Слушать надо было меня и всех, кто вам не советовал отправляться в этот поход зимой. – Циолковский громко ударил рукоятью нагайки по своей ладони. У Перовского от гнева к горлу подступил комок. Он почувствовал, как горит его лицо. – Послушайте, генерал, я назначен государем командовать этим походом. Только он имеет право упрекать меня и требовать объяснений. Но никак не подчинённые! Вы меня поняли? – тихо произнёс Василий Алексеевич. – А чего ж не понять? Понятно! Так и вы, Перовский, не лезьте в мои дела! Я делаю так, как хочу и считаю нужным! А вы занимайтесь отрядом и чем хотите! Я пошёл! – Циолковский повернулся, собираясь покидать кибитку. – Стойте, генерал -майор! Слушайте мой приказ! Я вас отстраняю от командования! Требую, чтобы вы прекратили издевательство над солдатами. В противном случае я отправлю донесение самому императору. Циолковский молча вышел. – Дебу! – позвал Перовский. – Слушаю, ваше превосходительство! – Капитан, принесите мне еды и коньяк. Коньяк купите у маркитанта Зайчикова.! – Слушаюсь, ваше превосходительство! – радостно козырнул адъютант и бегом выскочил наружу. Унтер-офицер Позняк выполнял приказ командира: изничтожал продовольственные припасы: солдаты под его присмотром развеивали муку по ветру, закапывали крупу и бараний жир в землю… За этим занятием и застал его Валуев. – Антон! Неужели ты? Я слышал, что ваш батальон выступил на Эмбу, потом на Ак-Булак. Затем писари писали донесение, которое диктовал штабс-капитан Никифоров в Петербург о нападении хивинской конницы на полуроту поручика Ерофеева. Я тогда и услышал, что твоё имя было упомянуто в донесении для самого императора. – Валуев обнял Позняка и, не отпуская от себя, говорил и говорил. – Что это правда, что меня упомянули? – оторвался наконец от Фёдора унтер-офицер. – Вот тебя крест! – Валуев размашисто перекрестился, – а ещё и рядового Чумакова, зверски замученного проклятыми басурманами, и поручика Ерофеева и барабанщика, который, не кланяясь вражеским пулям, выбивал дробь .. – Спасибо тебе, Фёдор! Хоть какое-то радостное событие в мой жизни за последние месяцы. Страдаю я сейчас...Очень страдаю! Видишь чем занимаемся? – Позняк показал рукой на клубы мучной пыли, разлетающейся вокруг. – У самого душа болит, видя это! Мужики растили пшеницу, затем убрали её, смолотили… А мы их труд по ветру пускаем...– тяжело вздохнул Валуев и, сняв свой малахай, провёл ладонью по слипшимся длинным волосам. – А что сделаешь? Приказ…. Верблюдов нет на перевозку. Должны забрать с собой самый минимальный запас, а остальное уничтожить. – Позняк! – подошёл поручик Ерофеев, с грустными глазами и растерянным взглядом, – пошли несколько человек, чтобы из двух вот этих землянок двери вырвали, косяки да балки откопали. – Каких землянок, ваше благородие? – вытянулся перед командиром Позняк. – Да вот этих! Вот видишь… Валуев тихо отошёл, чтобы не «мозолить» глаза офицеру. В укреплении разламывали и уничтожали всё, что невозможно было забрать с собой на Эмбу. Пылали жаркие костры из дверей и потолочных балок. Киргизы начинали готовить еду с утра и ели до захода солнца. »И куда в них всё это вмещается?» – с ужасом думал Пашка. Он проводил целые дни с своими верблюдами, стараясь получше подкормить, чтобы у них были силы для возвращения на Эмбу.

Поручик Кольчевский к радости его солдат и друзей не умер. Но нельзя было сказать, что он выздоровел. Да, у Сергея, благодаря стараниями его денщика Коноваленко, ушёл жар, и он даже уже мог спокойно спать без бреда, метаний во в сне. Но от страшной цинги у поручика выпали все зубы. Молодой и сильный он стал похож на немощного старика: страшно худой с впалыми щеками, безучастными глазами... Без посторонней помощи Кольчевский не мог вставать и ходить. Находясь в состоянии полной подавленности, поручик не хотел никого ни видеть, ни разговаривать... Молча сидел или лежал на нарах. Перовский знал, что отряду нельзя будет останавливаться в Эмбенском укреплении. Ведь там свирепствовала цинга и оспа. А вокруг, валялись трупы верблюдов и лошадей вмерзшие в снег. При первой же оттепели они начнут разлагаться, что повлечёт возникновение других страшный заболеваний. Кроме этого там уже были уничтожены пастбища и вырублен камыш и тальник. Василий Алексеевич послал генерал-лейтенанта Толмачёва и подполковника Иванина с сотней казаков на Эмбу, чтобы они подобрали место для лагеря. – Прошу вас, добраться туда, как можно быстрее и выбрать его не далее, как в 30 верстах от укрепления. Основные условия вы знаете, но я напомню: изобилие подножного корма для верблюдов и лошадей. Большое наличие топлива: камыша, тальника, возможно какого-то кустарника. – Всё понятно! Будет сделано! – не задавая лишних вопросов, ответили Толмачёв и Иванин. Уже через три часа они покинули Ак-Булак. Рано утром 3 февраля сапёры взорвали бочки с порохом в землянках. Взрыв был такой мощности, что киргизы от страха попадали на землю и потом долгое время не хотели вставать. Затем первая колонна начала выдвигаться к Эмбе. В ней была «нитка» верблюдов Алтая. Среди солдат, а особенно, казаков царило уныние. Двигались молча, без песен и разговоров. Люди едва шли, а верблюды десятками во время движения ложились на землю и уже больше не вставали. Терялось много времени на перевьючивание животных. Ослабевших животных бросали и продолжали идти. Через два дня пути усилились морозы. По утрам вокруг солнца виднелись круги цвета радуги. – Сегодня, наверняка, ниже сорока градусов! Точную температуру узнать невозможно, опять замёрзла ртуть в термометрах, – цедили сквозь зубы офицеры. Пашка Логвин стал снова мёрзнуть. Его уже не спасал длинный стёганный халат. От мороза покалывало даже в пальцах рук, одетых в варежки. Ноги стыли… Он ехал на Великане. Этот молодой верблюд ещё имел силу, чтобы тащить на себе два тяжёлых вьюка и погонщика. Великан шагал размеренно, не убыстряя и не уменьшая своего шага. Ближе к вечеру Пашка почувствовал, что верблюд начал почему-то беспокоиться. Он крутил головой, подрагивал и, Логвину показалось, что даже стонал. Когда остановились на ночлег, Пашка начал осматривать его. Всё было хорошо, но Верблюд начал вдруг хрипеть. Логвин стал перед животным на колени и принялся ощупывать его ноги. Они оказались в каких-то странных мозолях. «Чё это за напасть такая? У верблюда мозоли? Да не мозоли это вовсе! Это Великан обморозил свои ноги! Ничего себе! А как же Весельчак? А верблюдицы? У Варьки оказалось треснутым одно копыто. «Это же от морозища проклятого!» – ужаснулся Пашка и бросился бежать к Алтаю. – Кайдагул! Зугут! Где Алтай? – спросил он у погонщиков, которые разжигали костёр. – Не знать я ? Зачем он тебе? – Кайдагул никак не мог высечь искру из кресала. – Зугут, где Алтай? У моих верблюдов ноги обморожены! Что делать? Их же спасать надо! Зугут молча посмотрел на Логвина своим печальными глазами и пожал плечами. – Это же верблюд поморозить, а не ты, – у Кайдагула появилось уже маленькое пламя, – вишь, чё я делать? Жрать надо готовить! Жрать хочеть, в брюхе у меня холодно. Пашка бросился искать Алтая. Наконец-то он нашёл старика, который степенно беседовал со своим знакомым киргизом из третьей «нитки». – Алтай! Алтай! Алтай! – бросился к нему Логвин. – Верблюды ноги отморозили! У верблюдицы копыто треснуло! Что делать, Алтай? Скажи! Пожалуйста! Я не знаю! Старик раздражённо посмотрел на мальчишку и плюнул на землю – Ты, бала, не мешай, когда уважаемый люди говорят! – крикнул на Логвина киргиз, собеседник Алтая, – уходи отсюда, урус! « Проклятые басурмане! Чтоб у вас самих пятки от мороза полопались, и ухи отвалились!» – зло подумал Пашка и побежал искать казаков. – Видать сам Господь не хочет, чтобы мы вызволили из неволи наших братьев-христиан, – грустно размышлял уже пожилой казак с висячими усами, раскуривая большую самокрутку. – Да, брат, твоя правда!– вторил ему другой, тоже уже в годах, доставая свой кисет из кармана полушубка. – Дяденьки казаки, доброго вам вечера! А где дяденьку Рогожкина можно найти? – подбежал к ним Логвин. – А это ты, малец! Нету Рогожкина! С Толмачёвым и Иваниным несколько дней назад на Эмбу ушёл. А на что он тебе? – ответил мальчику пожилой казак. – У меня с верблюдами беда приключилась! Не знаю, чё и делать! – у Пашки из глаз покатились слёзы. Он едва сдерживался, чтобы не зарыдать. – Сказывай, малец! – хором произнесли казаки. Логвин обстоятельно поведал о ранах, которые он нашёл на ногах своих верблюдов. – Погано… Но может быть ещё и не поздно. Пошли со мной, малец! – казак с кисетом в руках провёл Пашку к себе в кибитку. – На держи! Намажь им ноги сейчас и утром! Хорошо намажь! Не жалей этого сусла, у нас его навалом. Может и спасёшь своих верблюдов! – он протянул Логвину кусок вонючего то ли жира, то ли сала, – да, ещё, сшей им обувку из мешковины или тряпья какого-нибудь. Шить то умеешь, а малец? – Благодарствую, дяденька! Бога за вас молить буду! – Пашка пулей выскочил из кибитки. Логвин сусла не пожалел. Долго втирал это вонючее зелье в ноги своим верблюдам, а Варьке ещё и в копыто. Затем поел каши, которую сварганил с бараньим жиром Алтай, и разрезал свой длинный халат ножом на две части. Верхнюю, совсем короткую, которая ему едва достигала до пояса, оставил себе, а из нижней части всю ночь шил верблюдам то ли валенки, то ли короткие сапожки. Полов халата, конечно, не хватило. Тогда Пашка взял без разрешения Алтая пол дюжины пустых рогожных мешков и употребил их в дело. Рано утром он вновь намазал суслом ноги своим верблюдам, а затем надел на них «валенки». Одна только Варька, сначала, сопротивлялась, даже, укусила Логвина за плечо. Но потом смирилась… – Бала, ты не спать, а сапоги делать! Дурак ты, бала! – ехидно хохотал утром Кайдагул, показывая пальцем на обутых верблюдов. – Ох и смекалистый ты малец, Пашка! – восхитился Валуев, когда увидел верблюжьи валенки. – Молодец! – он похлопал мальчишку по плечу. – Стой, а ты где халат на обувку для них взял? – От своего отрезал, дяденька Фёдор, – признался Логвин. – Это хорошо, что животину ты любишь! Очень хорошо… Но и самому оставаться раздетым нельзя! Простудишься, заболеешь… Нельзя! Вот надень! – Валуев, снял с себя тулуп и накинул его на Логвина. – Большой? Ну ничего! Когда станем сегодня на ночёвку, приходи ко мне в штабную кибитку, я его тебе пригоню. – Благодарствую, дяденька Фёдор! А вы как же? Морозище какой стоит! – Пашка с удовольствием ощутил на себе тяжёлый и тёплый тулуп. – А ты за меня не волнуйся! Я человек штабной, у штабс-капитана Никифорова попрошу другой. Ну давай! Мне тут списки надо собрать, а ты своих верблюдов давай вьючить! В этот день больше сотни верблюдов не смогли идти из-за обмороженных ног и трещин в копытах. Штабс-капитан Никифоров приказал всем киргизам-погонщикам сшить «валенки» для своих верблюдов, как это сделал Логвин. Но было уже поздно: бОльшая часть животных имела серьёзные обморожения и была брошена.

9 февраля разыгрался сильнейший буран. Срывало кибитки, людей валило с ног. Лежащих на земле верблюдов заметало снегом заживо. Сильный ветер свирепствовал до утра. Всю ночь не спали и люди. Утром буран стих, и колонна двинулась дальше. Люди шли из последних сил … Изнурённые верблюды жалобно кричали и падали от слабости и голода… На десятый день пути показались земляные редуты Эмбенского укрепления. Но колонна миновала его и на следующий день стала лагерем при впадении реки Сага – Темире в Эмбу. Другие колонны отряда остановились при впадении ручья Тагеле в реку Эмбу. Эти места выбранные генералом Толмачёвым и подполковником Иваниным для лагерей находились в тридцати верстах от Эмбенского укрепления. По дороге сюда из Ак-Булака от болезней умерли 39 человек. Погибли и были брошены в пути 1780 верблюдов. – Бала! Бала! – услышал крик Кайдагула Логвин. Пашка в это время осматривал Великана. – Какой ты сильный! Какой ты крепкий, Великан! Ноги были у тебя обморожены, а ты дошёл! Молодец! И Весельчак пришёл, и Варька со Смелкой… Казак мне хорошую мазь дал. Надо будет найти его и спросить из чего они её делают. Пригодится.. – Бала, я тебя звать, искать… – появился Кайдагул. – Чё звал? – Пашка подошёл к Варьке, не обращая внимания на киргиза. – Бала, наши все верблюды издохли! Мы забираем твоих… Алтай говорить, что ты ему больше не нужен. Вот твои вещи! – Кайдагул бросил на снег тощую Пашкину котомку. – Да, бала, Алтай сказать, что ты вор! Украсть мешки! А воров надо убивать. Алтай сказал, чтобы ты пошёл вон! – Кто вор? Я вор? Да я мешки взял, чтобы верблюдов ваших спасти! Басурманин проклятый! – Логвин подбежал к Кайдугулу и с разгона врезал ему кулаком прямо в нос. – Ай-ай-ай! – громко завизжал Кайдагул, – ай-ай-ай… – Вы хуже волков! Басурмане! – Пашка ударил киргиза ещё раз, потом ещё, ещё… Кайдагул упал спиной на снег и принялся громко вопить. – Бала! Бала! – появился Зугут с увесистой палкой в руках. Он всегда хорошо относился к Логвину. Они даже разговаривали с ним. Но сейчас, всегда спокойный и тихий, Зугут совсем не был похож на себя. Он дрожал от нервного возбуждения. Лицо Зугута стало красным, тёмные глаза превратились в узкие щелки. Он замахнулся палкой и изо всех сил хотел ударить Пашку. Логвин увернулся. Зугут приблизился и снова сделал широкий замах. Пашка изловчился и пнул нападающего ногой в живот. Тот упал… Вдруг страшный удар опрокинул Логвина на землю. Это был Кайдагул… – А ну пошли отсюда! Пошли! – послышался крик Валуева. Он схватил за воротник халата Кайдагула и швырнул того в сторону, затем приподнял одной рукой, поднявшегося с земли Зугута: – Убегайте, басурманы! Головы, как баранам вам отрежу! – гневно произнёс Валуев. Через мгновение киргизы исчезли. – Малец, что тут случилось? Чего дрались? – Валуев помог встать Пашке на ноги. – Выгнали меня, дяденька Фёдор! – Логвин вздохнул, – Выгнали… – Не переживай, малец! Пойдём к нам жить! В штабную кибитку. Думаю, что мои товарищи не будут против, да и штабс-капитан Никифоров согласятся. – Нам работник нужен! Мы будем писать, а ты Логвин еду готовить да Валуеву помогать. Ты стряпать умеешь? – Степун с искренней жалостью осмотрел мальчика. – Щи варю, кашу, капусту могу квасить… – начал перечислять Пашка… – Молодец! Нам такой и нужен! – вмешался Васильев. Перовский прибыл на новую стоянку отряда морально подавленным. В состоянии крайнего отчаяния он написал своему другу: «Необычайно холодная и снежная для этих мест зима сорвала все мои расчёты. Надежда на верблюдов, как на хорошую тягловую силу не оправдалась. Предвижу суждения, которым подвергаюсь. Чтобы извинить, чтоб оправдать неудачу, необходима жертва, и этой жертвою мне нельзя не быть. Смиренно преклоняю голову и не стану противоречить толкам...» Кольчевский проснулся от жутких криков. Прапорщик Уздечкин, который лежал у другой стене кибитки, ругался страшными словами. – Што шлушилось? Што такое? Прапоршик! – шепеляво, из-за полного отсутствия зубов, попытался громко спросить Кольчевский, но из рта у него вырвался едва слышимый шёпот. Тогда поручик, постанывая от боли, сделав огромное усилие, поднялся со своей лежанки из камыша, подошёл к Уздечкину и потряс того за плечо. – Что? Что такое, поручик? – подскочил тот. – Вы громко кришали, прапоршик… – объяснил Кольчевский. – Прошу прощения, поручик! Сон дурной привиделся. – Нишего, бывает! Ещё два дня назад Кольчевскому не хотелось жить. Слабость, ноющая боль в груди, которая не давала ему дышать, выматывали его. Но больше всего его мучила неизвестность. «Почему не пишет Катя? Как она там? Кто родился? Как её здоровье? А может произошло что-то нехорошее?» – эти беспорядочные мысли вызывали полный хаос в его голове. Сергей даже стал подумывать о том, чтобы застрелиться и таким образом покончить со своими страданиями. Но вчера всё изменилось! Прибыл «почтовый» киргиз с полной сумой писем. Среди них были и от Екатерины. И не одно или два, а целых двадцать пять! Кольчевский читал эти письма целый день. Теперь он знал, что Катенька родила дочь, что у неё всё хорошо, но она очень тревожится за него. Не спит ночами и думает о нём. «Дурак ты, Кольчевский! Думал застрелиться! Тебе есть ради кого жить и для чего жить!» – Сергей был счастлив. Ему хотелось читать и читать письма от жены, но он не зажигал свечи, чтобы не беспокоить славного парня Уздечкина, с кем он жил в маленькой кибитке (джуламейке).

20 февраля по приказу Перовского стали собирать караван для отправки тяжело больных офицеров и гражданских лиц, в которых уже не было надобности, в Оренбург. – Валуев, как ты уже знаешь, в Хиву мы не идём! Переводчики и знатоки тех мест нам теперь не надобны. Поэтому можешь оставить отряд и с караваном ехать в Оренбург. Спасибо тебе за службу! – сказал штабс-капитан Никифоров. – Рад стараться, ваше благородие! – как настоящий солдат, ответил Фёдор, а потом добавил, – ваше благородие, а мальца можно с собой забрать? – Забирай, забирай! – разрешил Никифоров. Караван должен был отбывать 24 февраля, а накануне, случилась беда: денщик Кольчевского рядовой Коноваленко , вдруг, схватился за живот. – Ох… Ох… ох и скрутило меня братцы, – сказал он своим товарищам и через несколько минут скончался. – Валуев, поручаю тебе ухаживать за поручиком Кольчевским до самого прибытия в Оренбург. Знаю, что ты человек честный, добросовестный. Уверен, что справишься! – приказал штабс-капитан Никифоров. – Есть, ваше благородие! – вытянулся Фёдор по стойке смирно. – Молодец, Валуев! Зайди к казначею и получи своё жалование за поход. Сопровождал караван из 425 верблюдов дивизион оренбургских казаков. Шли медленно… Верблюды тащили сани с больными. Здоровые шли пешком, а когда уставали садились в сани или на верблюдов. Останавливались на ночлег рано, несмотря на то, что день уже был гораздо длиннее, чем в декабре. Ставили кибитки, готовили еду. Пашка помогал и киргизам – погонщикам, и Валуеву. Фёдор же возился с больным Кольчевским, как со своим самым близким родственником. – Ваше благородие, бульончик готов! Сейчас я туда сухариков покрошу, чтоб сподручнее вам было, жевать-то.. – Валуев поставил миску на перевёрнутое ведро. Вот и стол готов! Вы уж не серчайте! Не трактир… – Шпашибо, Фёдор! – благодарил его поручик. – А как грудь? Ноет, ваше благородие? – постоянно интересовался Валуев. Стоило Кольчевскому сказать, что болит, и Фёдор начинал заваривать разные травки, которые у него были и потчевать поручика целебным настоем. Состояние здоровья у Сергея не улучшалось. Он едва ходил, вставал всегда с помощью Валуева или Пашки. Но настроение у поручика было бодрым, и он, иногда, даже пытался шутить: – Приеду вот домой, а жена не ушнает! Шкажет, што подменили мужа. Ушёл на Шиву молодым, а вернулся штариком. Беш шубов и шедой веш. – Да какой вы старик, ваше благородие! Молодой совсем мущина! Подлечитесь и вновь – в строй! – улыбался Валуев, а сам с болью в сердце смотрел на немощного поручика, который действительно выглядел, как древний дед. В двадцатых числах марта, когда караван уже приближался к Оренбургу, наступила оттепель. Снег превратился в грязное месиво. Днём солнце припекало так, что все снимали тулупы и шубы. Только Кольчевскому было всё время холодно… – Озябли, ваше благородие? Давайте на вас накину ещё один тулуп? – заботливо предлагал Валуев. – Давай, брат! Давай! – соглашался поручик. Верблюды с трудом тащили сани по жидкой грязи. Вдалеке показалась серая громадина Менового Двора. – Всё, братцы! Доехали! – радовались казаки и крестились. Навстречу каравану выехал какой-то хорунжий в сопровождении троих казаков. – Господа, передаю вам приказ начальства! Все военные направляются в казармы на карантин. Больные в лазарет. Гражданские лица могут следовать куда пожелают, – сообщил он. Когда караван достиг Менового Двора, раненых стали пересаживать на санитарные повозки. – Фёдор, Пашка, шпащибо вам за шаботу! – Кольчевский попытался обнять Валуева, но не смог. Тогда он пожал им руки. – Вот, вошми! – он протянул Фёдору несколько ассигнаций. – Нет, ваше благородие! Не возьму! – резким тоном отказался Валуев. – Я прикашиваю, нет… не прикашиваю… Я прошу тебя, бери! Как брата прошу, – попросил тот. – Ну если, как брата… Тогда благодарствую, ваше благородие! – Прошайте, братшы! – сказал Кольчевский, когда санитарная повозка уже отъезжала. – Прощайте, ваше благородие! – дружно закричали Валуев и Логвин. – Ну, Пашка, теперь нам надо добраться в город! Сейчас я договорюсь с кем нибудь. Их взялся довезти на своей телеге бородатый мужик с большим красно-сизым носом, который приезжал на Меновой Двор купить платки для жены и дочери. Как только он узнал, что Валуев и Пашка возвращаются из степи и были в отряде самого енерала Перовского, мужик забросал их вопросами. Фёдор, шепнул на ухо Логвину: – Молчи! Никому и ничего! Мальчишка понятливо кивнул головой. – Сказывают, шось погиб то весь отряд енерала Перовского? – мужик обернулся и внимательно посмотрел на своих пассажиров. – Брешут, как псы поганые! – уверенно заявил Валуев, – ты же, добрый человек, сам знаешь, как любят у нас языки почесать. – Не-е-е-е, сказывают, шось все до единого полегли тама в степи! – мужик закрыл пальцем левую ноздрю и принялся громко сморкаться. Затем правую… – Как это до единого? А мы с мальцом? – ехидно спросил Фёдор. – А вы? Да … конечно… Дак вы живые! Да и солдат тама, на Меновом, я видел из отряда енерала Перовского. Тоже живые! – вслух, искренне, удивился мужик, – и правда брешут! Вот собаки!

После заснеженной и унылой степи Оренбург показался огромным красивым городом. Пашка шёл по улице, рассматривая булыжную мостовую, окна домов, пролётки, проезжающие мимо… – Дяденька Фёдор, а куда мы щас идём? – Зайдём, Пашка , в лавку да одежонки купим! Тебе и мне! Стыдно среди людей по улицам в рванье вонючем ходить. А затем в баньку! Потом в трактир – пообедаем! А вечером в церковь! – Всё у тебя, дяденька Фёдор, понятно. Знаешь когда и чё делать будешь, а я вот маюсь часто. Думаю, думаю.. – Ты, Пашка, малец умный и сам уже сейчас должен решить, что в жизни своей делать будешь. По какой дороге пойдёшь. Негоже жить, как ковыль в степи: куда ветер подует, туда он и клонится. Зашли в лавку, где продавали одежду. – Дяденька Фёдор, а у меня же только пятак! Чожь мне делать то? – вдруг испугался Логвин. – Пашка, у меня деньги есть. Его благородие поручик Кольчевский дал, да и оклад я свой за поход ещё в отряде получил. Нам с тобой хватит! – успокоил его Валуев. Купили самой простой, но добротной одежды, в том числе и нательное бельё, а потом пошли в баньку. Там попарились, помылись. Цирюльник их подстриг, а Валуева ещё и побрил. – Дяденька Фёдор, а ты оказывается ещё молодой! А я всё время думал, чё ты уже старик! – засмеялся Логвин, рассматривая Валуева. – А ты, малец, на себя в зеркало погляди! Ребёнок ещё! Курносенький, да рыженький с голубыми глазками! Ха-ха-ха! Был великий пост, поэтому в трактире они попросили, чтобы им принесли постные щи, кашу с конопляным маслом, да пирог капустный. – Ты, Пашка, что дальше думаешь делать? – вдруг спросил Фёдор, отодвигая от себя пустую миску. – Я? Делать? Не знаю…. С караванами, наверное, ходить – задумчиво ответил Логвин. – А домой возвратиться не хочешь? – А зачем, дяденька Фёдор? – Ну ты даёшь! Мать твоя по тебе с ума сходит, а ты говоришь «зачем»! – Папка с мамкой у меня померли давно, я у тётки жил, а у неё самой пять ребёнков. Я же уже взрослый, почти мужик! – Сирота, значит! – вздохнул Валуев, – а я ведь тоже сирота. Ни родных, ни дома у меня нету… Слушай, Пашка, а может вместе дальше! А ? Я тебе, как брат буду? Или дядькой родным? Ты парень умный, работящий, не балованный и не испорченный. А? Как думаешь? Логвин, вдруг, положил деревянную ложку и громко, не скрывая своих слёз, зарыдал. – Правда, дяденька Фёдор? Я хочу! Очень хочу, чтоб ты моим дядей был! Я тебя слушаться буду, правда… слу-слу... – мальчишка плакал, вытирал кулаком своё лицо в крупных веснушках. – Ну вот и хорошо! Теперь у меня есть на этом свете родной человек! Ты не плачь! А то нас уже люди все глядят! Не плачь! – Валуев гладил мальчика по голове своей широкой грубой ладонью… В конце марта в лагерь доставили 850 новых верблюдов, собранных у киргизов по всей округе. Принялись мастерить сани, шить войлочные сёдла сумы для вьюков. Часть верблюдов запрягли попарно и тройки в сани. В них поместили больных офицеров и юнкеров. Другие верблюды были навьючены. С эти караваном, в сопровождении одной сотни уральских казаков, выехали в Оренбург Перовский и Молоствов. За командира отряда остался генерал-лейтенант Толмачёв, который уже полностью оправился после болезни.

12 апреля караван прибыл в крепость Ильинскую, что стояла на пограничной линии по реке Урал и остановился там. Перовский и Молоствов в этот же день отбыли в Оренбург, где их встречали 14 апреля. Тем временем в лагерь на Эмбу пригнали отару овец в одну тысячу голов. Солдаты и казаки ели каждый день не меньше одного фунта свежего мяса. В степи появились ростки дикого чеснока, который стали тоже употреблять в пищу. Но цинга и простудные заболевания продолжали почему-то увеличиваться. Так на 22 апреля 1840 года в лагере насчитывалось 937 человек с цингой и 151 с горячкой. Кроме этого появились ещё две странные болезни: люди сходили почему-то с ума и вскорости умирали, а у некоторых появлялись сильные боли в районе живота, и они, не долго страдая, также отходили. По приказу Перовского собирали свежих верблюдов, для того, чтобы эвакуировать отряд. Наконец 1 мая 1840 года в лагерь на Эмбу прибыли 2180 верблюдов. Там оставалось в живых ещё 1300 животных. 17 мая было взорвано Эмбенское укрепление, а на следующий день отряд, двумя колоннами, выступил в Оренбург, куда прибыл 8 июня. Так закончился второй (Зимний) поход на Хиву.

ЭПИЛОГ

В середине мая Василий Алексеевич Перовский выехал в Петербург. 3 июня он прибыл в столицу и на следующий день был принят военным министром Чернышёвым. Чернышёв разговаривал с Перовским холодно, сквозь зубы. – Государь сейчас очень занят и я уверен, что долгое время не сможет вас принять, – так ответил он на вопрос Василия Алексеевича об аудиенции у императора. Перовский набрался терпения и ждал. В свете не показывался, чтобы не вызвать неприятных ему пересудов и осуждений. Прошёл месяц и, наконец, генерал-адъютант получил приглашение к разводу в Михайловском манеже. Здесь Перовский стал в стороне строя высших офицеров Российской империи. – Генерал-адъютант Перовский прошу вас занять место в общем строю! – напомнил ему Чернышёв. – Прошу прощения, но я жду решения императора. Позволит ли он мне стоять в этой шеренге? – ответил Василий Алексеевич. Прибыл Николай Первый. Увидев Перовского, он сразу же подошёл к нему. Расцеловал и увёз к себе во дворец. Развод принял великий князь Михаил Павлович. В беседе с императором, которая длилась много часов, Перовский обстоятельно поведал о причинах неудачи похода на Хиву, о невероятных морозах и снегопадах, о терпении и самоотверженности русских солдат… Свидетели утверждают, что Николай Первый плакал, слушая Перовского… Василий Алексеевич вышел из императорского дворца прежним фаворитом и уехал управлять Оренбургским краем. Согласно официальным данным во время зимнего 1839-1840 года похода на Хиву умерли 11 офицеров и около 3000 нижних чинов. Только за первые три месяца похода заболели: – в линейных пехотных батальонах 1 из 2; – в кавалерии Оренбургского казачьего войска 1 из 3; – в кавалерии Уральского казачьего войска 1 из 27. За первые три месяца похода умерли: – в линейных пехотных батальонах 1 из 14; – в кавалерии Оренбургского казачьего войска 1 из 30; – в кавалерии Уральского казачьего войска 1 из 200.

За время похода погибли больше 11000 верблюдов и около 200 лошадей. Все оставшиеся в живых нижние чины получили денежные награды, а некоторые были награждены Знаком Военного ордена (Георгиевскими крестами) и медалями «За усердие». Валуев Фёдор был представлен к награждению серебряной медалью «За усердие» . Унтер-офицер Позняк был произведён в прапорщики. Штабс-капитан Никифоров был награждён орденом Святого Владимира четвёртой степени с бантом и произведён в капитаны. Поручик Ерофеев был награждён орденом Святого Владимира четвёртой степени с бантом и произведён штабс-капитаны. Поручик Кольчевский был награждён орденом Святой Анны третьей степени с бантом и произведён в штабс-капитаны. В августе 1840 года он подал прошение об отставке по состоянию здоровья. Прошение было удовлетворено. Генерал-лейтенант Толмачёв был награждён орденом Святого Владимира второй степени с бантами. Генерал-майор Молоствов был награждён орденом Святого Станислава первой степени. Генерал-майор Циолковский был награждён орденом Святой Анны первой степени и отправлен в отставку без подачи прошения. В 1842 году в своём имении в селе Спасское, Оренбургской губернии, Циолковский был убит своим личным поваром за чрезмерно жестокое обращение с ним. После похорон труп Циолковского дважды вынимался из могилы местными крестьянами и подвергался наказанию плетьми. После чего родственники Циолковского захоронили его на городском кладбище города Оренбурга. Хан Алакулли уже который день пребывал в тяжёлых думах: «Да, сам Аллах спас Хорезм от неверных урусов, засыпав степь глубоким снегом и напустив на этих свиноедов сильные морозы. Ну а что будет дальше? Ведь мои лазутчики только говорят о военном могуществе России. Когда они мне начинают перечислять количество пушек и солдат, которые имеет русский император, то я не могу даже представить эти цифры! Всё население Хорезма, даже вместе с рабами, меньше, чем солдат в русской армии… Что делать?» Аллакули посоветовался с самыми мудрыми дервишами, которые видели будущее, и наконец-то принял решение. Основой его стали слова великого Пророка Мухаммеда о том, что «любой международный договор, заключённый с государством неверных, может быть нарушен владетелем мусульманского государства, если это нарушение приносит пользу этому государству, поскольку клятва в отношении неверного НЕ имеет обязательной силы для мусульманина». Корнет Аитов, уже который месяц томившейся в страшном зиндане, был выпущен оттуда и был объявлен почётным гостем самого хорезмшаха. Теперь Аллакули приглашал русского офицера к себе во дворец и беседовал с ним, как с послом российского императора. Аитову удалось убедить хорезмшаха, чтобы тот первым сделал шаги к налаживанию отношений между Хорезмом и Российской империей.

Наконец 20 Джумада аль-уля 1256 Хиджры (19 июля 1840 года от Рождества Христова) Аллакули подписал фирман в котором, говорилось следующее: «Слово отца побед, победителей и побеждённых – Хорезмского шаха. Повелеваем подданным нашего Хорезмского повелительного двора, пребывающего в райских весёлых садах, управляющим отдельными странами, начальствующим над туркменскими народами, всем храбрым воинам, биям и старшинам народа киргизского и каракалпакского и вообще всем блистающим в нашем царствовании доблестными подвигами, что по дознании о сей нашей высокой грамоте о том, что мы вступили с великим Российским Императором в дело миролюбия, с твёрдым намерением искать его высокой дружбы и приязни. Отныне никто не должен делать набеги на русское владение и покупать русских пленных. Если же кто, в противность сего высокого повеления нашего учинит на русскую землю нападение или купит русского пленного, тот не избегнет нашего царского гнева и должного наказания, о чём сообщается сим всемилостивейшим нашим повелением». Приложена личная печать шаха Хорезма. Аллакули освободил принадлежащих ему лично русских пленников и приказал сделать это всем своим подданным. Русские должны были явиться к корнету Аитову и зарегистрироваться. После составления точных списков русских пленников, находящихся в Хиве, Аллакули приказал выдать каждому из них по одной золотой тилле и по мешку муки в дорогу, а также по верблюду на двух человек. Первым в Оренбург отбыл корнет Аитов. Он вёз личное послание хорезмшаха российскому императору, в котором говорилось о том, что Аллакули готов выполнить и другие требования российского государя. Через несколько дней из Хивы вышел караван с 416 русскими – бывшими пленниками. Сергея Воробьёва среди них не было. Он решил остаться в Хиве навсегда. На огромном пространстве от Оренбургской пограничной линии до Хивы наступило неустойчивое и обманчивое перемирие. Азиатский хищник затаился и ждал удобного момента, чтобы вновь выйти на охоту...

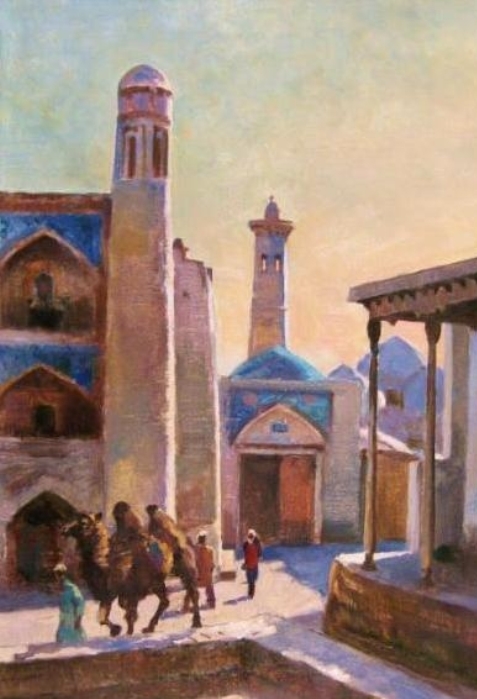

Художник: Владимир Лаповка

|

|

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ

/ АРХИВ НОМЕРОВ

/ АВТОРЫ

/ РУБРИКИ

/ ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

/ О ЖУРНАЛЕ

/ КНИГИ

/ ПАРТНЁРЫ

/ АКТУАЛЬНО

/ КАРТА САЙТА

|