|

||

Вы довольны своей жизнью? Записки пенсионера |

Молодым везде у нас дорога, Старикам везде у нас почет. Из песни

Пенсия – как свобода от работы

И вот наступает день (для многих людей особенно долгожданный), когда вы оказываетесь на так называемом «заслуженном отдыхе», проще говоря – на пенсии. Поначалу, в первые дни и недели, вы чувствуете себя так, будто находитесь в долгосрочном отпуске. Не нужно вставать в полшестого утра, на автомате бриться, чистить зубы и стоять под контрастным душем, чтобы быстрее прогнать сонливость, а садясь в машину, вздрагивать, вспомнив, что сегодня к вам должны пожаловать две вреднючих тетки из теплосетей, – а ваши слесари еще не успели отремонтировать элеватор. Опять они будут придираться и не подпишут акт готовности, тоскливо думаете вы. Приехав на работу, вы обнаруживаете, что ночной ливень принес кучу неприятностей: в общежитии протекла кровля и две комнаты оказались в аварийном состоянии. Какой болван их только придумал – плоские кровли в Сибири?! Вечно их пучит во время морозов, и весной и осенью они протекают. А в приемной уже сидят двое ранних визитеров, с одним из которых, старым скандалистом, вы догадываетесь, разговор будет напряженным. Так начинается рабочий день, а когда он кончится, одному Богу известно: может, в 17 часов, а может, около полуночи … Теперь же вы на отдыхе, и ничего из вышеописанного с вами происходить не может. Вы человек свободный и совсем не обязаны вставать рано или сломя голову бежать куда-то. Можете лежать в постели столько, сколько душе угодно: хоть до десяти, хоть до полудня. Никто вам не указ, ни перед кем вы не отчитываетесь. Красота! Коллеги по привычке еще звонят вам, кто-то завидует. Но проходят недели, месяцы. Вы всё так же свободны, вас никто ни к чему не принуждает. Но замечаете, что товарищи звонят вам всё реже, да и говорить с ними вам теперь вроде как не о чем. Изредка звонят дети, но то – родные дети. Бывшее начальство о вас вспоминает в лучшем случае раз в год. Вы понимаете, что ваш отдых слишком затянулся, пора бы где-нибудь поработать, но вас никто не беспокоит. И выясняется, что от длительного ничегонеделания, вы устаете больше, чем от работы. Но изменить уже ничего не можете. Если у вас есть дача и вы увлекаетесь садоводством, или пчеловодством, кролиководством, овцеводством, свиноводством, оленеводством, то вы счастливый человек. У вас есть дело, которое поглощает ваше время и позволяет вам пребывать в удовлетворительной физической форме. А если ничего этого нет? А если еще и нет семьи и вы одиноки? Свобода от работы иногда начинает напоминать свободу от жизни. Впрочем, чтобы всё это понять, надо самому оказаться на пенсии.

Вы довольны своей жизнью?

Иногда по «ящику» передают, как тот или иной известный герой нашего времени, прошедший почтенный жизненный путь, на вопрос: «Вы довольны своей жизнью?» отвечает: «Да, доволен». А когда спрашивают: «Вы хотели бы, чтоб было что-то по-другому», он, не задумываясь, говорит: «Если б начать всё снова, я поступил бы так же». Оно, конечно, неплохо, когда человек ощущает себя безгрешным, никому ничего не должным, а свой жизненный путь – безошибочным. Наверное, такому человеку, у которого чистая, прямая и ясная жизненная линия и никаких темных закоулков, никаких черных или белых пятен в биографии, – такому человеку, наверное, можно позавидовать. Я не завидую по двум причинам. В реальной жизни я знал многих прекрасных умных, сильных, добрых, смелых и чистых душою людей, но каждый всё же в чем-то был не без греха. Умный мог быть немного зазнайкой, добрый, случалось, проявлял нерешительность, смелый презирал слабаков, безгрешный был нетерпим к оступившемуся товарищу. Ангелов, идеально совершенных, рыцарей без страха и упрека я не встречал. Это причина первая. А вторая заключается в том, что мой собственный жизненный путь не был не только прямолинейным, но даже достаточно хорошо осмысленным, не говоря о том, что он складывался иногда под влиянием неодолимых обстоятельств. Случалось немало такого, чему я не мог противостоять при всём желании, и я выбирал обходные пути, иногда кривоватые, темноватые. Не всегда чистые. А по грязи трудно пройти, не замаравшись. Иногда просто не хватало нескольких рублей, чтобы купить вещь, которая навек могла бы осчастливить меня и моих близких. Но бывало и так, что я мог кого-то осчастливить, но почему-то уклонялся, а потом, отгоняя укоры совести, убеждал себя, что не было иного выхода. Не я один такой. Многие, когда надо и не надо, выучиваются убеждать себя, что «так было нужно», «не было других вариантов». Таков закон самосохранения. Но всё это – только половина моей печали. Другая половина – в том, что в глубинах моего подсознания за много прожитых лет накопилось немало черноты, которая не проявляется наяву, но существует и время от времени даёт о себе знать: в организме неожиданно начинаются какие-то сбои. Вдруг ни с того ни с сего наваливается неудержимый насморк, который терзает вас недели две и ослабляет чуть не до потери пульса. Или беспричинно повышается температура, которая дня через три-четыре проходит так же внезапно, как началась. Или вскакивает чирей в неудобном месте – и ни сесть, ни встать. Наверное, таким же образом (упаси меня, Господи!) однажды начинают в каком-то органе накапливаться раковые клетки, которые потом могут разрастись в неодолимые метастазы. Или – что совсем необъяснимо – снятся сны, в которых вы неожиданно для самого себя совершаете преступления. Проснувшись, понимаете, что такого не было и быть не могло. Но ведь приснилось почему-то? Почему? По-че-му?

Старику плохо …

С Николаем Федоровичем, соседом из второго подъезда, мы виделись почти каждый день, но разговаривали редко. Ему было далеко за семьдесят. Неработающий пенсионер. Жены давно не было – умерла. Дети далеко. Жил один. Несколько лет назад завел, как многие одинокие люди, собаку – болонку. С нею он гулял по нашему просторному двору и часто сиживал на скамейке под тополем. Завидев меня, издали махал рукой: – Привет, Пал Васильич! – Здравствуйте, Николай Федорыч! – откликался я вежливо. Он был намного старше меня. – Как здоровье, как жизнь? Обычно я отвечал на бегу, односложно: – Нормально, – и торопился дальше по делам. Старика же тянуло на обстоятельный разговор: он не был обременен делами, был свободен и располагал уймой времени. Собеседник он был необычный. Умный, с широким кругозором, обладавший богатым жизненным опытом. О таких стариках говорят – мудрый. В прошлом руководитель крупного строительно-монтажного управления, он работал со многими людьми, многое видел, был вхож в самые высокие кабинеты и знал такое, о чем в книжках и газетах не пишут. Я иногда слушал его поучительные рассказы, которые могли служить иллюстрациями для учебников по менеджменту.

Судьбе, однако, было угодно распорядиться так, что неожиданно я тоже стал свободным. К сожалению, свободным от главного – от работы. Я стал неработающим пенсионером – таким же, как Николай Фёдорович. И у меня тоже образовался избыток времени, с которым я пока не знал, что делать. Как-то я подсел к старику на скамейку и обратился к нему с философским вопросом: – Вы заметили, что в молодости безделье радует, как неожиданный подарок, а в пожилом возрасте – угнетает? Николай Федорович вопросительно воззрился на меня своими колючими глазами из-под кустистых бровей и ответил: – Заметил. Ещё как заметил! – А обратили внимание, как при этом действует закон дивана? – Какой такой закон? – А вот какой: чем дольше лежишь на диване, тем больше обнаруживаешь в себе болячек. – Да уж, – вздохнул мой многоопытный сосед. – Подмечено верно … А что у вас произошло? – Всё как у всех, – ответил я. – Недавно закончился мой контракт, и меня тут же быстренько «ушли» на пенсию. Я не ожидал такой быстроты, даже опомниться не успел. Дали грамотку, вежливо пожали на прощанье руку. Вроде всё по закону, но я чувствую себя так, будто мне перекрыли кислород. Николай Федорович, вопреки привычке, откликнулся не сразу. Потрепал по лохматому загривку свою болонку Дикки. Собака у него была большая, больше обычных животных этой породы. Но неухоженная: видать, старик не мог доглядывать за нею, как положено. Дикки была нечёсана, грязновато-белые колечки местами завивались в колтуны. – Всё это мне хорошо знакомо, уважаемый Пал Васильич. Давно знакомо, – с горечью проговорил он и заматерился. – Много лет назад я тоже остался без работы – пенсионный возраст, ничего не поделаешь. И тоже, как вы, не знал, куда себя девать. По правде говоря, я и сейчас этого не знаю. Жизнь стала бессмысленной. Мой собеседник замолчал, и его глаза подёрнулись влагой. – А общественной работой не пробовали заниматься? – осторожно спросил я. – Начал было заниматься, да куда там: всё чужое, непривычное. Не моё. – А дача есть? Для многих дача – источник бодрости. – Пока была жена, с удовольствием копался на даче, а не стало её, и дача оказалась ни к чему. И всё бы ничего, да со временем тоска заела. Сердчишко стало барахлить. И пошла депрессия за депрессией. – Водку пьёте? – Пробовал – ещё хуже. Только слабею. Не помогает… Что тут скажешь – скверная история, подумал я. Мы оба замолчали. Говорить о болячках не хотелось. – Знаете, – снова заговорил после паузы Николай Федорович, – я всегда работал с людьми, много общался. Очень много. Часто уставал. Особенно изматывало неприятное общение с неприятными людьми. И когда после трудного общения случались редкие часы, иногда и дни, одиночества, я радовался, что могу отдохнуть от суеты … И вот сейчас я – совсем один в своих трех комнатах, где когда-то, будто в другой жизни, жила моя семья – пять человек. Было тесно, шумновато, но хорошо, и даже когда случались свары, не было безысходности. А сейчас – тишина и пустота. Домашний телефон звонит редко. Нет работы, нет служебных телефонов, которые трезвонят, не переставая. Нет и толп людей, которые жаждут с тобой общаться … Наступило одиночество. Да такое злое, хоть вой, как бездомный пёс. Хоть на стену лезь … мать-перемать!.. На последних словах голос старика пресёкся, дрогнул. Николай Федорович достал носовой платок, громко высморкался и, отвернувшись от меня, продолжал: – Никогда не думал, что я, неплохой инженер, дважды орденоносец, успешный руководитель, который был нужен многим людям, отец троих взрослых, неплохо образованных и устроенных детей, добропорядочный муж окажусь на старости лет в состоянии бесполезности. На обочине дороги. Никто во мне не нуждается … – А дети? – Что – дети? У них теперь своя жизнь … Я был счастлив в браке, если не считать отдельных глупостей и всяких мелких «левых» приключений, в которых почти всегда виноват был я. Любил свою жену и был любим. Дети росли в любви и строгости. Жили не в богатстве, излишеств и роскоши не было, но достаток был. Чем более способны к учению были дети – а все трое учились в школе хорошо, – тем шире у них были возможности. Дети многих наших знакомых учились слабо, и потому, кроме училищ и техникумов, им ничего не светило. Наши же претендовали на престижные вузы, и мы с матерью поддержали их. Поэтому сыновья закончили новосибирские институты и остались там, дочь уехала учиться в Красноярск и тоже там осталась. Могли ли мы с женой предполагать, что предоставляя детям свободу выбора и, стало быть, возможности выезда туда, куда им хочется, – мы рубили сук, на котором сидели? Даже, если б знали, всё равно изменить что-либо мы не считали возможным. Можно было, конечно, топнуть ногой, жёстко настоять на своём. Но нам и в голову такое не приходило. Мы, конечно, отговаривали детей, убеждали, что в большом городе нет смысла оставаться после учебы, но всё равно помогали им и деньгами, и морально. Раньше я часто навещал детей. А после окончания учебы все обзавелись семьями и окончательно закрепились на чужбине. В последние годы я уже не могу к ним ездить. И они ко мне тоже не рвутся. В Братске им скучновато. Уходя от нас, дети уходят навсегда. И живут своей жизнью. Хорошо, если они живут недалеко от родителей. А если, как мои, далеко, за тыщи километров? Что остается одинокому старику? «Сидеть, в окно смотреть и пердеть», – помните, так говорила старуха, героиня фильма, устами актрисы Марковой.

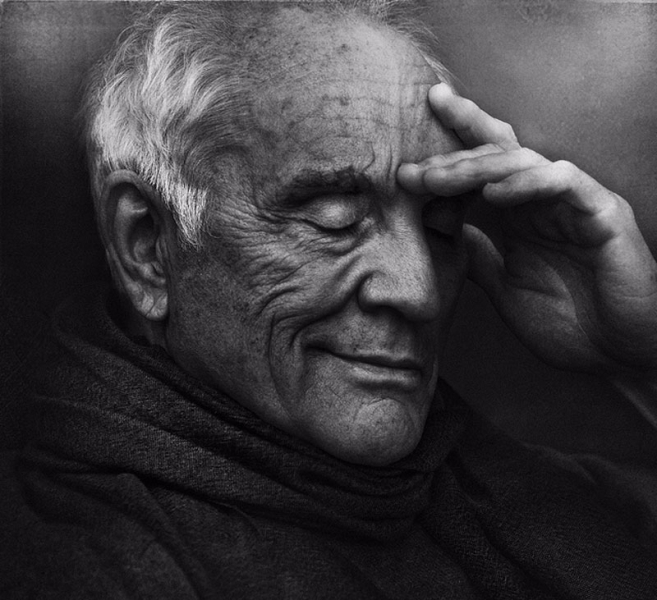

Я слушал горькую исповедь человека, которого судьба возвысила, щедро наградила, а потом забыла о нем. И всё разом куда-то провалилось, остались только тоска и неспокойные воспоминания. С годами он утратил свой начальственный вид: лицо стало землисто-серым в глубоких морщинах, с местами непробритой седой щетиной, видимо, пропущенной из-за плохого зрения; на нём была застиранная, утратившая расцветку, ковбойка, чистые, но не глаженые, брюки, а коричневая куртка в нескольких местах была грубо заштопана черными нитками. Соседка, общительная и услужливая бабенка Нина, как-то рассказывала, что предлагала свою помощь Николаю Федоровичу, но он отказался.

Мы сидели с Николаем Федоровичем на лавочке под тополем и как люди, приученные долгим командирским опытом не мириться с неприятными обстоятельствами, а действовать, задавали себе вопросы типа: почему? что делать? – Почему? – сердито спрашивал меня Николай Фёдорович, вытирая корявым пальцем слезу из глаза. – Почему старикам так плохо, и живут они обычно меньше старух? Женщинам-пенсионеркам тоже плохо, но они более общительны и предприимчивы, чем мужики, да и – здоровее, потому более живучи. А старики мрут. Почему? Да потому что общество в них, за редким исключением, больше не нуждается. Родные, дети тоже привыкают жить без них. После ухода на пенсию абсолютное большинство пожилых людей, особенно, мужчин, никак не востребованы даже в родных коллективах, где до этого они протрубили много лет. – Николай Фёдорович, вот вы проработали в вашем СМУ больше двух десятков лет. Разве не могли ваши подчиненные, ваше начальство оставить вас в качестве, скажем, нештатного советника? Мой собеседник с досадой отмахнулся от меня вялой ладонью: – Как-то намекнул своим бывшим сослуживцам, что неплохо было бы ввести меня в совет трудового коллектива, но предложение моё где-то затерялось, а потом забылось. – Но вы же крепкий руководитель, профессионал с колоссальным опытом. Вы могли бы в качестве члена совета директоров вашей фирмы принести еще много пользы. – Мог бы, конечно. В некоторых продвинутых компаниях так и делают. – А у нас? – У нас – пока нет. Вдруг, – запальчиво, с вызовом заговорил старик, – вдруг я в этом совете начну поучать молокососов-менеджеров? Жестко критиковать? Кому это понравится? – Ну, я уверен, что вы, мудрый аксакал, никогда до этого не снизойдете. – Верно, не снизойду … Но вы же знаете, что у нас не принято оставлять бывших руководителей в советах директоров. Практики такой пока нету: до неё мы ещё не доросли – культурки маловато. Причин на то много: в управленческой среде обычно – это зависть к авторитету аксакала или боязнь возникновения помех от его возможного вмешательства в текущие дела. Но чаще всего – это простое нежелание возиться с отработанным балластом, от которого толку мало, а вреда может быть сколько угодно. Проще время от времени, чтобы не было упреков, по большим праздникам, например, оказывать старикам дежурные почести, вызывая ответные благодарные слёзы отвыкших не только от внимания, но и от обыкновенного общения, и дичающих от одинокого прозябания пенсионеров. Однако многие современные топ-менеджеры и это не научены делать. Главная же причина всего этого, причина всех причин, – в равнодушии большинства людей. Многим просто невдомёк, что так называемый отдых, пустое времяпрепровождение, ничегонеделание для большинства пенсионеров оборачивается атрофией мышц, деградацией мозга и массой болячек. Николай Федорович устало замолчал. – Что же делать? – разделяя печаль своего собеседника, пытался было я вернуть разговор в конструктивное русло … Мы вспомнили добрым словом наших предков, которые в тяжкие годы начали борьбу за ликвидацию безграмотности и таки вывели страну в число самых просвещенных, а потом, подтянув пояса, построили великую индустриальную державу и одолели страшного супостата. У нас в те времена всё было борьбой, и кадры решали – всё. Работали и стар, и млад. Все были при деле. Востребованы! Мы рассуждали, фантазировали с Николаем Федоровичем. Мечтали, понимая, что реальность изменить не так-то просто. Но можно. И нужно. Очень нужно!

***

После нашего разговора прошло немного времени. Я неожиданно заболел – гипертонический криз – и больше месяца не видел старика. И вдруг вчера, случайно встретившись с соседкой Ниной, узнал, что Николай Федорович умер, и прошло уже две недели, как его похоронили. – Как всё произошло? – Умер он совсем тихо недели три назад. Когда точно – неизвестно, – рассказала Нина. – Никто ничего не заметил. Спустя несколько дней – неизвестно, сколько он мертвый лежал один, – по всему подъезду пошел тяжелый запах и послышался вой собаки. Вызвали милицию, взломали дверь. Потом пришли несколько его бывших сослуживцев. Нашлись такие. Они и похоронили старика.

Однажды летним вечером

Мягкий вечер после проливного дождика. Нежарко. Асфальт и газоны подсохли. Воздух прозрачен, свеж. Пахнет маттиолой. Дышится легко. Сердце бьется почти без аритмии. Где-то в глубинах солнечного сплетения пробуждаются неясные желания. Хочется что-то делать сильными руками. Куда-то идти на быстрых ногах. Но крепости в руках-ногах не хватает. Силёнок маловато. Что поделать – возраст. На волю хочется, на волю. Но куда? Куда податься нам, немощным пленникам железобетонных берлог? На улицу, на воздух, на травку. Во двор. Наш двор широкий, просторный, зеленый, с трёх сторон окруженный большими домами, а с четвёртой – детским садиком. Я выбираюсь на крыльцо нашего подъезда. Дышу. Наслаждаюсь. Людей во дворе уже много, особенно, пенсионеров. Но больше – детей, от самых маленьких до юношей допризывного возраста и девушек на выданье. В последние годы в наших дворах всё громче звучат детские голоса. Число детей растет, и это, мне кажется, – самое радостное из всего, что происходит в нашей жизни. Вот две юные мамы с колясками, в которых – груднички. Обе невероятно худые, на высоченных шпильках, в джинсовых штанцах, обтягивающих их фигуры от талий до щиколоток. Как они натягивают эти дудочки на свои ножонки и хилые попки – загадка для людей моего возраста. В колясках – вполне бодрые, мордастенькие бутузы. И снова загадка природы: как таким пигалицам удалось выродить крепеньких богатырей? Однако ведь рожают как-то. И, дай Бог, чтоб побольше рожали! Пронзительный визг и крики не смолкают на детской спортплощадке, где по шведским стенкам, сложным турникам и рукоходам с перекладинами ползают, висят, прыгают, непрерывно двигаются дошколята. Их много. Орда. Им хорошо, и об этом звонкими голосами они извещают весь мир. Рядом на небольшом асфальтовом пятачке играют в волейбол полдюжины мальчишек и девчонок постарше. Время от времени то один, то другой игрок сильно бьёт по мячу, поражая противника, и выкрикивает: – А-а-а! И солидарно полдюжины глоток взрёвывают: – А-а-а-а-а-а-а! Временами крики превышают допустимые децибелы. И тогда бабушка Мироновна со второго этажа открывает окно. Она старая и больная. Живет с сильно пьющим сыном; мужа нет: давно похоронила. Ей, наверное, плохо. – Уймитесь, оглашенные! – кричит она слабым дребезжащим голоском. – Покоя от вас нет. Уймитесь! Но бабушку никто не слушает. – Будет тебе покой, бабка, – громко урезонивает соседку Иван. Он тоже вышел подышать. Он тоже пенсионер, но еще молодой. Начинающий. Пока не больной. Иван, как обычно, пребывает в небольшом подпитии. – Будет тебе, бабка, покой на девятом Братске. – Так по старинке старожилы называют кладбище. – Всё пьёшь? Тьфу на тебя, алкаш, – ругается бабуля и закрывает створку окна. Понять её можно: она перенесла инсульт и теперь опасается новых кризов. Иван обиженно отворачивается. – Имею право, на свои же. Верно, дядя Паша? – обращается он ко мне. Я молча всё наблюдаю. – Верно, Ваня. На свои можно, – говорю. – Но соседей не обижай. Мне кажется, не только Мироновна, все мы в последние годы сильно отвыкли от детских голосов и криков. В бездетных дворах в течение многих лет было тихо. Теперь всё по-другому. Детей стало больше. По мне, пускай на воздухе они немного покричат. Раз голоса режутся, надо дать им свободу. Иначе где и когда можно будет испытать им свои голосовые связки? Дома-то мамки не позволят. В металлической беседке – несколько девчонок и мальчишек. Они в том возрасте, когда интерес к противоположному полу уже есть, но проявляется пока бестолково. Мальчишки жмут девчонок, «давят масло», те повизгивают и ответно дубасят их кулачками. А двое пацанов, демонстрируя мужскую удаль, даже залезли на пирамидальную крышу беседки и оттуда, свесившись вниз головами, выкрикивают что-то шибко нахальное в адрес девчонок. По асфальтовой дорожке туда-сюда раскатывают на роликах две девчушки – младшего школьного возраста. Они еще только учатся катанию. Замирая от страха, нескладно разгоняются и совсем немного прокатываются, боязливо растопыривая ручонки. На качели – томная девушка с грустными глазами. Она по-тургеневски хороша. Девушка медленно раскачивается, сжимая коленями распахивающееся платье. О чём она думает? О чем грустит? Ведь жизнь у неё только начинается. На скамейке под тополями в дальнем углу – две старушки-подружки. Они о чем-то доверительно беседуют, не обращая внимания на шумных ребят, которые рядом с ними, на небольшом пятачке играют в минифутбол. Парни на басах изредка покрикивают друг на друга, как и положено в игре. Особенно – после голов. Однако я заметил, что пасовки у некоторых отработаны совсем неплохо, и удары по воротам – серьёзные: прицельные и сильные. Им бы на хорошем поле поиграть. Видно, что у ребят есть интерес и неплохая сноровка. Но вот на нашем крыльце появляется старуха Тимохина с шестого этажа. Она, как многие в нашем доме, одинока, хотя замужем была трижды. Всех троих мужиков пережила, так и не родив ни от кого. Она худощава, личико, что печеное яблоко, – в морщинах, – но всё ещё крепка. Говорит громко и всё басом. Живет с престарелым псом Дарданелом, беспородным дворнягой, животным удивительно глупым. С появлением Тимохиной возникает какое-то напряжение. Она вечно недовольна чем-то. Я тоже недоволен многим. Но предметы недовольства у нас разные. И из-за этого случаются разногласия. Однако спорить со старухой всё равно, что плевать против ветра: всё, что скажешь, вернется к тебе же, но в исковерканном виде. Её пёс Дарданел первым делом бросается на меня с хриплым старческим лаем, оскалив черную пасть с желтыми клыками. И это, несмотря на то, что мы с ним знакомы много лет. Я поджимаю ноги. – Фу, негодник, – рявкает на пса Тимохина. Дарданел оставляет меня в покое, но тут же начинает обгавкивать Ивана, потом кидается на юных мадонн с колясками, и те в страхе бросаются бежать на своих шпильках. Пёс еще немного лает и, по-видимому, удовлетворившись одержанными победами, запрокидывает лапу и орошает ближний пень и кусты. Наконец, он высматривает небольшого черного кобелька, который давно слоняется по двору, и, галопируя, несется к сородичу. Тимохина прикладывает сухонькую ладошку ко лбу козырьком и осматривает двор неприязненным колючим взглядом. Наконец глаза её останавливаются на минифутболистах. Они явно её раздражают. И ей – это видно невооруженным глазом – надо непременно выразить своё раздражение. Но – кому? Я делаю вид, что читаю газету. – Ну, и молодежь пошла … – издали заводит старуха свою филиппику. Я помалкиваю, уткнувшись в газету. – Ни стыда, ни совести, – всё более озлобляясь, возвышает голос Тимохина. – Вечно орут под окнами. Всё ломають, портють … Вон как истоптали траву. Всё бы играть им. Никак не наиграются. И всё ржуть как жеребцы … И верно: с площадки футболистов доносится дружный басовитый гогот. Но я продолжаю молчать. Тимохина ещё несколько минут топчется на крыльце, изрыгая хулу на непутёвую молодежь и, не встретив поддержки, зовет пса и уходит восвояси на свой этаж. Каждому – своё, думаю я. А мне всё это нравится. По мне – всё это хорошо. Пускай отроки и юноши больше бегают – тела у них должны быть крепкими. Пускай ржут – отрабатывают мужские интонации. Сейчас – самое время. Их время.

Матримониальные вздохи

В последние годы одиночество и незанятость измучили, истощили и опустошили. К пустой квартире понемногу привыкаешь, а вот к безделью привыкнуть невозможно. Стал я по сторонам поглядывать. Что бы такое сделать, что бы еще предпринять, чтобы как-то себя занять? И – быть при деле? Много чего перепробовал. Но все оказывалось не то. Не мое! Знакомые, женщины, навязчиво советовали: «Женитесь, Пал Васильич! И сразу все образуется». «Да куда мне, – возражал я. – с моими болячками? Хромой да кривой. Кому я нужен?» «Что вы, – возражали, – на себя понапрасну наговариваете? Вы еще очень даже ничего. За молодухами, конечно, бегать не стоит, а среди зрелых, но не старых, есть немало милых очаровательных дам, таких, кто с большим желанием пойдет за вас». Решил действовать поактивнее. Узнал, что народ косяками валит на танцы в местный ДК. Пошел и я в группу тех, «кому за …» Там было все, как на настоящей танцплощадке в дни моей юности: духовой оркестр, нарядный зал, гладкий паркет. Спрос на мужиков дикий. Танцуй да радуйся. На меня, хромоногого, навалилось столько соискательниц, что я немного подустал. Но … Мало-помалу пришел в себя и понял: ловить здесь нечего. Большинству танцующих дам было слишком далеко «за …». Слишком … Через некоторое время попал в хоровую студию. Я люблю попеть; голос у меня несильный, однако ноту держу. Руководитель хора – баянист, виртуоз, народный музыкант, самородок и лауреат Дударев-Сопелкин. Месяца три ходил я на спевки. Все было новое и интересное: и хористы, лысые и седые ребята в годах, и голосистые певуньи моего возраста и старше. Пели с большой охотой. Мэтр Дударев-Сопелкин, как все великие народные мастера, был сильно строгим: малейшую фальшь мгновенно пресекал, – иначе, конечно, было нельзя. Но, случалось, бывал он не в духе, и тогда громкие окрики шли с комментариями: «Вытри сопли и прочисть глотку», «Не мычи как корова перед встречей с быком!», «Пой ротом, а не задницей!» Некоторые наиболее впечатлительные хористки-бабули обижались и выбегали в коридор – поплакать. Потом тихо возвращались и просили у мэтра прощения. Остальные певуньи делали вид, что ничего не заметили. До поры до времени я тоже терпеливо пел и помалкивал, но однажды не выдержал и сказал виртуозу все, что думаю о нем. Он злобно вытаращился на меня, однако выслушал. После этого я почему-то загрипповал и пару недель не ходил на спевки. А когда выздоровел, понял: хоровое пение – не для меня. Поиск новых единомышленников и подруг в сферах искусства мне, видимо, перспектив не сулил. Когда я понял это, решил переключиться на область, как мне казалось, интеллектуальную. Меня снова поманили, и я записался в так называемый «народный университет», один из тех, которые во множестве открылись в последние годы для пенсионеров. Группа, в которую я попал, состояла из аппаратчиков бывших партийных и советских органов – плановиков, инспекторов, бухгалтеров, инструкторов. Двадцать восемь женщин составляли основной состав. Двадцать восемь панфиловок. Кроме них было в группе еще двое мужчин: пожилой субъект по фамилии Коваль и я. Коваль назвался «историком». При знакомстве он заявил, что много читает исторических произведений, – такое у него увлечение. Это обрадовало. Я спросил, что он закончил. Оказалось, Чунское профтехучилище. Что ж, не Кембридж, конечно, и не Сорбонна, но тоже … Однажды во время лекции именитого кандидата наук на тему: «К столетию революций в России» «историк» решил «срезать» ученого и спросил, что тот думает о Иване Грозном? Правда ли, что царь был сифилитик и сожительствовал с мужчинами? И еще: как наука расценивает любовные похождения царя Петра Первого? Лектор вначале немного опешил, потом спросил: – Откуда у вас такие познания о жизни царей? – Из литературы. Я много читаю. У меня богатая домашняя библиотека, – ответил Коваль. – Вероятно, это многотомные опусы Николая Сванидзе? – Да и Эдварда Радзинского. – Советую вам выбросить эти книги на помойку и не забивать голову ни себе, ни другим людям пасквильными домыслами о жизни царей … Изредка выступали неплохие лекторы по искусствоведению. Но народу хотелось «хлеба и зрелищ», поэтому все чаще устраивались посиделки в честь чьих-то дней рождения, с непременным возлиянием, культпоходы в музеи, литературные гостиные с самодеятельными номерами, где мне, как и другим, поручали выучить и прочитать какие-то стишки или пропеть песенку. Почему-то вся эта развлекаловка считалась повышением образовательного уровня, хотя на самом деле большинство курсистов были пассивными слушателями, всё их обучение сводилось к полуторачасовой отсидке на «мероприятии» один раз в неделю. Я терпеливо ходил на общие занятия почти год, но однажды поймал себя на том, что в этом «университете» у меня, пожалуй, нет и впредь не будет шансов ни на увеличение извилин, ни на расширение круга интеллектуальных партнеров. В том числе – из лиц женского пола.

Растущие физические немощи привели меня в странное место, называемое «демонстрационным салоном «Интермедикал», – дилерский центр корейской фирмы. В действительности салон был магазином по продаже физиотерапевтического оборудования и, как я заметил, его посещала разновозрастная публика. Причем хитрые корейцы поставили дело так, что клиенты, прежде чем купить какой-то аппарат, могли в любое время посещать салон и до бесконечности опробовать на себе его медицинскую полезность. Бесплатно! Для этой цели содержался небольшой штат очаровательных девушек-консультантов, которые ежедневно проводили сеансы презентаций по практическому использованию корейских изделий. Прослушав выступление консультанта, клиенты ложились на специальные кровати и принимали процедуры. Особенно целебными считались вытяжение и прижигание позвоночника. Какой-то эффект, не думаю, что очень значительный, но все-таки полезный, от этих процедур получил и я. Здесь-то я и приглядел даму средних лет – где-то «за» пятьдесят. Звали ее Галина Петровна. Она была невелика ростом, не толстая и не худая, подвижная, общительная, с открытым часто улыбающимся лицом. Одета небогато, но опрятно. Жила в однокомнатной квартире за большим магазином «Кооператор». Во время встреч в салоне мы с ней почти не разговаривали, но я стал приглядываться. Ее осанка, манера разговаривать с другими клиентами, деликатно-послушное поведение обращали на себя внимание. Во время случайных встреч на улице она проявляла ко мне повышенное внимание, так мне казалось. Проникновенно глядя в глаза, выспрашивала подробности о моей жизни. Рассказывала о своем любимом внуке, который учится в девятом классе, о сыне с невесткой. Все они жили отдельно от неё. Жили в достатке. Она тоже не бедствовала, но одиночество угнетало её, а дети жили своей обособленной жизнью, проявляя внимание к маме и бабушке только эпизодически. И я не раз подумывал: вот, она, родственная душа. Мне казалось, что общение с такой женщиной, как Галина Петровна, пусть не молодой, но вполне пригожей, сможет внести разнообразие в мой скучный мир. А, может быть, сладится и что-то большее? Смущала, правда, одна странность: ее рассеянность и забывчивость. Она трижды записывала мой номер телефона и трижды его теряла, постоянно путала мое отчество. Однако я решил, что легкая рассеянность – не беда. Своей рукой снова написал номер своего телефона и отдал ей. И рискнул: пригасил ее к себе домой в гости на новогодний праздник в интимной обстановке, но не на вечер с 31 декабря на 1 января (это было святое время общения по телефону с детьми, внуками, родными), а на другое время. Я пригласил Галину Петровну на 2 января. Договорились, что она придет к двенадцати часам. Я долго объяснял гостье, как найти мой дом, как добраться до моей квартиры. Она все подробно записала и твердо обещала быть.

Второго я встал пораньше. Надо было накрывать на стол. Что накрыть? Я выбрал шелковую скатерть с вышитыми пунцовыми розами на чайном поле, купленную некогда в Карловых Варах. Приготовил свою фирменную квашеную капусту с луком. Выставил на стол холодец (сам варил перед Новым годом), вазу с мандаринами, вазу с московскими конфетами, вино шампанское (специально купил настоящее «Абрау Дюрсо»), еще бутылку сухого французского (на всякий случай). Нарезал дорогого сервелата, сыр пармезан. Нарезал и выложил на блюдо ломтики вяленого омуля, а к ним начистил и отварил картошки. Гулять так гулять: Новый год все-таки. Что еще? Ах, да, позавчера я сварил еще компот из сухофруктов. Налил в графинчик охлажденного компота. Кажется всё. А винегрет? Я подготовил набор ингредиентов для винегрета, но, поскольку сам никогда его не готовил, решил подождать гостью. Уж она-то, надеялся я, поможет: Галина Петровна рассказывала, что до пенсии работала завстоловой. Конечно же, ей совсем нетрудно будет сделать настоящий винегрет. Всё приготовил и стал ждать.

Жду. Чуть-чуть волнуюсь. Вот по радио пропикало двенадцать, но гостьи пока нет. Что ж, думаю, бывает. Не на приеме же у английской королевы. Проходит еще полчаса. Начинаю волноваться. Но жду. Проходит час… Тишина. Никого нет. Волнение переходит в тревогу. Звоню ей домой. Тишина. Что-то, возможно, случилось? Может быть,– приступ, и скорая увезла женщину? В пожилом возрасте всякое может произойти. Теряясь в тревожных догадках, снова звоню через полчаса … Снова пустые гудки. Что же стряслось? Проходит еще час. Опять звоню. Никто не отвечает. Начинаю догадываться, что обедать мне придется в одиночестве. Достаю поваренную книжку и читаю всё про салаты и винегреты. Начинаю всё крошить в большую миску, потом солю, перчу, обливаю постным маслом. Пробую – вроде съедобно, но все же что-то не то.

Продолжаю упорно ждать. За окном заметно смеркается. Серое пятно зимнего солнца уже висит над красной линией горизонта. Завтра, наверное, будет ветрено, думаю я. И тут раздается звонок: – Здравствуйте, Павел Петрович! – Здравствуйте! Вы ошибаетесь, меня зовут Павел Васильевич! – Ах, простите, Пал Васильич … Я вечно путаю … Мы с вами, кажется, договаривались о встрече ? – Кажется, да. – Дорогой, милый, я не опоздала? – Как вам сказать?! Мы договаривались на двенадцать. – А сколько сейчас? Смотрю на часы: – Сейчас около четырех. – Ради Бога, извините, я такая рассеянная … – Спасибо, что хоть позвонили. – Простите, не рассчитала, была у сына, потом у подруги… – Вот как? – Да, знаете ли … Мы с подругой заболтались, и время нашей с вами встречи выскочило у меня из головы. – По-о-онятно. – Уже очень поздно, да? – Да, поздновато. Скоро стемнеет. – Мне так жаль … Я молчу. – Даже не знаю, что теперь делать … – Теперь после подруги вам, вероятно, захочется отдохнуть? – говорю я. Молчание. – Отдыхайте. Всего доброго! – И я невежливо кладу трубку.

Почему, думаю, возмущаясь, у вас, мадам, голова-то такая дырявая? И вы не помните, когда и с кем собирались встретиться. А если не помните, значит, не очень-то хотели встретиться. Так? Вот и ладно, вот и хорошо, успокаиваю я себя. Теперь и мне не хочется общаться больше ни с кем. Ни с кем! Не нужны мне такие подруги жизни. Сажусь в одиночестве за стол и накладываю в тарелку холодца. Есть все же хочется. Холодец получился неплохой. С хреном и уксусом вполне съедобно. Пригубил французского винца. Мягкий нежный аромат. То, что надо. Но выпить по-настоящему не с кем. Я с грустью думаю о том, что за моим столом сегодня не появится человек, с которым я хотел разделить свою трапезу. И завтра не появится. И послезавтра. И после послезавтра … Вдруг снова резко звонит телефон. – Дорогой Павел Васильевич, – слышу я голос моей несостоявшейся гостьи, – я поняла, что поступила нехорошо … Я молчу в трубку. – … Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь загладить свою вину. Я продолжаю молчать. – Но в такой великий праздник я хочу сделать главное из того, что еще можно сделать. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам крепкого здоровья и счастья! Это от души. Догадываюсь, что моя собеседница сильно взволнована. Но я спокойно отвечаю: – Спасибо! Я тоже поздравляю вас с Новым годом и желаю вам всех благ! После праздников мы с Галиной Петровной не виделись. Желания снова встретиться с ней в домашней обстановке у меня пока не возникало.

Бывший партийный соратник

В автобусе случайно встретился со Слесарчуком. Был он когда-то начальником. Не то чтоб большим, но в городе заметным. Смолоду работал в «органах» (так по-свойски в старые времена власть предержащие звали родной кэгэбэ), был замечен в усердии и, попав в обойму, стал номенклатурой: сначала инструктором, потом зав орготделом в горкоме партии. В делах воспитания подрастающего поколения номенклатура, даже простые инструктора, не говоря уж о шишках поболее, котировалась выше нас, образованцев, а когда партия проявляла повышенный интерес «к письмам и жалобам трудящихся», тут уж она была недосягаемо могуча. Время от времени телеги, обычно анонимные, поступали «наверх», и тогда либо я, либо кто-то из моих коллег попадал под очередные разборки. Обычно – на ковер к товарищу Слесарчуку. «Ну, что делать будем, дагагой орёл вы наш? – сильно грассируя, любезно осведомлялся для начала ответственный товарищ. – Тгудящиеся вами опять недовольны? Ай-яй-яй! Нехагашо!» При этом он позволял себе покровительственно усмехаться, оскалив щучью пасть с большими вкраплениями сверкающего желтого металла. Дальше было всё, как положено: создавалась комиссия по разбору жалобы, скрупулезно, с оформлением справок проводились тет-а-тет доверительные беседы с потенциальными жалобщиками (некоторые граждане бывали несказанно счастливы оказанным им интимным партийным вниманием) и в финале – открытое партсобрание, на котором подлежали обязательному вскрытию нарывы и язвы, свойственные зажравшемуся директору техникума или училища. В обстановке патологически раздуваемой гласности «правду-матку» полагалось резать в лицо. Невзирая. Высшим пилотажем считалась финишная процедура, когда обгаженная администрация, прилюдно бия себя в грудь, признавала вскрытые пороки. И каялась. По-ельцински. Любопытно, что при этом Слесарчук слыл в народе человеком либеральных суждений и добряком. Бывало, что он отмазывал провинившихся директоров от строгача с занесением и даже от исключения из рядов. После того, как партия приказала долго жить, корешки перетащили Слесарчука в мэрию на непыльную, но вполне хлебную должностенку – помощника мэра. С отдельным, поменьше, чем в горкоме, но вполне солидным кабинетиком. Однако к тому времени, когда пришлось ему перебираться в мэрию, ситуация резко изменились. Трудящиеся перестали писать жалобы в вышестоящие органы по той причине, что органы перестали ими интересоваться. Партии с ее прокурорско-кэгэбэшными наклонностями не стало. И Слесарчук стал утрачивать покровительственный тон. Завидев меня в коридорах мэрии, он преувеличенно любезно тащил в свой начальственный кабинетик, сердечно жал руку, расспрашивал о житье-бытье и совсем по-приятельски рассказывал местные байки и анекдоты. Чаще были анекдоты про Брежнева. Слесарчук очень похоже копировал чмокающую речь покойного генсека. С некоторых пор я стал думать о нем как о человеке общительном и юморном. Потом я перестал работать, стал чистым пенсионером, и несколько лет мы не виделись.

Слесарчук был года на три старше меня, но выглядел бодрячком. – Здгаствуй, здгаствуй, орёл ты наш, Кгёстный! – приветствовал он меня. – Здравствуй, Лев Давыдович, – ответствовал я. – У тебя по-прежнему рукопожатие железное. – А как же: я держу фасон. На стагости лет балуюсь понемногу в тгенажёгном зале. Гебята-однокашники не забывают, пгиглашают. – Как здоровье? – Не дождетесь, отвечаю я любопытствующим … Пгавда года два назад было подозгение на рачок пгостаты… Ну, рак, понимаешь? Котогый с клешнями … Пошел к своим, отпгавили в спецгоспиталь. Пговалялся там месяца два. Отходили. Вгоде пгошло. – Ну, дай Бог!

Автобус проехал остановку у горбольницы. – Ты куда едешь? – осведомился Слесарчук. – Да на рынок. Надо подкупить овощей, картошки-моркошки, то-сё … – Ты что же, дачу забгосил? – Да. Силенок не хватает … – Жаль. А я всё ковыгяюсь на своих сотках. У меня натугальное хозяйство. Полное самообеспечение. Овощи свои … – Хорошо тебе. – Пахать надо, пахать, тавагищ полковник. Как потопаешь, так и полопаешь, – тон бывшего партработника был вроде шутливым, но, как положено старшему по званию, назидательным. Полковником называл он меня иногда по старой памяти полушутя, хорошо зная, что по всем анкетам я числился рядовым. Тем самым он как бы давал понять, что я – близок ему по клану. По тейпу. Раз полковник, стало быть – из рядов … Свой, значит. Иногда ему почему-то было выгодно считать меня «своим», хотя мы были в разных весовых категориях. Слесарчук уже много лет «ковырялся» не только на дачных сотках. Еще до начала лихих девяностых, едва наметился развал державы и всесоюзный бардак, ребята-аппаратчики быстренько сориентировались, застолбили по пятнадцать соток на Южном Падуне и тут же стали строиться. Мутное время перестройки заканчивалось, надо было успевать. Тысячи предприятий и строек в то время банкротились, и потому кирпич, цемент, сборный железобетон, пиломатериалы и прочую строительную требуху можно было достать (через верных людей, конечно) за бесценок, а толпы безработных строителей готовы были в две смены батрачить за похлебку. Слесарчук с сыном, оборотистым «манагером» в сфере торговли, конечно, не зевал. Он тоже стал первостроителем и в течение каких-нибудь двух лет воздвиг приличный двухэтажный коттедж. Успел. Другие, не номенклатурные граждане, пробовали повторить деяния первостроителей, но это почти никому не удалось. Не было у них хватки, а, главное, таких связей, как у бывших партийцев. Могучая кучка коттеджестроителей отличалась хорошей внутривидовой спайкой, доверием друг к другу и умением держать язык за зубами.

– Чем занимаешься? Какими делами вогочаешь, полковник? – поинтересовался Слесарчук. – Какие там дела могут быть у пенсионера?! Так, делишки. Немного рисую. Читаю. Иногда работаю над циклом лекций… – Что за цикл? – По истории Советского Союза … – Зачем же вогошить пгошлое? – Не скажи. Прошлое злопамятно. Если его не ворошить и не пытаться осмыслить – оно отомстит. – Ну, ты хватил … – Ничего не хватил. Сегодня желающие очернить нашу советскую историю на тысячи голосов упражняются, чтобы как можно больше залепить грязью бывшие достижения социализма… – Знаю. Все знаю … Но не нужно сгущать … Ничего стгашного … А революций нам больше не надо. – К сожалению, многие сегодня думают так же. – Ну и что? – Как говорил поэт: мы ленивы и нелюбопытны … – И ты хочешь своими лекциями что-то изменить? – Хочу. Очень хочу! – Так давай! Флаг тебе в гуки! – Мне редко удается выступать. Не дают. И не зовут. Чего-то боятся. – А-а-а! Вот видишь – боятся. А почему? Потому что боятся что-то менять …Боятся, что может стать хуже … А тут ты со своей пгавдивой истогией …

Помолчали. Проехали пожарное депо. – А ты что делаешь, Лев Давыдович? – спросил я. – Не повегишь – занят по макушку общественными делами. Хоть на пенсии, а вгемени не хватает. Спать некогда. Вхожу в несколько комиссий и советов, начиная с совета благотвогительного фонда, комиссии по военно-патгиотическому воспитанию молодежи и кончая советом пги главе думы. – У тебя, я вижу, все схвачено … – Да, бгат. Дел много, но я доволен. Немного погодя Слесарчук, видимо, решив изменить направление разговора, спросил: – Как дети? У тебя они, кажется, в Москве? Навегно, стали большими людьми? – Как сказать? Сыновья – ребята способные. Пацанами они поехали в Москву. Учиться. Закончили: один архитектурный, двое строительный институты. Переженились. Да там, в столице, и остались. – Так это ж здогово! – Здорово, да не очень. Им бы на окраины, куда-нибудь на Ямал или в Якутию рвануть, попробовать себя в больших делах … Нет, просидели в Москве. А сейчас – поздно. Времена изменились. Москва перенасыщена кадрами … Сынки работают на стройках, чем-то там руководят. Но работой недовольны. Да и зарплату получают не каждый месяц. – Значит, твоим пока не повезло. А у меня в Москве внук … на окладе двести тысяч. – Чего, рублей? – Ну да. Он очень доволен. – А где работает? Оказалось, внук неплохой программист, но попал не куда-нибудь, а в Газпром. – Дгузья подмогли … – скромно пояснил дедушка Слесарчук. Другой его внук, тоже программист, успешно работает в Сан-Франциско. А внучку Миру занесло аж в Хайфу. – Это в Изгаиле. Мигочка делает успехи в гостиничном бизнесе. Если бы не помощь годственников, ничего бы не вышло. Но по линии жены у нас там есть свои люди, они помогают. – А сын? – Сын, конечно, с нами в коттедже. Пгавда, он все больше в городе живет в нашей квагтиге. Так надо. У него большой бизнес, несколько магазинов. Везде надо успевать.

Проехали торговый комплекс «Кооператор». – А как ты относишься к тому, что наш героический город становится городом пенсионеров? А в скором времени может и вовсе стать – вахтовым … – закинул я еще одну удочку. – Ну и что? – Город не развивается. – Куда ему газвиваться? Хватит. Достаточно того, что есть, – резко и сурово отрезал Слесарчук. – Как же так? Разве ты не понимаешь, что из-за отсутствия перспектив большая часть молодежи, получив среднее образование, уезжает из города? – Это ногмально. Пусть уезжают. – Куда? В перенаселенную Москву? На Запад? В Штаты? – Да куда угодно. Так пгоисходит во всем миге. Все куда-то едут … Все ищут где лучше … Я был изумлен. Посрамлен в своих прогнозах и опасениях. И замолчал. Просто заткнулся. Смотри-ка, какой глобалист, подумалось. С планетарным мышлением. – Я жизнью доволен, – подвел черту Слесарчук. – Все, что пгоисходит, одобгяю. Действуют ногмальные законы естественного отбога: выживают сильнейшие. То, что не способно жить, должно умегеть … Личной жизнью тоже доволен: пенсия у меня неплохая. Плюс кое-что от бизнеса … Так что хватает.

Говорить больше не хотелось. Да и не о чем было. Однако бывший партийный начальник еще не иссяк. – Я вижу, дарагой тавагищ, – ты не меняешься. По-пгежнему жесткий и бескомпгомиссный. А згя. – Слесарчук попытался приобнять меня за плечи, но почему-то передумал и отстранился. – Мой тебе совет, Паша … – почти по-братски произнес мой доброжелатель. – Не лезь на гожон и будь ближе к массам. И мягче … Сколько раз за свою жизнь я слышал этот совет от самых разных людей! Совет вроде неплохой. Но я заметил, что ближе к массам норовят быть именно те, кто эти массы легко обжуливает и обирает. – … И еще: если что нужно – обгащайся. Мы поможем. То, что не «я», а именно «мы», да еще и «поможем» означало, что Слесарчук не просто котируется в кругах, которые могут то, чего другим не положено. Он по-прежнему в обойме. Автобус стал притормаживать и остановился недалеко от офиса горкома партии «Единая Россия». – Мне выходить, – вдруг заторопился мой спутник. – Давай пять. – Куда ты? – Тогоплюсь. На штаб … – Ты член штаба города? – Да, я в штабе по выбогам … от «единогоссов». – Ну, ну … – Нужно тогопиться. На носу новые выбогы … – Ну, давай! – На прощанье протянул я руку. – Давай! – И снова железное рукопожатие.

Силен и непотопляем мой бывший партийный соратник, подумал я. Вот он пошел в главный штаб, воображая, что там лучшие умы города будут долго и мудро думать и решать, в какую бы сторону повести нас, простых обывателей, чтоб мы все как один были одеты, обуты, накормлены и все поголовно были счастливы. Он шел, выставив вперед свою щучью челюсть, обогащенную драгметаллами. Сразу видно – уважаемый господин. Из бывших, конечно, однако еще вполне … Только ноги его немного подводили: правую Слесарчук чуть приволакивал, старчески шаркая по асфальту. Ну, да это мелочь. Надо думать, он еще долго будет при штабах.

Надо сопротивляться!

Лет до 50 я был почти уверен, что человеческое общежитие всё время совершенствуется, улучшается комфортность жизни, и, кроме научно-технического прогресса, есть немало положительного, что способствует общекультурному росту. В последние годы стал, напротив, замечать отрицательные тенденции. НТП на самом деле не очень способствует росту благосостояния человека: прогресс, несомненно, имеет место, но почему-то число голодных, бездомных, больных, увечных и несчастных в мире не уменьшается. Что касается моей страны, СССР-России, невооруженным глазом видно, что качество проживания на родной земле становится всё более ненадежным и дорогим. Мало того, что дорожают продукты питания, медикаменты, услуги ЖКХ, резко понизилось качество образования и здравоохранения. Бюджетное обеспечение учебных заведений, тех, которые мне хорошо знакомы, ухудшается с каждым годом. (Власти называют этот процесс «оптимизацией».) Мотивация обучающихся падает. Мои бывшие коллеги, директора и преподаватели, от безысходности ругаются нехорошими словами. Ухудшение состояния страны и жизни простых людей стало уже тенденцией. Закономерностью. А поскольку по времени оно для меня лично совпало еще и с отторжением от активной деятельности, с одиночеством и какой-то удушающей невостребованностью, то, если отдаться на волю всей этой обложившей меня со всех сторон серой стихии, можно, пожалуй, свихнуться. Нет, так дело не пойдет! Надо сопротивляться! Нужно бороться со всем этим сволочизмом насколько хватит сил! Жаль только, что нет союзников. Я их не вижу. Возможно, всеобщая деградация есть какой-то закон? Я пока не знаю. Однако уверен, в том, что в деградации моей страны и моего народа, повинны не какие-то объективные причины, а конкретные люди: в основном, это ренегаты типа «лучшего немца» Горби и забулдыги ЕБН, их последователи – «пятая колонна», а также – «родные» олигархи и обслуживающие их чиновники.

Как уйти от инфаркта?

Ненормальный образ жизни, который я вёл последние годы, беспросветное безделье, резко сузившийся круг общения всё же довели до депрессии. А когда начались жгучие загрудинные боли, вынужден был вызвать скорую, которая немедленно доставила меня в больницу. Так оказался я в палате интенсивной терапии (ПИТ) с подозрением на инфаркт. Меня подключили к каким-то аппаратам и начали вливать в вены неимоверное количество жидкостей. Через сутки, когда помутившееся сознание стало понемногу проясняться, познакомился с врачом, очень милой Ириной Владимировной, и остальными обитателями палаты. Евгений, 79 лет, лежит в ПИТе неделю с шестым по счету инфарктом. Как ему сказали, сердце его работает всего на 45%, большая его часть не работает и состоит из рубцов соединительной ткани. В течение недели к нему никто не приходил, передач ни от кого он не получал. Хотя живет с женой и взрослой дочерью. Живет он в том же доме, что и я, во втором подъезде. До больницы я каждое утро видел его сидящим на скамейке у входа в подъезд. Знакомы мы не были. Все свои инфаркты он объясняет тем, что всеми забыт и заброшен. Другой обитатель палаты Володя, толстый мужик лет 70. (Евгений с ним знаком по прежней работе и почему-то зовет его оскорбительным словом «бамбула», хотя говорит, что Володя был над ним начальником. Толстяк улыбается бессмысленной улыбкой юродивого, никак не реагируя на оскорбления.) Инфаркт у него второй и затяжной. Целыми днями и ночами в промежутках между капельницами он спит. Ведет растительный образ жизни. Иногда к нему приходит женщина с тяжелыми слоновыми ногами, рыхлым невыразительным лицом и гладкими волосами, выкрашенными в ярко-красный цвет. Говорят, его бывшая жена. Она приносит еду, произносит несколько фраз и уходит. Этот Володя выглядит как старый, никому не нужный, бездомный пёс. Виктор, 47 лет. Инфаркт первый. Одинокий, но недавно «подженился». К нему приходит миловидная женщина лет 40. Как он залетел на инфаркт, не говорит, но судя по напряженному разговору с женщиной, причиной послужило сильное истощение организма в результате длительного запоя. Четвертый пациент Виталий Тимофеевич. 74 года. Вдовец. Ему несколько раз в день звонит и по вечерам навещает его пышнотелая, розовощекая дочь. Именно дочь, когда у папы начался сердечный приступ (дело было на даче) немедленно нашла машину, быстро приехала к нему и увезла в больницу, где его сразу поместили в палату реанимации, потом перевели в ПИТ. Пятый – я, 79-летний пенсионер. Ко мне никто не приходит.

Врачи – люди конкретики, они не любят философствовать; но наша Ирина Владимировна как-то во время утреннего обхода сказала: «Мужское одиночество – верный путь к инфаркту». Мы задумались. Инфаркт, как известно, – звонок оттуда, «сверху».

Мы, сердечники, лежим на своих койках, вставать нам не рекомендуется. Но разговаривать можно. После врачебного обхода мало-помалу возникает разговор о том, что надо делать, чтобы уйти от повторного инфаркта. Виктор, крепенький с виду, еще сравнительно молодой, с модными усиками и бородкой, решительно заявляет: – Секс может спасти. – Сразу становится понятно, что он – специалист. Ходок. Пожилой Виталий Тимофеевич смотрит на соседа сердито. – Какой может быть секс, если бабы нет? – резко возражает он. – С бардаками у нас тоже проблемы. Где найти бабу? – А вы идите в ресторанчики, кафешки, и там всегда найдете одиноких дамочек. – В моем возрасте не сильно походишь по ресторанам. – Надо ходить. Сами женщины к вам не придут. Да, подумалось, с этим у нас у всех проблемы. – А у меня, – вдруг подает голос молчаливый Евгений, – интерес к бабам полностью отсутствует. И такая забота, как секс, сама собой отпала. – Без женщин никак нельзя, – замечаю я. Затем проговариваю то, над чем думалось много раз: – Конечно, и секс, и женщины имеют первостепенное значение в жизни мужчины, особенно, одинокого. Тут и спорить не о чем. Но всё-таки, всё-таки … Главное, что определяет здоровье в пожилом возрасте, – по-моему, востребованность и полезностьчеловека, а еще – то, насколько он привязан к жизни … Если он чувствует, что призван делать еще какие-то дела, то и будет продолжать их делать, пока есть силы. И, думаю, не помрет до тех пор, пока не завершит начатое. Евгений натужно вздыхает. – Значит, я уже дошел до своей точки, – с трудом проговаривает он. – У меня больше не осталось никаких дел … – И, напрягаясь, судорожно, в несколько приемов вбирает в легкие воздух и вдруг добавляет: – Я не хочу жить … Повисает тягостное молчание, после которого говорить как-то не получается. Не можется. Потому, что нам, всем остальным, жить всё ещё хочется.

Юбилей

Выясняется, что как ни живи жизнь, но если угораздило дожить до старости, то непременно будешь мучиться. Хоть проживи праведником, хоть страшным грешником, но ничего хорошего не ждет тебя, человек. Эдуард Лимонов

Дожил я до большого юбилея – до 80-летия. Таки доковылял, докарабкался. Достиг! Были поздравления от родных, старых друзей, бывших коллег, учеников (некоторым из них уже за семьдесят) и официальных организаций из Молдавии, Москвы, Канска, Иваново, Краснодарского края и других мест. Несмотря на запреты коронавирусного карантина, я наивно надеялся, что мои закадычные старые товарищи-директора, а также ветеранский начальник Ч. в юбилейные дни появятся на пороге моего жилища. Прикупил хорошего вина, коньяк КВ «Золотой резерв». Приготовился к встрече – мы давно не виделись. Однако они не только не пришли, но даже не позвонили. Почему? – терялся я в догадках. Неужто, я перестал их интересовать, и меня, такого в прошлом активного, вроде бы, всем нужного и всеми уважаемого, просто забыли? Что же случилось? Поразмыслив, пришел я к выводу, что ситуация, скорее всего, банальная, типичная, и со мною произошло то же, что со многими другими. Пожилые люди, вроде меня, еще живут, многие тихо скрипят, с трудом влачат свое болезненное существование, однако как живым существам, им всё еще хочется внимания. Хочется общаться, слышать добрые слова. Им хочется, чтобы о них помнили. Но однажды, приглядевшись к окружающей действительности и призадумавшись, они вдруг обнаруживают, что, кроме родных и близких, их в упор – почти никто не видит! Не думают о них и многочисленные бывшие товарищи. Почему это происходит, ведь мы, люди старших поколений, сделали столько добра? Думаю, ответ простой. Не нужно забывать, что, живя в обществе, все мы подпадаем под действие сложившихся общепринятых социальных норм и традиций. Так, пока мы заняты совместной деятельностью, пока мы общаемся друг с другом, между нами неизменно возникают традиционные товарищеские или дружеские взаимоотношения. Однако когда кто-то выбывает из сообщества, контакты с ними сокращаются или совсем прерываются. Общение с выбывшими становится обременительным. И все вынуждены мириться с такой практикой. Проблема осложняется тем, что старики, и работоспособные, и немощные, и совсем дряхлые, нуждаются не только во внимании, но еще и в материальной и медицинской помощи, а также, как ни странно, они хотят по мере сил участвовать в общественных делах. Хотеть-то они хотят, однако бывшие их товарищи, обремененные кандалами собственных повседневных забот, постепенно привыкают (именно, привыкают!) не обращать на стариков внимания, надеясь, что казенные работники органов соцзащиты, здравоохранения и ветеранские советы позаботятся о пенсионерах. Но тут выясняется, что наши бюджетные соцзащита и медицина и совсем нищие ветеранские организации не обладают достаточными ресурсами, чтобы покрыть все запросы огромной армии пенсионеров. И потому возникает противоречие между растущими потребностями неработающей части пожилого населения и способностью общества (в целом) удовлетворять эти потребности. Именно в этом корень проблемы. Отсюда – и вся подлость бездельного «заслуженного отдыха» и вытекающие из него одиночество, невостребованность и выброшенность из жизни не только немощных стариков, но и вполне дееспособных пожилых людей. Именно это, а не только неизбежные болезни, сокращает их срок пребывания на земле. И всё же решить проблемы стариков можно. Но решить их мы сможем только силами всего нашего общества, только – всем миром.

Наши ожидания

Мы живем не столько настоящим, сколько будущим. Хорошо, если вы живете ожиданием благоприятного будущего. Плохо, если такого ожидания нет. Еще хуже, если вы не понимаете, куда двигаются ваша страна и ваш народ, и куда идете вы – вместе со всеми. Однако совсем плохо, если вы выключены из общего движения, и всё происходит без вашего личного участия.

|

|

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ

/ АРХИВ НОМЕРОВ

/ АВТОРЫ

/ РУБРИКИ

/ ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

/ О ЖУРНАЛЕ

/ КНИГИ

/ ПАРТНЁРЫ

/ АКТУАЛЬНО

/ КАРТА САЙТА

|