|

||

Грязная книга Никиты |

Заинтриговала уже авторская преамбула к дневникам, в которой сообщается о том, что начинаются записи с армейской жизни, то есть с действительной службы в армии, которая проходила на Дальнем Востоке в частях тихоокеанского военно-морского флота, когда ведение дневников не приветствовалось, мягко говоря, а потому автор будто бы постоянно рисковал, занося строки своей жизни на бумагу. Правда, службой его пребывание во флоте можно назвать лишь условно, и это понятно. Призывнику было уже почти двадцать семь лет – крайний срок для призыва. К этому времени Никита успел получить полтора высших образования (Щукинское училище не закончил, перейдя во ВГИК на режиссёрский факультет) и стать известным киноактёром, сыгравшим главную роль в ставшим популярным фильме «Я шагаю по Москве». И в момент получения очередной повестки в военкомат для направления в часть он снимался в картине «Станционный смотритель». К тому же он был не простым призывником, а сыном очень известного в стране детского писателя Сергея Михалкова. Всё это не могло не отразиться на его службе и отразилось, хотя автор книги пишет в ней на стр. 289: «После двух высших образований я отслужил, сколько положено на флоте, на Тихом океане. В своё время циркулировали различные слухи о том, что отец как-то в этом участвовал. Но это неправда (он даже понятия не имел, куда я отправлен служить – до тех пор, пока мне не разрешили писать письма из учебки)».

Тут Никита Михалков либо лукавит, либо просто не знает, что до 1967 года в военно-морском флоте матросы и старшины служили четыре года, а потом до 1998 года этот срок был установлен три года. А призывник, о котором идёт речь, служил с лета 1972 года по осень 1973 года. Кроме того, какая это была служба? Но об этом чуть позже. Сначала мне хочется сказать об общем впечатлении от прочитанной книги. Чем дальше я углублялся в неё страницу за страницей, тем больше меня охватывало ощущение того, что меня погрузили с головой в помойную яму, из которой никак не выбраться. И в первую очередь – это язык. Я никак не ожидал, что в книге сына мною любимого писателя Сергея Михалкова, с которым мне лично довелось познакомиться, и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской, в книге широкоизвестного сейчас киноактёра и режиссёра, я увижу речь, насыщенную вульгарными словами, теми, что называются ненормативной лексикой. То и дело встречаются слова и выражения на хорошо известные в некультурной среде буквы «х, б, е, м» с точками после них и соответствующими падежными окончаниями.

Мне некоторые могут возразить, что большая часть книги посвящена армейской службе, где без матерщины не обходятся, а ведь это дневниковые записи. Но, во-первых, о том, какая это была служба, мы ещё поговорим, а во-вторых, эта ненормативная лексика проходит в речи автора через всю книгу, когда автор описывает уже и девяностые годы. Ну, и, в-третьих, я, например, воспитывался в семье простого бухгалтера, хоть и потомка дворянина, но никогда не кичившегося этим. Так вот у нас в семье, а нас было шестеро, мат и похабные выражения всегда отсутствовали. И, когда я тоже работал некоторое время в кино помощником звукооператора, то там все знали, что в моём присутствии ругаться не стоит, так как я этого не любил. Более того, когда я служил в армии, а я в ней пробыл три года от звонка до звонка в закрытой части рядовым аккумуляторщиком, то там я тоже не ругался и даже был такой эпизод. Я не только не ругался, но и не курил, что вызывало сначала насмешки товарищей. Но однажды я втайне ото всех купил пачку сигарет и потренировался курить, не кашляя. И вот как-то, идя по лесной дороге к месту нашего дежурства, весело болтая с друзьями, я достаю из кармана сигареты, спички и закуриваю. Друзья сначала не заметили, а потом вдруг изумлённо кто-то воскликнул: - Смотрите, Женька курит! На что я спокойно, затянувшись и выпустив дым изо рта, сказал им: - Ну и что здесь трудного? Я вот только что выругался матом, а вы даже не заметили. Какой в этом героизм? Это все могут. Курить и ругаться легко. А вы попробуйте сделать, как я. – И я снова вынул из кармана пачку сигарет, бросил её на землю и раздавил ногой. – Попробуйте не курить и не ругаться. Вот где нужна сила воли. Это будет по-мужски. Шедший рядом со мной мой друг Артур Мошавец, услышав это, вдруг сказал: - А вы знаете, пацаны, Женька прав. Я тоже бросаю курить и ругаться. Он вынул изо рта сигарету и тоже растоптал её на дороге. Никита Михалков, кажется, упивается в книге матерными выражениями, которые используют в своей речи и герои его описаний, и он сам. Автором часто упоминается в книге с восхищением Фёдор Достоевский, но при этом Михалков почему-то не замечает, что этот великий писатель в своих повествованиях даже в картинах о тюремной жизни никогда не прибегал к матерщине, не пользовался ненормативной лексикой, хотя жизнь его героев была чрезвычайно тяжёлой. Однако мастерство писателя как раз и заключается в том, чтобы описывать грубую речь образно, но интеллигентно, используя всё богатство русского языка.

Я не знаю, как написаны другие книги Никиты Михалкова, не знаю, как он пишет сценарии к фильмам. Знаю только, что как актёр мне он очень нравится, как режиссёра я его уважаю за один фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Остальные его фильмы я начинал смотреть и бросал, книги его не читал и читать теперь не буду, программы, которые он ведёт на телевидении начинаю смотреть и тут же прекращаю. Уж очень мне не импонирует этот человек, как деятель и мыслитель. Но вернёмся к его дневникам. Грязи в его записях много и помимо языка. Чего стоит одна туалетная тема, которая начинается чуть ли не с первых страниц книги, и тема питья водки и спирта. На стр. 20 мы читаем эпизод из жизни ещё не отправленного в армию автора: «В один из тех жарких вечеров, когда мы, уже не выходя с ГСП, пили водку, а мой сопровождающий как-то особенно быстро сникал, произошло нечто совсем уж страшное. Кто бывал когда-либо в таких заведениях, как городской сборный пункт, знает, каковы там туалеты, помнит длинные, в десять-пятнадцать метров писсуары с отколотыми плитками, в которых всегда журчит вода. И вот, зайдя в тот вечер в туалет на ГСП, я случайно заметил в самом углу этого длинного писсуара, как что-то «знакомое до слёз» трепетало. Сделав несколько шагов в том направлении, я понял, что это было… Чей-то военный билет. Осторожно достав этот билет из писсуара, я раскрыл его красные корочки… и обомлел. Военный билет был не «чей-то», а мой!» То есть приставленный к Михалкову пьяный сопровождающий выронил случайно в туалете военный билет новобранца. Или в «Записных книжках 1980-1993 гг.», в которых помещены краткие записи к сценариям фильмов, размышления, увиденные картинки, совершенно разрозненные иной раз просто фразы, которые автору кажутся интересными, на стр. 395 помещён такой эпизод, из поездки в Болгарию: «Тёма накакал в писсуар. Сначала пошёл только писать, я дал ему 10 статинок. Затем вернулся уже с «новой потребностью», я дал ему 50 статинок и попросил принести сдачу. Он вернулся без сдачи. Сказал, что все стульчаки были заняты, пришлось накакать в писсуар. После этого ему сдачи не дали». Причём это воспоминание никак не связано ни с предыдущими зарисовками грузин, армянского фотографа или с последующей картинкой из охоты. Так же неожиданно на стр. 427 даётся другое воспоминание, тоже ни с чем не связанное: «Из детства: показывание жоп в окошко. Чем больше жоп, тем лучше. Собираются мальчишки, выстраиваются перед каким-нибудь домиком одноэтажным, снимают штаны, поворачиваются жопами и встают «раком». Кто-нибудь из них стучит в окошко. Человек выглядывает и видит шеренгу блистающих жоп. Потом все разбегаются. (Однажды меня тоже взяли с собой – по причине величины жопы и из желания втянуть в бесчинство.)»

Мне думается, что не только язык, но и само содержание разрозненных миниатюр весьма странное для публикации в книге. Не всё, о чём, шутя, балагурят между собой парни в отсутствие женщин или те же женщины в отсутствие другой половины человечества, можно вываливать в печать для всеобщего обозрения. Я полагаю, что нравственная цензура всё-таки должна существовать при печати. Да и просто в общении следует знать, в каком окружении, что говорить. Мне вспоминается один случай. Мы с моей теперь уже покойной женой были в Индии в Бокаро, где я работал переводчиком на строительстве металлургического комбината. Однажды нам организовали экскурсию к берегу Индийского океана. Едем в автобусе. Рядом со мной с одной стороны жена, а с другой мой начальник Кузовков. Мы с ним были очень дружны. Да он и начальником для меня не был фактически, поскольку я был при нём переводчиком, а командовал он строительством кислородного цеха. Так вот, едет автобус по жаркой Индии, а Кузовков разговаривает со мной о всякой всячине и начал рассказывать какой-то сальный анекдот. Но на середине рассказа он неожиданно осёкся и замолчал, глядя на мою жену. Я тоже посмотрел на неё. На лице моей супруги было выражение явного изумления, смешанного с испугом. Оно и остановило Кузовкова, который пробормотал: - А что, разве твоя жена такие анекдоты не слушает? - Нет, - говорю я, смеясь, - у нас это не принято. - Ну, извините, - смутился Кузовков. – Я не знал. Моя жена почти всю дорогу молчала, приходя в себя от услышанного несколько похабного анекдота. Я, например, не смог бы дать ей книгу Никиты Михалкова хотя бы с таким текстом в виде анекдота на стр. 505: «Через всю картину – человек, которому отсекают члены. За повторное участие в междоусобии наказывают отсечением руки. Грозят, что, если что, и между ног отрежут. Потом, уже в конце, когда его спрашивают, чем же собирается он воевать, весело отвечает, что между ног-то осталось!»

У нормального читателя такой анекдот ничего, кроме чувства гадливости, вызвать не может. Между тем, через десять страниц Никита Михалков публикует одну фразу: «Трагедия нашего века в том, что человечество перешагнуло предел сострадания». Действительно, автор зачастую сам переступает этот предел, когда описывает, как человек смеётся после того, как ему отрубают члены. И на той же 515 странице рассказывается будто бы о любви: «Замечательно для любовной истории. Они не виделись много времени. Встретились где-то в другой стране, или она приехала, или скорее он приехал к ней, в её новую страну. Но обстоятельства складываются так, что им никак невозможно остаться наедине друг с другом. Томно, мучительно… Все в постоянном натяжении. За обедом или ужином они сидят рядом. Разговаривают нейтрально. Вдруг на пол падает со спинки стула пиджак. Он собирается его поднять, но она говорит: «Не надо». Тогда он снимает со своего стула свой пиджак и бросает на её пиджак, лежащий на полу. «Если уж нам не судьба обняться, пусть хоть они, – он кивнул на пол, – пообнимаются». Через некоторое время она поменяла пиджаки местами. «Теперь я сверху…» Ну что это, как не обычная пошлость, когда показывается не чувства любви, а лишь стремление к сексу? Так и видится, что автор сексуально озабоченный человек.

И, тем не менее, это ещё не основная грязь, которую трудно смыть при чтении данной книги. Чудовищно грязными представляются политические взгляды Никиты Михалкова, его ненависть к советском строю, что выплёскивается им едва ли не на каждой странице. И это тем более удивительно, что дневниковые записи будто бы относятся к семидесятым и восьмидесятым годам, когда ещё существовал и здравствовал Советский Союз, а он, Никита Михалков, в период, так называемой им, службы в армии, являлся корреспондентом «Комсомольской правды» и «Камчатского комсомольца», где печатали его славящие жизнь статьи по указанию самого секретаря ЦК комсомола Тяжельникова, которое тот дал в средства печати по просьбе отца Никиты Сергея Михалкова, о чём пишется в книге. Со страниц дневников мы узнаём, что большую часть воинской службы матрос Никита Михалков, быстро выросший до старшины первой статьи, провёл в походной экспедиции «По местам революционной и боевой славы отряда большевика Григория Чубарова, который устанавливал в годы Гражданской войны на Чукотке советскую власть», во встречах с общественностью, в выступлениях перед местным населением, в воинских частях и в бесконечных пьянках, между которыми он едва успевал отправлять свои репортажи и очерки в газеты. Но каково же отношение ко всему самого выступающего артиста, режиссёра, журналиста? Он пишет об этом: «Стадион. Торопливый лживо-формальный митинг. Холодные, фальшивые речи, напутствия. Стадион пуст. Холодно, солнце, страшный ветер. Хочется напиться. Фоторепортёры, хроника», стр. 38. «Елизово. Приехали. Никто ничего про нас не знает. Поели пельменей, легли спать. Вечером пригласили на комсомольское собрание, посвящённое дню рождения комсомола. Тоска зелёная. Ещё раз убеждаюсь, как официоз и фальшь чудовищно выжигают вообще всё человеческое», стр. 39. «Врезали здорово. Косыгин – тонкий поэтический человек, говорит умно и талантливо. Явный самородок… Тогда-то с удивлением я вспомнил, что мы в милиции забыли наши карабины!.. Поехали в милицию. Зашли туда все «под сильной банкой»… Начальник милиции называет себя «начальником полиции». Достали бутылку водки, вылили всю её в кубок, который милиция получила за что-то. Двинулся кубок по кругу», стр. 43 «Спали в предбаннике, около ванн. Утром отвратительный крикливый голос, да ещё с хохляцким выговором, нас разбудил. Это было 6.30 утра, плюс похмелье. Плюс огромная баба с огромной жопой. Ну, да бог с ней», стр. 44.

И таких описаний про ложь и фальшь государства, о пьянках и чьих-то задницах хоть пруд пруди. Причём поход этот, длившийся более полугода, начался для Михалкова, спустя всего несколько месяцев после начала службы во флоте. Но дело даже не в этом, а в его видении жизни. 6 ноября 1972 года он записывает в дневнике: «Ох, до чего же иногда хочется разбить себе голову от ненависти, от бессилия. Ну, что же это за государство? Картонные люди, похожие на тени. Все на одно лицо. Сидят в этой огромной чудовищной сети райкомов и обкомов, которыми опутали страну. Похожие на тихих трутней или пауков. Вся их жизнь – это сокрытие правды. Правды своей жизни, правды жизни своего народа… Эта чудовищная, ещё с царского времени, бюрократическая машина и теперь ничуть не изменилась, а только стала мощней и обросла демагогическими оправданиями и лжеидейными лозунгами», стр. 86. Читаешь эти строки и такое впечатление, что написаны они с позиции сегодняшнего времени охаивания советского строя. Просто не верится, что это пишет комсомолец Михалков, а он ещё был в то время в комсомольском возрасте и, наверное, комсомольцем, сын поэта Михалкова, который писал в те годы в стихотворении «Мой друг»:

Его дворцы в столицах, Его Артек в Крыму, Все будущее мира Принадлежит ему! Он красный галстук носит Ребятам всем в пример. Он - девочка, он - мальчик, Он - юный пионер!

Мне довелось работать в 1963 году в горкоме комсомола инструктором. Под моим началом, как отвечавшего за промышленный сектор, было более десяти тысяч комсомольцев города. Мы проводили массу городских мероприятий. Организовывали комсомольские свадьбы, рейды по общежитиям, проверки торговых точек, борясь с обвесами и обсчётами, контроль за работой транспорта, устраивали литературные вечера и многое другое. И никогда они не было бездушными мероприятиями. Комсомольцы любили на них бывать. Но однажды нам в горком устроили по блату первым секретарём горкома молодого чинушу, который действительно всё делал ради галочки. И тогда я выступил на пленуме горкома комсомола с резкой критикой его работы. Члены пленума встретили моё выступление овацией. Но меня лишили всех постов: и члена пленума, и начальника штаба «Комсомольского прожектора», и председателя «Лёгкой кавалерии». Мне позже отказали в рекомендации в партию «ввиду проявленной политической близорукости». Я написал в «Комсомольскую правду», и оттуда приехала корреспондент Вика Сагалова. Когда в горкоме комсомола узнали, по чьему письму она приехала, с нею не стали разговаривать. Но она поговорила со мной и с моими друзьями, и вскоре опубликовала статью «Правда для узкого круга», где полностью оправдала мои действия. И ещё одна комсомольская газета поддержала тогда меня. Стало быть, прав я был, выступив открыто и откровенно. А что мы читаем у Никиты Михалкова? Вот его запись от 27 ноября 1972 года: «С утра работал. С ненавистью пишу для «Камчатского комсомольца». Презираю себя и всё равно продолжаю писать всю эту ложь и фальшь… Весь день писал безобразие… Пришли в райком, где мы живём сейчас, и захотелось выпить, что мы и сделали…», стр. 92-93.

Спрашивается, а кто заставлял писать «безобразие»? Я тоже журналист, но всегда писал и пишу то, что думаю. А Никита Михалков, которого никто не тянул за язык, никто не заставлял писать, высказался по этому поводу так, говоря о своих читателях: «Что этим людям нужно? – думал я. – Как для них работать? Что делать? Ведь именно для них нужно работать. Только для них. А как? Если их интересует и радует только то, что у меня вызывает гнев, протест, ненависть? А они именно на этом воспитаны и в это верят, ибо нету у них ничего другого. Даже информации никакой, кроме этого нахального вранья, нет», стр. 119. То есть ему ненавистно всё то, что хорошо другим людям, но никто не заставлял Никиту Михалкова, матроса срочной службы, становиться корреспондентом, о чём он сам пишет в книге по поводу отправки его в экспедицию: «Я, естественно, отчасти напросился сам, пообещав по совместительству исполнять и обязанности спецкора – то есть писать репортажные очерки о нашем путешествии в «Комсомольскую правду» и «Камчатский комсомолец» и отправлять их в редакции из всех пунктов нашего маршрута», стр. 37. Сам напросился писать о том, что в душе ненавидит. Создаётся такое впечатление – и оно, я думаю, верно, – что Никита Михалков жил и живёт как бы над народом, глядя на него свысока, в душе изначально презирая его. Причём презирает он и простой люд, и далеко не простой. Он подобно оракулу находится над всеми, всех поучая, всех критикуя, правда, зачастую в состоянии опьянения. На стр. 134 мы читаем: «По поводу несколько гриппозного состояния выпили спирту. Весь ужин из радиоприёмника лилась речь Брежнева. Ни одной новой мысли, и всё же утром она была названа глубоким исследованием международного положения, этапом и так далее. Просто «голый король» какой-то». Понятно, что спьяну можно подумать что угодно. Но уже когда делал запись на трезвую голову, или когда готовилась книга к изданию, можно было сообразить, что Брежнев не сам писал речь, а готовили её опытные специалисты, хорошо разбиравшиеся в международном положении, а потому назвать генсека в этом случае «голым королём» это значит говорить бессмыслицу. Презирая всех и вся, он потому и говорит с людьми вульгарными словами, не обращая внимания на то, читают ли его и слушают высоко интеллектуальные дамы или шпана из-подворотни. И это у него не просто вошло в привычку, а является неотъемлемой чертой характера, о чём так же пишется в книге: «Да! Забыл записать, что ещё в бане ребята заключили пари (практически изобрели новую азартную игру) – отныне не ругаться матом, а с того, кто выругался, – рупь! Я отказался от этой затеи, мотивировав тем, что зарабатываю пока всего 3 р. 80 коп. в месяц. Таким образом, ругнуться за месяц я смогу всего на три рубля с копейками – а это мне не по карману и не по характеру. Ребята со мной согласились и тут же назначили меня судьёй и кассиром. К вечеру в кассе у меня было уже 11 рублей», стр. 196.

Ненормативная лексика льётся у автора, как из рога изобилия, вместе с ненавистью к жизни, к строю, в котором он живёт. Он не в состоянии удержаться от них, когда говорит сам с собой. Возможно, он даже не замечает свой грязный язык и столь же грязные мысли, когда пишет о людях: «Сегодня утром поехали снимать. Погода ужасная. Снимали говно. Устали. Вечером выступление в какой-то школе, мать её… Надоело! Выступали. Жалкое зрелище. Не школа, оказывается, а училище, где готовят пошивщиков меховых изделий и пастухов. В это училище принимают с любым количеством классов. Много ребят из детприёмников, из колоний. Собрали их в сером, тёмном спортзале. Угрюмые лица – замкнутые люди. Было как-то не по себе. Но всё же мы выступили». Казалось бы, тут тебе – артисту из Москвы, режиссёру-профессионалу, и карты в руки: развесели молодёжь, просвети её, расскажи о другой жизни. Но вместо этого, автор пишет дальше: «Подумалось, что единственная возможность заставить людей жить вот так и считать это жизнью – полностью изолировать их от мира. Отсутствие информации абсолютно необходимо в борьбе со свободомыслием. А ещё в этой борьбе неизбежна великая и беспрерывная ложь, которая льётся из наших радиоприёмников и со страниц многомиллионных тиражей газет, журналов… (А ведь он сам пишет в эти газеты, стало быть, тоже ложь) И праздники! Вечные праздники – допинги, без которых уже никто жить не может. Без них и этого вечного бодрого молодечества тонущего в говне мудака, который усиленно делает вид, что ковыряет в зубах после сытного обеда. До чего же всё это обидно. Но это – с одной стороны. А с другой – такое зло берёт, такая ненависть ко всем идиотам и негодяям, которые других идиотов и негодяев растят», стр. 151. Поразительный человек Никита Михалков. Словно он состоит из двух личностей: одна – выступает перед публикой, пишет статьи в газеты, исполняет роли в кино и поёт песни о счастливой жизни в любимой стране, и другая – пишет дневник, в котором всё, что делает, ненавидит. Как же можно так жить, бесконечно раздваиваясь, как двуликий Янус, не понимая, зачем живёшь и чего хочешь от этих людей и этой страны? Ну, ушёл в прошлое Советский Союз, ушёл советский строй и что? Стал народ от этого лучше в Вашем понимании? Я неожиданно для себя перешёл на личное обращение к режиссёру, чьи современные фильмы, снятые после развала СССР, большинство людей не смотрят, а, если смотрят, то потом плюются с отвращением. Но вернёмся к дневниковым записям с современными мыслями, якобы высказанными 20 января 1973 года: «Мы уже сами начинаем забывать, ради чего мы идём, и порою смотрим друг на друга в недоумении. В газету я давно ничего не пишу. Отписываюсь раз в десять дней графоманской длиннющей статьёй. Страниц этак в 12, на машинке. Пою, как акын, о том, что вижу, и совершенно не задумываюсь ни над формой, ни над содержанием. Даже страшно. Эти козлы всё печатают! После телеграммы Тяжельникова можно вытереть жопу, запечатать использованную бумагу в конверт и отправить в газету. Напечатают!.. Ох и страна. Где Салтыков-Щедрин?! Где Гоголь?! Помогите!», стр. 166

И правда, Гоголя бы сюда. Он бы нового Хлестакова с Никиты Михалкова списал, который думает одно, а делает другое. Мог бы получиться весьма комичный образ. Впрочем, смешного здесь мало. Матрос Михалков принимает участие в походе по местам боевой славы. Но поход очень трудный. Тут и вертолёт, и собачьи упряжки, на которых хоть и едешь иногда, но часто приходится бежать за ними, когда мороз за пятьдесят градусов, когда от него смерзаются ресницы, а ночью так холодно, что тело коченеет и боишься заснуть и не проснуться, а потому разминаешь пальцы ног, ступни, колени и встаешь, и ходишь, чтобы не уснуть. Так фактически без сна проводишь ночь, чтобы потом ехать и бежать за собаками дальше, догоняя умчавшихся вперёд товарищей, которые не могут остановиться и подождать отставшего, ибо при любой остановке полозья саней тут же примерзают к едва покрытой снегом тундре. И матрос согласился, а точнее, напросился на этот поход только с целью помочь с оружием, помочь, как режиссёр, кинооператору в съёмках фильма о жизни местного населения, помочь своими заметками в печати. Не зря же в советской популярной песне о журналисте поётся:

Трое суток шагать, Трое суток не спать Ради нескольких строчек в газете. Если бы снова начать, Я бы выбрал опять Беспокойные хлопоты эти.

Казалось бы, героизм участников похода невероятный. Но автор не вспоминает замечательную песню и вот как описывается эпизод этого перехода на стр. 187: «Гениальная история! Вот уж воистину – образ доведенного до точки советского человека. Палаточный городок строителей трубопровода. Жрать нечего. Водка разбавлена. Тоска и грязь. Живут люди, и всё бы ничего, если бы не опостылевшая пропаганда, которая льётся и льётся из транзистора. Жили бы эти люди и терпели бы всё, но гадость эта в приёмнике… Нет сил её слушать, да ещё и песни Пахмутовой про тайгу и туманы, и романтику. И вот сидят в палатке ребята, водку пьют. Дождь на улице. Приёмник говорит о достижениях. Ребята сидят, молчат. Потом один из них медленно встаёт, снимает со стены ружьё, так же медленно и спокойно его заряжает. Все смотрят на него совершенно равнодушно. И, как только после информации включили розовую песенку «Палаточный город», парень аккуратно выцелив, засадил в приёмник дуплетом весь заряд. - Наконец утихомирил, – сказал тихо, опуская ружьё. В стаканы разливали водку. Дождь не переставал».

И это будто бы дневниковая запись, сделанная 21 января 1973 года, когда за окном домика, в котором остановились путники, мороз за пятьдесят. Но, конечно, вполне может быть, что автор дневника рассказал историю осеннего периода, пришедшую ему на память зимней ночью, о которой он пишет на предыдущей 186 странице: «Когда ночью не спалось, всё думал о том, что хорошо бы написать статью обо всём, что «наболело» про кино. И, пока лежал и думал, отличная статья в голове складывалась – умная, толковая, спокойная. Но потом решил, что нечего писать всякую херовину – никому это не нужно. Никто это не читает, а если и читают, так исправить никто ничего не может. А нужно дело делать». Хорошее признание, ничего не скажешь. Значит, писать «умную» статью никому не нужно, а писать «ложь и фальшь» - это дело делать. А запись следующего дня меня поразила одной фразой. Но сначала то, что шло до этой фразы. «28.01.73 Ночью холод был адский. Мне мой кукуль мал, оттого половина туловища была «на улице». Ужасный холод, леденящий. Тело и голова немели. Проснулся от холода. Сел я в кровать и, опустив на пол ноги, почувствовал, что температура на полу градусов на 15 ниже, чем вообще в комнате. Почаевали при свечах и тронулись. И опять восход застал нас уже в тундре. Как и вчера, мороз – за пятьдесят… Вот она Пенжинская тундра, во всём своём величии, во всей красе. А краса и вправду изумительная. Конца и края нет этой сияющей тундре, синеватые сопки по горизонту…» И тут я вдруг читаю: «Забегая вперёд, скажу, что сегодняшний день был самым тяжёлым из трёх дней пенжинского перехода». То есть как это «забегая вперёд» в дневнике, записи в который заносятся каждый день? Автор что, знает, какими будут следующие дни, и что сегодняшний из трёх самый трудный? Вот почему мне показалось, что весь книжный дневник писался по каким-то отрывочным записям, но значительно позже, приобретя уже современное прочтение событий того времени. Но тогда и книгу надо было назвать иначе, чтобы не вводить читателя в заблуждение.

Хотя кто же такую грязь читать-то будет? И ещё один вопрос возникает: как автор книги относится к современной власти? Тоже подобно двуликому Янусу с одной стороны ненавидит власть, ведь тут всё не так, как на Западе, который Никита Михалков считает чуть ли не образцом для подражания в культуре и других вопросах, а с другой стороны он является доверенным лицом на выборах кандидата в президенты России Владимира Путина? Так же как писал бравые статьи, ненавидя себя за это, так же поступает и сегодня? Но вряд ли такой человек сегодня признается в своей убогости. А жаль.

Любителям кино рекомендуем сайт FilmzGuru.net, где можно скачать фильмы или смотреть онлайн кино бесплатно. Кроме того, на сайте вас ждут все новости и новинки кино. Здесь также можно посмотреть трейлеры новых фильмов. Просмотр фильмов бесплатно и без регистрации.

Комментарии Комментарии пока отсутствуют ...

Добавить комментарий:

|

|

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ

/ АРХИВ НОМЕРОВ

/ АВТОРЫ

/ РУБРИКИ

/ ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

/ О ЖУРНАЛЕ

/ КНИГИ

/ ПАРТНЁРЫ

/ АКТУАЛЬНО

/ КАРТА САЙТА

|

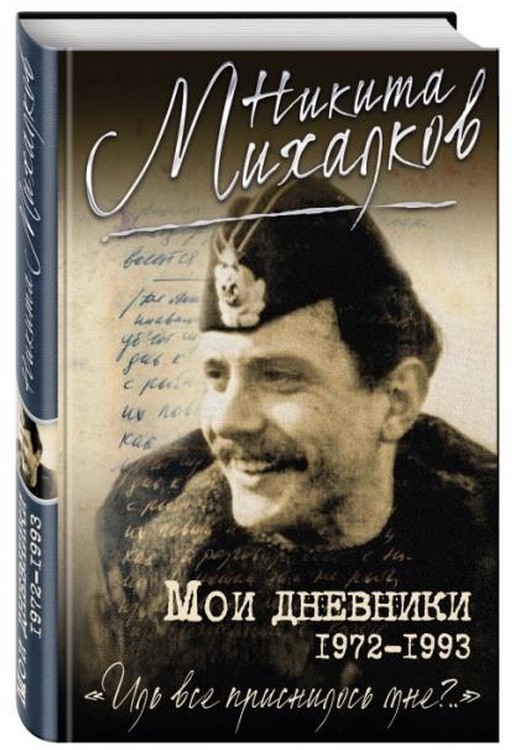

Я с любопытством взял почитать книгу Никиты Михалкова «Мои дневники 1972-1993», изданную издательством «Э» двенадцатитысячным тиражом в 2016 году, в которой представлены его дневниковые записи двадцатилетнего периода жизни в советское время. Не скрою, что интерес к книге был вызван самой личностью автора – знаменитого киноактёра и кинорежиссёра. Мне хотелось узнать, о чём думал, работая над дневником, сын ещё более известного детского писателя Сергея Михалкова, и как он выражал свои мысли.

Я с любопытством взял почитать книгу Никиты Михалкова «Мои дневники 1972-1993», изданную издательством «Э» двенадцатитысячным тиражом в 2016 году, в которой представлены его дневниковые записи двадцатилетнего периода жизни в советское время. Не скрою, что интерес к книге был вызван самой личностью автора – знаменитого киноактёра и кинорежиссёра. Мне хотелось узнать, о чём думал, работая над дневником, сын ещё более известного детского писателя Сергея Михалкова, и как он выражал свои мысли.