|

||

Светлая душа поколения |

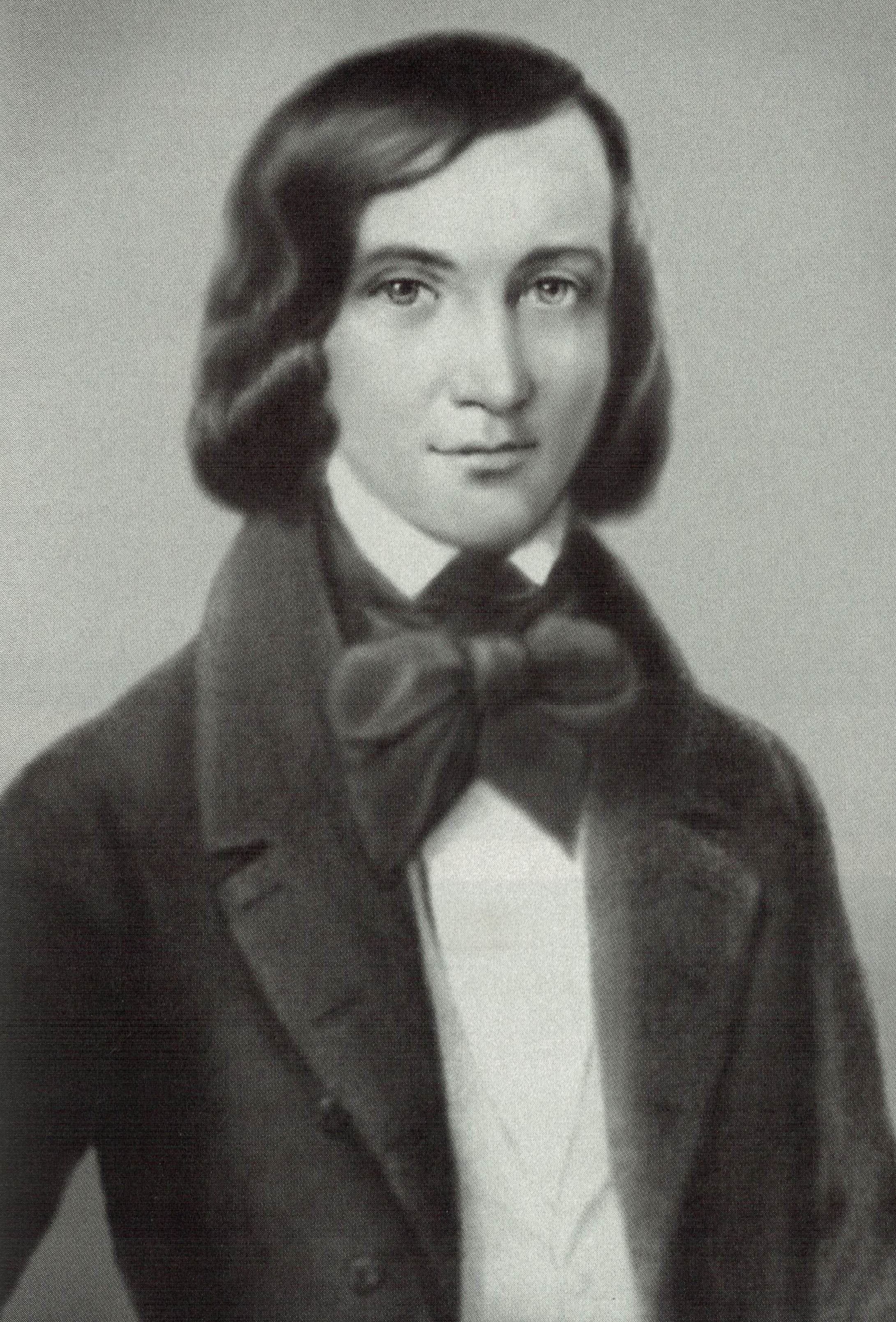

Трагедия случилась короткой июньской ночью 1840 года в маленьком итальянском городке Нови-Лигура, при котором в 1799 году российско-австрийские войска под командованием Александра Суворова наголову разгромили французскую армию Наполеона Бонапарта. В гостиничном номере умер гость, остановившийся в нём накануне вечером. Это был совсем молодой человек, лет двадцати семи. – Russo (итал. – русский), russo, – вполголоса передавали друг другу страшную новость служители и постояльцы отеля, узнав утром о смерти приезжего. Действительно, это был русский. Он умер, как установили прибывшие на место доктор и полицейские, своей смертью. Звали усопшего Николай Владимирович Станкевич. Однако имя покойного ни постояльцам отеля, ни жителям города ровным счётом ничего не говорило. Для них этот красивый, с длинными чёрными вьющимися волосами юноша был всего лишь иностранцем из далёкой и холодной России. Временно, до отправки на родину, Станкевича похоронили в Генуе. Заботы о его погребении взяли на себя сопровождавшие его в поездке по Италии студенческий друг Александр Ефремов и возлюбленная Станкевича Варвара Бакунина. А в Берлин, где проживала большая русская диаспора, и в Россию с первыми же почтовыми каретами ушли письма с печальным известием. «В Нови, городке, миль 40 от Генуи, по дороге в Милан, в ночь с 24 на 25 (июня – Н. К.) умер Станкевич, – с горечью писал Ефремов. – Он ехал в Комо. Не знаю, что писать, голова идёт кругом, хаос…» «Нас постигло великое несчастие… Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили и в которого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой… Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Кто достойный примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет итти по его дороге, в его духе, с его силой?..» Эти строки написал из Берлина Иван Тургенев, встречавшийся со Станкевичем незадолго до его смерти. Кто же такой Николай Владимирович Станкевич? Если спросить людей образованных, хорошо знакомых с литературой, философией и культурой ХIХ века, отвечают: «Станкевич? Как же, как же: глава знаменитого московского литературно-философского кружка, в который входили Виссарион Белинский, Тимофей Грановский, Константин Аксаков, Михаил Бакунин, Иван Тургенев… Их имена и по сей день составляют гордость нашей словесности и культуры. После себя Станкевич оставил свою знаменитую “Переписку” – настоящее сокровище раздумий о Родине, литературе, искусстве и религии, высокую оценку которой дал Лев Толстой. А ещё, благодаря Станкевичу, Россия узнала Алексея Кольцова – замечательного поэта земли русской».

Дом Станкевичей стоял на высокой меловой горе, с которой открывался прекрасный вид на речку с тёплым названием Тихая Сосна. Под горой, вдоль реки, волнистой лентой тянулась небольшая малороссийская деревенька, тонущая в вишнёвых и грушевых садах, с аккуратно выбеленными хатами под камышовыми и соломенными крышами. В обеденные и вечерние часы из-за плетней, обросших шиповником и крапивой, тянулись шлейфами ароматные запахи кулеша, борща, вареников, галушек со свиным салом… В деревеньке в ту пору ещё можно было встретить смуглых хлопцев с подбритыми висками и длинными усами, в высоких бараньих шапках и с люльками в зубах. Женский пол тоже сохранял традиции предков. Девушки были одеты в пёстрые плахты. Но особый колорит придавала живая и певучая малороссийская речь, которая доносилась из-за плетней селян: «Так як же тому буты, щоб наша Катря була тоби жинкою? Чи вона ж тоби пара?» Или: «Маты, а ты бачила молодого паныча? Вин такий гарный!» Николенька, как его все называли, был любимцем не только родителей, младших братьев и сестёр, но и всей дворовой прислуги. Это был мальчик весёлый, здоровый, общительный и необычно резвый. Однажды, стоя на балконе удеревского дома, он увидел внизу отца, который задушевно беседовал на крыльце с почтенным купцом, обладавшим лысиной необыкновенного размера. Лысина эта тут же привлекла внимание Николеньки, и он никак не мог удержаться от соблазна плюнуть на неё сверху, что вскоре и исполнил к ужасу купца и к огромному удивлению отца. В другой раз резвость непоседливого паныча обернулась трагедией – сгорел родительский дом, а по некоторым сведениям, даже вся деревня. Пожар случился в жаркий июльский день, когда Николенька, стреляя из детского ружья, попал в соломенную крышу дома. Попавшая искра тлела незаметно и, вспыхнув, быстро охватила пламенем весь дом, который в одночасье сгорел дотла. Целый день не могли отыскать мальчика: он убежал в соседнюю рощу и собирался там остаться жить как дикий человек. Николенька рано выучился читать. Чтение стало его первой страстью с самых ранних дней детства. Сняв книгу с полки домашней библиотеки, он, бывало, запоем прочитывал её, стоя на коленях перед шкафом. Книги были разные – это сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове Королевиче, стихи Державина, Озерова, Хераскова.

Когда Николеньке исполнилось девять лет, отец определил его в уездное училище, которое находилось в Острогожске. В сравнении со многими уездными городами Острогожск жил полнокровной духовной и общественной жизнью. Недаром в губернии его возвышенно величали «Воронежскими Афинами». Уроженец Удеревки, а впоследствии академик российской словесности и автор знаменитого «Дневника» Александр Васильевич Никитенко вспоминал: «Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих вёрст от столицы, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской империи». В этом «замечательном городе» и там, где, по словам будущего декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева, «волны Острогощи в Сосну Тихую влились», начались ученические годы Николеньки Станкевича. Впоследствии он тоже не раз добрым словом вспоминал Острогожск. Учёба Николеньке давалась легко. Математику, грамматику, Закон Божий, иностранные языки, другие предметы он осваивал быстрее и лучше своих сверстников. В архиве сохранилась ведомость об учениках первого и второго классов Острогожского уездного училища, составленная штатным смотрителем Фёдором Ферронским. В ней записано, что Николай Станкевич поступил в училище 2 августа 1822 года. Там же есть графа: способности учеников. Против фамилии Станкевича стоит оценка «остр». Это самая высокая из оценок. Она означала, что ученик очень способен, легко и быстро усваивает материал. Из двадцати мальчиков первого класса, вместе с которыми учился Николай, только два имели высшую оценку «остр», один – «очень понятен», пять – «понятен», шесть – «способен», один – «средствен», два – «слаб» и три – «туп». Поведение Станкевича также отмечено высшей оценкой «благонравен», которая, надо заметить, не имела тогда никакого политического оттенка. Необычные оценки по поведению были выставлены другим ученикам: «похвальнаго», «хорош», «честнаго», «тих», «изряднаго», «средствен», «нехудого», «недурного», – ими учитель хотел показать различие в поведении своих подопечных. Училище Станкевич окончил с отличием, получив за свои успехи похвальный лист. Дальнейшим местом его учёбы стал Воронежский благородный пансион.

Известный историк Н.И. Костомаров, учившийся в том же пансионе, писал в своей «Автобиографии»: «В числе моих соучеников был Станкевич, оставивший по себе самую добрую память во всех, знавших его, и в особенности в кругу своих товарищей, на которых он оказывал громадное влияние своей симпатичной и честной личностью и недюжинным умом». По словам первого биографа Станкевича П.В. Анненкова, в то время юноша прочёл всех классиков и проявил «признаки неутомимой жажды к поэзии, обнаружившейся страстью к стихотворчеству». О его огромном стремлении к поэзии свидетельствует в «Воспоминаниях» и сестра Александра, вышедшая впоследствии замуж за сына великого русского актёра М.С. Щепкина: «В Воронежском пансионе писал он свои юношеские стихотворения». Сам же Станкевич позже рассказывал: «В 17 лет я ещё бродил в неопределённости; если думал о жизни и о своём назначении, то ещё больше думал о своих стихах». Неслучайно поэтическая муза часто посещает Станкевича. А стихи, выходившие из-под его пера, наполнены романтизмом, мыслями об Отечестве, переживаниями о первой любви. Для многих поэтических строк юного Станкевича характерны лиризм, красота найденных образов. Вот строки из стихотворения «Луна»:

Как бы стыдливая краса Сребристым облаком прикрыта, Луна взошла на небеса: Земля сиянием облита. И дочь счастливая небес, На светло-яхонтовом лоне, В огнисто-золотой короне Течёт, златит и дол, и лес, Блестящей свитой окружённа.

Свои стихотворения он читает однокашникам в минуты отдыха. Они – первые и самые искренние судьи его поэтических опытов. А на одном из литературных вечеров, где пятнадцатилетний поэт прочитал несколько своих новых стихотворений, содержатель пансиона не удержался от восторженных эпитетов: – Славные стихи! У вас, юноша, талант!.. Да, да! Продолжайте писать, продолжайте… В ряде стихов Станкевича воронежского цикла звучат искренние мотивы любви к Отечеству. Молодой поэт воспевает подвиг русского народа. Особенно ярко это проявляется в стихотворении «Надпись к памятнику Пожарского и Минина»:

Сыны отечества, кем хищный враг попран, Вы русский трон спасли, – вам слава достоянье! Вам лучший памятник – признательность граждан, Вам монумент – Руси святой существованье!

Как и всякий юноша, Николай в тот период испытал волнения и тревоги первой любви. Появляются стихи, полные тёплых чувств и, наоборот, беспокойных разочарований:

Теперь… прости! Прости навек! Любви мне тяжко вспоминанье! Не вырвешь более признанья; Но сердца горестный упрек Тебе напомнить лишь заставил О том, что было… Полно! Я Свой жребий небу предоставил… Прости! Ты больше не моя!..

Тогда же юноша, а ему шёл семнадцатый год, создаёт одно из своих крупных и значительных произведений – трагедию «Василий Шуйский». Её первые главы начала публиковать «Бабочка» в марте 1830 года. «Василий Шуйский» написан в стиле, близком к героико-патриотической трагедии начала ХIХ века. На этом произведении ещё лежит печать классицистической драматургии, но в то же время оно не лишено новых начал, свойственных вольнолюбивой манере письма поэтов-декабристов. В основу трагедии Станкевич положил исторические события начала ХVII века, подробно описанные Н.М. Карамзиным в «Истории государства Российского». В своём произведении поэт показывает заговор коварного и властолюбивого Димитрия Шуйского против умного и талантливого полководца Михаила Скопина-Шуйского и самого царя – Василия Шуйского. Полностью трагедия в пяти действиях «Василий Шуйский» вышла отдельным изданием в первой половине 1830 года в московской типографии Августа Семёна при Императорской Медико-хирургической академии. Литературная критика вполне доброжелательно приняла произведение молодого автора, о чём свидетельствуют сочувственные отзывы в ряде московских и петербургских изданий. «Литературная газета» в номере от 30 июля 1830 года под рубрикой «Русские книги» писала, что стихи в пьесе «везде хороши, чувств много и две-три сцены счастливо изображены». Одно время некоторые исследователи считали, что автором статьи был не кто иной, как сам Александр Пушкин. Правда, последние литературные исследования это не подтверждают. Рецензия была написана редактором «Литературной газеты» А.А. Дельвигом – поэтом и критиком, другом Пушкина ещё с лицейской поры.

Однако Пушкин знал о молодом поэте Станкевиче, стихи которого публиковались в «Литературной газете». Более близко с творчеством Станкевича Пушкин познакомился, когда выступил в роли издателя и редактора литературного альманаха «Северные цветы» на 1832 год. В альманахе он поместил два стихотворения Станкевича «Песнь духов над водами» и «Бой часов на Спасской башне». Но вернёмся вновь в Воронеж. В свободное от учёбы время Николай часто бывал в тамошнем театре – месте, где собирались по вечерам зрители разных сословий и возрастов. На его сцене тогда ставились пьесы как русских, так и зарубежных авторов, в том числе А.П. Сумарокова («Дмитрий Самозванец», «Синав и Трувор»), А.И. Клушина («Алхимист»), Вольтера («Магомет»)… Посещения театра пробудили в душе юноши чувство восхищения искусством, помогли ему впоследствии сформулировать важный принцип: «Искусство делается для меня божеством!.. Вот мир, в котором человек должен жить!.. Вот благородная среда, в которой он должен поселиться, чтобы быть достойным себя! Вот огонь, которым он должен согревать и очищать душу!» Нет сомнения, что благодатный огонь любви к прекрасному, который зажёгся в ту пору в сердце Станкевича, помог ему впоследствии профессионально оценивать игру артистов. Причём таких актёров, как М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин… Станкевич и сам обладал недюжинными актёрскими способностями. Часто, приехав в родную Удеревку, он устраивал домашние спектакли, вовлекая в них своих младших сестёр и братьев. Зрители, а ими были родители и соседи-помещики, награждали его бурными аплодисментами и неизменно считали лучшим исполнителем заглавных ролей. Роли у него были разные. То он играл старика-мельника, то колдуна, то сумасшедшего… Много ещё интересных и любопытных страниц можно отыскать в биографии Станкевича в дни его жизни в Воронеже. Все они по-своему увлекательны. Но пришёл черед обратиться, пожалуй, к самой волнующей из них.

В «Былом и думах» А.И. Герцена читаем: «В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека; сын прасола был большой начётчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и, краснея, решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошёл бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных, кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич». Это одна из многочисленных версий знакомства двух славных сынов земли российской. Вот следующая. «Брат мой Николай до поступления в университет воспитывался в Воронеже, в пансионе Павла Кондратьевича Фёдорова, – рассказывал в одном из писем Александр Владимирович Станкевич. – Ещё во время своего последнего пребывания там он познакомился с молодым Кольцовым. Поэзия тогда сильно занимала брата, а о молодом поэте он мог узнать у воронежского книгопродавца (Кашкина, если не ошибаюсь), да Кольцов и сам бывал в пансионе иногда, так как, помнится, он ставил Фёдорову дрова». Януарий Михайлович Неверов, друг Станкевича, пишет об их знакомстве совсем иначе: «Станкевич сообщил мне о своём знакомстве с Кольцовым, которое произошло следующим образом: отец Станкевича имел винокуренный завод, куда местные торговцы скотом (прасолы) пригоняли свой скот… Однажды, ложась спать, он долго не мог найти своего камердинера, и когда последний явился, то, на замечание Станкевича, привёл такое оправдание, что вновь прибывший прасол Кольцов за ужином читал им такие песни, что они все заслушались и не могли от него отстать, и при этом сказал несколько оставшихся у него в памяти куплетов, которые и на Станкевича произвели такое впечатление, что он пожелал лично узнать от Кольцова, откуда он достал такие прекрасные стихи. На другой день он пригласил его к себе и, к удивлению своему, узнал, что автор этих стихов сам Кольцов…» Таковы лишь некоторые документальные и художественные свидетельства о встрече этих двух замечательных личностей. И, думается, не столь принципиально, где состоялось знакомство Станкевича и Кольцова: в воронежской книжной лавке или в имении Станкевича. Гораздо важнее значение самой встречи. Без всякого преувеличения можно сделать вывод: оно неоценимо. И неоценимо уже хотя бы потому, что благодаря Станкевичу Россия обрела настоящего народного поэта.

Забегая вперёд, скажем, что в январе 1831 года на страницах «Литературной газеты» было опубликовано стихотворение Алексея Кольцова «Перстень» (более позднее название – «Кольцо») с предисловием Станкевича. Приведём этот текст: «Вот стихотворение самородного поэта, г. Кольцова. Он воронежский мещанин, и ему не более двадцати лет от роду; нигде не учился и, занятый торговыми делами по поручению отца, пишет часто дорогою, ночью, сидя верхом на лошади. Познакомьте читателей “Литературной газеты” с его талантом. Н. С – ч».

Я затеплю свечу Воску ярова, Распаяю кольцо Друга милова.

Загорись, разгорись, Роковой огонь, Распаяй, растопи Чисто золото.

Именно с этого стихотворения начался путь Кольцова в большую поэзию. В дальнейшем на деньги Станкевича был издан и первый сборник поэта-самородка. Книга была напечатана в Москве в типографии Н. Степанова, называлась просто «Стихотворения Алексея Кольцова». Издание было осуществлено при непосредственном участии Станкевича, в том числе и на его деньги. В сборник он включил стихотворения «Не шуми ты, рожь», «Удалец» («Мне ли, молодцу разудалому…»), «Люди добрые, скажите…», «Песня пахаря» («Ну! тащися, сивка…»), «Ты не пой, соловей…», другие, которые и по сей день остаются подлинными поэтическими и песенными шедеврами. Через всю свою короткую жизнь пронёс Кольцов нежность и уважение к своему другу, умному, доброму учителю и идейному наставнику. За год до своей смерти Кольцов написал Белинскому: «Если литература дала мне что-нибудь, то именно вот что: я видел Пушкина, жил долго с Сребрянским, видел Станкевича…». Нет сомнения, что Кольцов назвал имена самых близких для себя людей, которых искренне и горячо любил. Но вновь вернёмся опять в Воронеж. За время учёбы в благородном пансионе Станкевич заметно повзрослел и, естественно, многое приобрёл. К основным итогам почти пятилетнего пребывания Станкевича в пансионе, включая успешную учёбу, необходимо отнести также то, что получит в его последующей жизни и деятельности дальнейшее развитие. По словам Анненкова, это – признаки глубокой религиозности, запавшей в душу его и уже никогда не покидавшей её; признаки нежного сердца, рано открывшегося для ощущений дружбы и любви; наконец, признаки неутолимой жажды к поэзии, обнаружившейся страстью к стихотворству. В начале мая 1830 года Станкевич отправляет своим родным письмо, где с радостью сообщает о том, что курс наук он «успешно прошёл и во всех имеет отличные сведения». Теперь его цель – поступить в Московский императорский университет на словесный факультет. 14 июля того же года датировано прошение Станкевича в правление университета о допуске его к экзаменам. Вскоре знания «в языках и науках, требуемых от вступающего в университет в звании слушателя» выпускника Воронежского благородного пансиона Николая Станкевича, получили на вступительных экзаменах самые высокие оценки, и он был зачислен в университет своекоштным студентом.

Станкевич поселился на Большой Дмитровке, неподалёку от университета, в доме профессора Михаила Григорьевича Павлова. Там ему предоставили небольшую комнату для проживания и занятий. Одновременно он пользовался общим столом с семейством профессора. Учёба Станкевичу не доставляла проблем. Он почти не испытывал трудностей при изучении наук. Повезло ему и на учителей. Тогда на всех отделениях, в том числе и на словесном, лекции читали видные профессора М.Т. Каченовский, М.П. Погодин, Н.И. Надеждин, М.Г. Павлов, С.П. Шевырёв… Несмотря на занятость учёбой, Станкевич продолжает писать стихи и публиковать их в «Библиотеке для чтения», «Молве», «Атенее», «Литературной газете». В своих произведениях Станкевич выступает как романтик, в его поэзии сильно влияние немецкого романтизма, особенно Гёте. Из-под его пера выходит ряд патриотических, философских и лирических стихотворений. Вчитываясь в них, можно ощутить и время, их породившее, и существенные, значимые черты духовного облика человека, их написавшего. Вот строки из стихотворения «Кремль»:

Склони чело, России верный сын! Бессмертный Кремль стоит перед тобою: Он в бурях возмужал и, рока властелин, Собрав века над древнею главою, Возвысился, могуч, неколебим.

Патриотические мотивы, гордость за своё Отечество, желание служить ему звучат у поэта также в стихотворениях «Желание славы», «Бой часов на Спасской башне». Из-за своей скромности Станкевич большинство своих стихотворений подписывал криптонимной подписью «Н. С – ч». Только близкие друзья и родители знали, кто скрывается за ней. Во время учёбы в университете Станкевич обрёл большой круг друзей. Даже непросвещённому читателю имена этих людей должны быть и сегодня хорошо известны. Они – на обложках книг, в учебниках истории, философии и литературы, в названиях улиц и площадей, учебных заведений и библиотек… И какие имена! Поэты Михаил Лермонтов, Николай Огарёв, Василий Красов, Константин Аксаков, Иван Клюшников, писатели Иван Гончаров, Александр Герцен, Иван Тургенев, литературный критик Виссарион Белинский, педагог Януарий Неверов, публицист Василий Боткин, славист Осип Бодянский, филолог-санскритолог Каэтан Коссович, переводчик Николай Кетчер… Со многими из этих людей Станкевича связала крепкая дружба, верность которой он и его однокашники сохранили на всю жизнь. В «Переписке» Станкевича многократно находим слова о том, что он живёт для дружбы и искусства и не видит возможности какой-либо другой жизни для себя. Потребность передать другому всё богатство собственного сердца, всю личную способность к любви и доброжелательству не оставляла его никогда. Университетская жизнь Станкевича не замыкалась лишь рамками учёбы. Нашему герою и его друзьям приходилось сталкиваться с многообразными проблемами тогдашней действительности. В студенческой среде повсеместно всё больше и больше пробивались ростки вольномыслия, распространялась ненависть ко всякому насилию, к правительственному произволу.

В университете и за его пределами начали возникать кружки, «тайные общества», участники которых искали новые пути развития России. Современник Станкевича, впоследствии известный историк, юрист и публицист К.Д. Кавелин писал: «Образованные кружки представляли у нас тогда, посреди русского народа, оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы, искусственные центры, со своей особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещённые и нравственные личности». Именно такой, тесно сплочённый кружок, состоящий исключительно из единомышленников, жаждущих достать истину хоть со дна морского, вскоре создаёт Станкевич. Впрочем, представим это «сходбище», как его иронично называл Станкевич, глазами его непосредственного участника – Константина Аксакова: «В 1832 году лучшие студенты собирались у Станкевича. Это были все молодые люди, ещё в первой поре своей юности. Некоторые из них даже не имели права называть себя юношами. Товарищество, общие интересы, взаимное влечение связывали между собой человек десять студентов. Если бы кто-нибудь заглянул вечером в низенькие комнаты, наполненные табачным дымом, то бы увидел живую, разнообразную картину: в дыму гремели фортепианы, слышалось пение, раздавались громкие голоса; юные, бодрые лица виднелись со всех сторон; за фортепианами сидел молодой человек прекрасной наружности; тёмные, почти чёрные волосы опускались по вискам его, прекрасные, живые, умные глаза одушевляли его физиономию…» Первыми, кого принял под своё крыло Станкевич, были Януарий Неверов, Иван Клюшников, Алексей Беер, Василий Красов, Сергей Строев, Яков Почека. К концу 1833 года кружок пополнился значительными силами молодых людей. В их числе – Виссарион Белинский, Алексей Кольцов, Константин Аксаков, Дмитрий Топорнин, Осип Бодянский, Александр Ефремов, Павел Петров, Александр Келлер. Чуть позже, в 1835 году и в последующие годы, в кружок влились Василий Боткин, Михаил Бакунин, Каэтан Коссович, Николай Ровинский, Михаил Катков, Николай Кетчер, Юрий Самарин…

Разумеется, жизнь кружка в его начальной стадии не была такой, какой она, скажем, станет спустя несколько лет. Много ещё неопределённости бродило тогда в уме как самого Станкевича, так и в умах его друзей. Свои занятия они не ограничивали какой-либо наукой, отраслью знаний. Их интересовало буквально всё: история, философия, география, литература… Но именно это было основой для последующей интенсивной работы кружка, когда в нём в горячих всенощных спорах будут искаться и находиться ответы на животрепещущие вопросы тогдашней действительности. Сам глава кружка был горячей, увлекающейся натурой. Подобно средневековым алхимикам, которые искали философский камень – чудодейственное средство для получения золота, возвращения молодости, и излечения болезней, – Станкевич упорно отыскивал в философских системах истину. Для него мысль была высшей поэзией и работой. Он всегда был убеждён: занятия философией – обязательная и необходимая ступень к любому другому роду духовной деятельности. «Я хочу знать, – говорил он, – до какой степени человек развил своё разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единою мыслию». Существенную роль в развитии мировоззрения Станкевича сыграла философия Фридриха Вильгельма Шеллинга. Однако, восхищаясь глубиной мыслей немецких учёных, молодой философ никогда не считал их идолами. К примеру, высоко ценя Канта и особенно Гегеля, Станкевич не относил их системы к абсолютно истинным, а видел в них лишь одну из ступеней познания. Какое место для себя в обществе он готовил? В чём он видел своё предназначение? Впрочем, эти вопросы задавал себе не только Станкевич, но и члены его кружка.

Станкевич не был бойцом, как, скажем, его друг Белинский, он же – «Неистовый Виссарион». Кстати, это прозвище на манер известной исторической поэмы «Неистовый Роланд» дал Белинскому именно Станкевич. Бунтарь Белинский абсолютно не исключал применения террора в целях скорейшего решения политических и социальных проблем. «Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья…» – грезил «Неистовый». Он не был сторонником взглядов ещё одного своего друга – Михаила Бакунина, который призывал к немедленному социальному перевороту и требовал «не учить народ», а «бунтовать его». Наш герой не собирался бороться против «России подлой», подготовлять «Русь к топору» и совершать «народную революцию», как это впоследствии стал делать его однокурсник Александр Герцен. Находясь в туманном Лондоне, Герцен звоном своего «Колокола» пытался разбудить к действиям всю грамотную Россию. Не разделял наш герой и убеждений декабристов. Станкевич, если судить по его обширной переписке, воспоминаниям знавших его людей, придерживался совершенно иных взглядов, за что и получил в советскую эпоху клеймо «дворянский просветитель». Деликатный и мягкий по натуре, Станкевич считал, что искоренить несправедливость, создать идеальное общество можно несколькими путями. Одним из направлений общественного развития России он считал просвещение. По его убеждению, честный человек должен желать распространения знаний. Они только приведут к избавлению народа от крепостной зависимости.

Сегодня в современной России политики, учёные, общественные институты упорно ищут национальную идею. Кипят жаркие дискуссии: идти по западному пути, развивать и углублять демократию или, может быть, возвратиться на круги своя, чуть ли не к допетровской Руси. В этих спорах ищется для России и какой-то особый, третий путь, по которому ещё никто не ходил в мире. Подобные споры были и во времена Станкевича. В горячих схватках участвовали любомудры, западники, славянофилы… И все хотели как лучше, а получалось, как всегда. Станкевич, как уже было сказано, одним из путей общественного развития России считал просвещение. Кроме того, говорил он, в обществе должны быть незыблемыми такие устои, как религия и любовь к Отечеству, ибо они составляют их существо:

Мне да будет – Вера, Бог. И любовь к святой Отчизне!

О религии Станкевич как-то написал: «Я… понимаю религию. Без неё нет человека». Ещё высказывание: «Моя религия тверда… она во мне чиста, чужда суеверия и непоколебима. В наше время всякий человек с порядочным образованием и с душою признает её за основание жизни. – Любовь к Отечеству также тверда во мне, потому что я люблю в нём хорошее, не считаю нужным восхищаться соложеным тестом и терпеливо смотрю на недостатки, которые должны изгладиться временем и образованием… Я уважаю человеческую свободу, но знаю хорошо, в чём она состоит, и знаю, что первое условие для свободы есть законная власть». Наш герой был идеалистом. Это было признано ещё при его жизни. В то же время, несмотря на абстрактно-гуманистические взгляды Станкевича, никто из современников, как, впрочем, и последующие поколения философов, литераторов, общественных деятелей, никогда не считали его деятельность на ниве философии безрезультатной. Ведь именно благодаря Станкевичу, работе его кружка, сформировались общие философские позиции мировоззрения людей 30-х годов, были заложены основы новой эстетики. Станкевич, как писал Герцен, «был первый последователь Гегеля в кругу московской молодёжи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одарённый необыкновенными способностями, он увлёк большой круг друзей в своё любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга учёных, литераторов и профессоров». Уместно привести ещё одно высказывание. Оно принадлежит Н.Г. Чернышевскому: «Из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н.В. Станкевич, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей словесности, от Кольцова до г. Тургенева».

В 1833 году жизнь кружка Станкевича стала ещё более насыщенной. Кипели жаркие дружеские споры, обдумывались и обсуждались философские проблемы. Не менее основательно рассматривались вопросы, связанные с состоянием современной русской поэзии, прозы, журналистики, с представлением роли художника в общественной жизни. Гомер и Шекспир, Шиллер и Гёте, Пушкин и Гоголь – вот далеко не полный список властителей дум и воспитателей истинного вкуса кружка Станкевича. В том же 1833 году Станкевич завершает работу над повестью «Несколько мгновений из жизни графа Т***», которая уже в следующем году увидела свет в журнале «Телескоп» под псевдонимом Ф. Зарич. Эта философическая повесть в большей степени автобиографична, её героя Станкевич списал с самого себя. Поэтому практически все события, изложенные в произведении, совпадают с жизненными вехами Станкевича. Буквально с первых страниц повести обращает на себя внимание её язык, далёкий от романтических «излишеств», характерных, в частности, для повестей А.А. Марлинского. К слову, Белинский называл этого писателя «идолом петербургских чиновников и образованных лакеев». В повести Станкевича нет цветистых фраз, изысканных сравнений и риторических прикрас. В то же время язык его повести отличается выразительностью и образностью. В этот же период Станкевич приступает к написанию своего философского трактата «Моя метафизика». Опираясь на положения диалектико-идеалистической философии Шеллинга и других мыслителей эпохи, Станкевич вскоре создаёт во многом уникальный и глубокий философский труд. В нём автор поставил почти все основные вопросы и проблемы, которые тогда волновали просвещённых людей. Учёба Станкевича в университете и годы его жизни в Москве отмечены многочисленными встречами с писателями, художниками, актёрами, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю русской литературы и культуры. Он видел Пушкина, встречался с Гоголем, беседовал со Щепкиным, дружил с Венециановым, гостил у Лажечникова…

Время донесло до нас достаточно много суждений Станкевича об этих людях, а также об искусстве и литературе. Они, без всякого преувеличения, актуальны и по сей день, поскольку являются своеобразным ключом к пониманию творчества поэтов, писателей, художников, актёров первой половины ХIХ века. Например, никого из писателей так не любил Станкевич, как Гоголя. Он очень верно и тонко ценил художественность его творчества, называя Гоголя «лучшим романистом», а произведения писателя «истинной поэзией действительной жизни». Прочитав повесть «Старосветские помещики», Станкевич с восторгом написал: «Это прелесть! Как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни…» Летом 1834 года Станкевич успешно завершил учёбу на словесном отделении университета и был утверждён кандидатом словесных наук». После пролетевших студенческих годов для него наступил, как он выразился, «возраст деятельности». В апреле 1835 года министр народного просвещения утвердил Станкевича в должности почётного смотрителя Острогожского уездного училища. Станкевич с большим желанием принимается за исполнение своих обязанностей. У него много идей, замыслов, которые он планирует реализовать в скором времени. О них наш герой говорит своему другу Я.М. Неверову: «Я намерен вывести наказание, так называемыми, палями, т. е. линейкой по рукам, ввести поблагороднее обращение между учителями и учениками, невзирая на звание последних, и, наконец, понаблюсти за учением…» Кроме того, новый почётный смотритель мечтает ввести в родном училище «Ланкастерову методу» – метод, впервые применённый английским педагогом Ланкастером. Суть его заключалась в том, что старшие учащиеся под наблюдением учителя обучали младших. С этой целью Станкевич собирает необходимый материал по организации ланкастерских школ в Англии и Франции. Примечательно, что в России в тот период создание подобных школ всячески поощрялась. Поэтому Станкевич и намеревался внедрить этот приём взаимного обучения в отеческих краях. Одной из важных обязанностей почётных смотрителей являлось оказание материальной помощи учебным заведениям. Уже в первый год своей деятельности Станкевич пожертвовал в пользу уездного училища 200 рублей. Надо сказать, по тем временам это были немалые деньги. За сделанное им пожертвование в октябре 1835 года министр народного просвещения граф С.С. Уваров изъявил ему, а также ряду других смотрителей «свою признательность».

Служба почётным смотрителем не сильно обременяла Станкевича. Инспекторские поездки в училище и школы не были каждодневными, что позволяло ему заниматься самообразованием. В свободное время он продолжает изучать историю, философию. Однако на фоне ровного и спокойного деревенского уклада жизни было одно весьма неприятное обстоятельство, начинавшее всё больше беспокоить Станкевича. Приступами непонятно откуда взявшейся болезни вызывалась тревога. Он старается о ней не думать, не говорить, но близкие, друзья уже замечают часто застывающую печаль на его лице. Болезнь, которая, подобно клещу, медленно-медленно впивалась в организм Станкевича, называлась чахоткой, а выражаясь современной медицинской терминологией – туберкулёзом. Рецепты лечения этого страшного инфекционного заболевания в российской и зарубежной медицине в то время практически отсутствовали. Поэтому люди, поражённые им, были обречены на долгую и мучительную смерть. Знал ли об этом Станкевич? Безусловно, о болезни знал. Но вряд ли он верил в то, что сам ею болен. Хандра, головные боли, изредка тяжесть в груди – всё это списывалось им на ненастную погоду, многочасовые занятия наукой… Но всё чаще и чаще в его письмах появляются строки о недомоганиях, докторах, лекарствах. «Убийственная для меня мысль: болезнь похищает у тебя душевную энергию, ты ничего не сделаешь для людей», – с горечью пишет он в одном из писем. И всё же Станкевич не унывает, со свойственным ему чувством юмора он сообщает друзьям: «Здоровье моё грошовое, а всё-таки живу: скрипучее дерево долго тянется…»

Новый, 1835 год Станкевич встретил в деревне. Но уже в конце января он отправился в Москву. Наука, уроки для младших братьев Белинского, организация работы кружка – это лишь часть московских дел и забот Станкевича. К началу 1836 года здоровье Станкевича стало ухудшаться: мучили головные боли, преследовала слабость, стягивала грудь, словно петля, одышка… Доктор настоятельно советует ему ехать лечиться на Кавказ. Месяцы, проведённые Станкевичем на Кавказских Минеральных Водах, пролетели быстро. Улучшения состояния здоровья нашего героя, к сожалению, не наступило. К тому же самочувствие не позволяло ему без врачебного надзора долго оставаться в родных краях. Он был вынужден на продолжительное время уезжать в Москву. Тогда же Станкевич начинает всерьёз подумывать о своём лечении за границей. Вообще решение поехать за границу у Станкевича зрело давно, едва ли не сразу после окончания университета. Тогда он связывал свои планы с дальнейшим повышением образования. По примеру учивших его профессоров Надеждина и Шевырёва, Станкевич собирался послушать лекции крупнейших философов, близко познакомиться с научной и культурной жизнью европейских стран. И Станкевич стал готовиться к поездке. В частности, начал изучать итальянский язык. Другими языками – немецким и французским, которые должны были понадобиться ему в Европе, он уже владел, и владел хорошо. Теперь же отъезд Станкевича за границу был обусловлен в первую очередь ухудшением его здоровья. В его письмах всё чаще и чаще звучат слова о недуге. В письме своей невесте Любови Бакуниной 15 февраля Станкевич сообщал о «небольшом физическом расстройстве», а спустя месяц его новости совсем плохие: «Вот уже две недели, как я болен. У меня сделался жар… лихорадочное состояние продолжается до сих пор. Вы представить себе не можете, что из меня сделалось: восковая фигура».

Настоятельный совет доктора только ускорил его сборы для отъезда за границу. 21 июня 1837 года Станкевич был официально отправлен в отставку с должности почётного смотрителя Острогожского уездного училища. А уже в середине августа, простившись с родными, он выехал в Харьков. Оттуда через Полтаву, Киев, Краков – в Берлин. Берлин тогда считался крупным научным центром, куда приезжали набраться новых знаний философы из разных уголков Европы. Правда, русская студенческая колония в Берлине была немногочисленной. Станкевич старался основательно усвоить последнее слово европейской науки и выработать свою научную позицию. С этой целью он усиленно работает над первоисточниками. Кроме курса лекций по философии, он слушал эстетику и ещё курс лекций по сельскому хозяйству. «От берлинской эпохи, – писал Анненков, – остались у Станкевича кипы тетрадей, записок с разбором логических категорий, отвлечённых понятий, всех этих звеньев философской науки, как она была составлена Гегелем. Здесь сбережены необыкновенно острые определения разных представлений ума, понятий о качестве, мере, тождестве и проч., понятий, которые ежечасно рождаются в голове каждого человека; но, будучи переведены в чистое мышление, кажутся существами какого-то другого, недвижного и холодного мира». К лету 1839 года здоровье Станкевича, несмотря на старания зарубежных врачей, стало ещё хуже. Оно сгорало подобно свече. По настоянию докторов Станкевич оставляет Берлин и через Зальцбрунн (ныне польский город Щавно Здруй), Прагу, Нюрнберг, Штутгарт, Берн, Женеву и Карлсруэ приезжает в Италию для продолжения лечения. А к весне 1840 года Станкевич был уже совсем плох. Много систем и докторов было перепробовано для его лечения. Но ничто не принесло ему пользы. Сам он, конечно, не мог не чувствовать близости смерти, но не хотел в это верить. Иногда ему казалось, что вот он пройдёт ещё один курс лечения у именитых докторов, и наступит долгожданное исцеление. Верил, надеялся и следовал их предписаниям. Но, к сожалению, тогдашняя медицина не смогла уберечь Станкевича от смерти. Он скончался, как уже сказано, в маленьком итальянском городке Нови-Лигуре. Горе надолго поселилось в доме Станкевичей. А скорбный путь самого Станкевича из далёкой Генуи в Удеревку растянулся почти на целый год. Надо было соблюсти все бюрократические формальности, какие требуются в подобных случаях. На это потребовалось немало времени. Несколько месяцев ушло на дорогу.

К сожалению, не обнаружилось никаких свидетельств о том, как везли в Россию гроб с телом Станкевича и как проходило перезахоронение. Но сохранилось письмо Алексея Кольцова к Белинскому, датированное 18 декабря 1841 года: «Гроб его (Станкевича. – Н.К.) недавно привезён из-за границы в имение Станкевичей и похоронен с торжеством…» Так вернулся на родную землю и получил в ней вечный покой этот даровитый русский, обладавший в прямом смысле пламенным сердцем. Искры его энергии через слово исходили во все стороны. Он напоминал собой свечу, которая медленно таяла, распространяя вокруг себя свет и тепло. Тепло и свет…

|

|

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ

/ АРХИВ НОМЕРОВ

/ АВТОРЫ

/ РУБРИКИ

/ ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

/ О ЖУРНАЛЕ

/ КНИГИ

/ ПАРТНЁРЫ

/ АКТУАЛЬНО

/ КАРТА САЙТА

|

Штрихи к портрету Николая Станкевича

Штрихи к портрету Николая Станкевича …Николай Владимирович Станкевич родился 27 сентября (по новому стилю 9 октября) 1813 года в городе Острогожске Воронежской губернии. Однако «колыбелью» для всей последующей жизни Станкевича стало село Удеревка, где находилось имение его отца, отставного поручика Владимира Ивановича Станкевича.

…Николай Владимирович Станкевич родился 27 сентября (по новому стилю 9 октября) 1813 года в городе Острогожске Воронежской губернии. Однако «колыбелью» для всей последующей жизни Станкевича стало село Удеревка, где находилось имение его отца, отставного поручика Владимира Ивановича Станкевича.